Ad Astra

Arche Russe (L')

Chiens (L')

Crumb

Docteur Sleep

Human, Space, Time and Human

Mille milliards de dollars

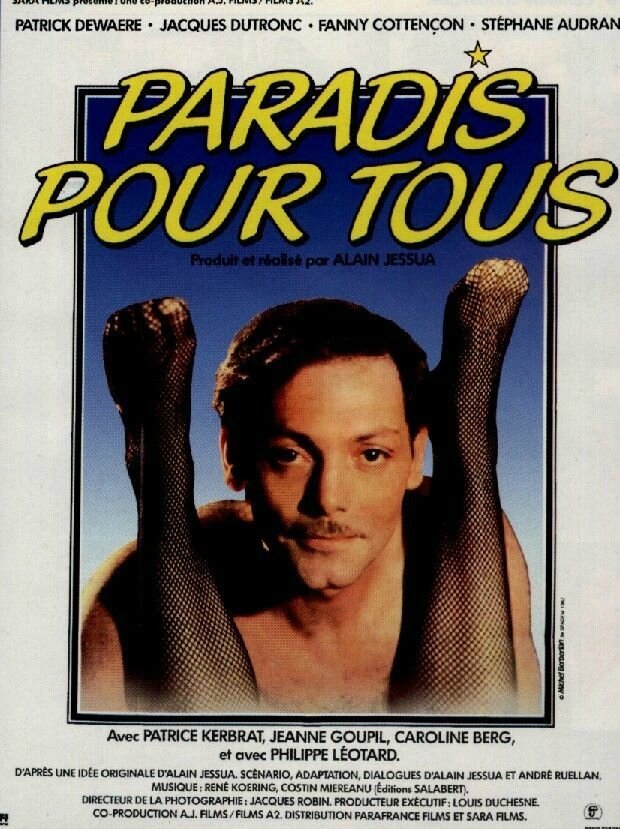

Paradis pour tous

Rocky

Si Versailles m'était conté

[Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

Modérateur: Dunandan

23 messages

• Page 1 sur 2 • 1, 2

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Paradis pour tous - 7/10

Paradis pour tous

(Alain Jessua - 1982)

(Alain Jessua - 1982)

Quoique paralysé des jambes, Alain Durieux est un homme qui nage en plein bonheur. Pourquoi ? Parce qu'un jour, après un tentative de suicide, il a fait la rencontre d'un bon docteur qui, grâce à un nouveau remède, a su annihiler en lui tout sentiment d'anxiété. Cependant, son épouse est quelque peu inquiète de voir ce mari si calme et si lisse qui lui revient de l'hôpital...

Ecce roboto homo

Ultime film de Dewaere avant qu’il décide de se mettre dans la bouche le canon d’un fusil, Paradis pour tous n’est pas sans créer le malaise lorsqu’on assiste à un suicide raté (celui justement du personnage joué par Dewaere, Alain Durieux) et à une remarque acerbe du personnage de Philippe Léotard qui lance à Durieux: « Mais pourquoi t’as raté ton suicide ? ».

On a pu accuser Jessua d’avoir joué sournoisement de la personnalité de Dewaere pour obtenir ce qu’il voulait et, partant, de l’avoir un peu plus poussé vers une issue tragique. Franchement, il est difficile de savoir si ce film a pu jouer ou non sur l’acteur. Mais une chose est sûre : il est très curieux de constater que son dernier rôle est celui d’un homme calme, absolument dénué de sentiment et par conséquent devenu « heureux » si l’on part du principe que les sentiments sont ce qui peut pourrir la vie d’un homme. Du coup on n’a pas de Dewaere show, juste un acteur qui garde son calme en toutes circonstances, le sourire en bandoulière, loin de ce qui devait se tramer alors à l’intérieur. La prestation est parfaite, montrant si on en doutant encore quel grand professionnel Dewaere était sachant la crise qu’il traversait.

Face à lui, on a des personnages pétris de sentiments qui vont prendre en charge l’habituelle hystérie dewaerienne. On peut trouver qu’ils en font trop mais c’est justement cette manière d’outrer le jeu qui m’a paru intéressante car permettant de nuancer le propos du film. On peut condamner ces hommes-robots que créé le médecin joué par Dutronc, mais que dire de cette humanité hurlante et stupide ? Vaut-il mieux en faire partie ou est-il préférable de s’euthanasier l’âme (dans le film, on dit « se faire flasher ») pour accéder à la tranquillité ? Face à des films de S-F comme l’Invasion des profanateurs de sépulture ou Les Femmes de Stepford, auxquels [color=#FFFF00]Paradis pour tous peut faire penser, Jessua [/color]propose un film qui va plus loin dans la noirceur : qu’ils soient flashés ou pas, les hommes sont de toute façon des êtres lamentables.

7/10

Critiques similaires

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Human, space, time and human - 7,5/10

Human Space Time and Human – Inkan, gongkan, sikan grigo inkan

Kim Ki-duk – 2018

Kim Ki-duk – 2018

Sur un vieux croiseur rouillé s’anime un étrange échantillon d’humanité : des personnes de tout horizon (hommes, femmes, vieux, riches, des voyous, des touristes japonais, des putes ou encore un politicien) y sont réunis sans que l’on connaisse leur destination et le pourquoi de leur présence sur le navire. En tout cas la situation ne tarde pas à dégénérer. Après que les petites frappes ont décidé d’instituer le politicard (un sénateur) à la tête du navire, le chaos commence à régner : des viols en série sont commis sur les passagères et une milice ne tarde pas à sévir, avec notamment pour objectif de garder pour elle et le politicien (ainsi que le fils de celui-ci) toute la nourriture. Les autres passagers devront se contenter des miettes qu’ils daigneront leur distribuer…

Voir un film de Kim ki-Duk c’est toujours la promesse d’effectuer un tour de montagnes russes, on sait que l’on aura potentiellement droit à des atrocités et ça ne rate pas dans ce Human, Space, Time and Human dont la violence évoquera celle de Moebius. Le résumé l’a signalé, dès le premier quart d’heure on est cueilli à froid par une série de viols et ce n’est que le début des réjouissances qui se termineront en un généreux bain de sang. J’ai pu lire dans un article qu’il y avait une certaine gratuité, une certaine complaisance de Ki-duk dans cette description d’un chaos sanglant dans un huis clos. C’est sûr qu’il n’y va pas avec le dos de la cuillère et les plus timorés devront avoir parfois le cœur bien accroché pour aller jusqu’au bout. « Que diable suis-je venu faire dans cette galère ? » sera certainement la question qui leur reviendra et leur donnera à tout moment la tentation d’arrêter le massacre en appuyant sur la touche « stop » de leur télécommande.

Mais d’un autre côté, tout cela est compensé par l’infusion symbolique et métaphysique dans laquelle le réalisateur plonge son histoire. Déjà, rien que le titre indique que l’on aura droit à un pendant à un autre de ses films qui utilisaient déjà cette structure cyclique dans son titre, il s’agit bien sûr de Printemps, été, automne, hiver… et printemps. C’est aussi le motif au ruban de moebius présentant un éternel recommencement et dont on retrouve le symbole à la fin du film. Ki-duk reprend juste ses thèmes et son esthétique mélangeant violence, érotisme et charge symbolique. Et si l’on est amateur de ce style, rien n’empêche d’apprécier ce voyage qui de surcroît s’accompagne d’un symbolisme politique.

Difficile en effet de ne pas voir dans ce croiseur rescapé d’un autre âge une sorte de métaphore de la Corée du nord. Le sénateur mis à la tête du navire par les voyous évoque par sa silhouette Kim Jong-il tandis que son fils, un peu plus joufflu et à la coupe de cheveux plus remarquable, fait penser à Kim Jong-un. Dès qu’il est acquis que le sénateur sera désormais le chef, le navire sera dès lors dans une zone hors des radars, flottant spectaculairement au-dessus des nuages, totalement coupé du reste du monde. Et évidemment, cela n’empêchera pas ceux à la tête de l’état dictatorial (les « pigs » et les « dogs » dirait Orwell) de s’en mettre plein la panse tandis que le peuple crève la dalle. Lentement mais sûrement, la révolte grondera, mais à ceci répondra une puissance de feu toujours plus importante et qui culminera avec une petite caisse remplie de grenades trouvée dans les soutes. Là aussi, l’obsession du sénateur à mettre la main sur ces précieuses armes pour asseoir son autorité n’est pas sans faire penser à celle d’un certain dictateur envers l’arme nucléaire.

Reste que, lorsque la situation devient par trop tendue, les « chiens », d’abord heureux de servir un maître leur permettant de faire les pires exactions, deviennent eux aussi nerveux face à une situation qui promet d’être explosive, et on se dit que le moment où les clébards vont mordre la main de celui qui les nourrit n’est plus très loin.

Après, Ki-duk va donc plus loin que la simple fable politique en ajoutant dans son film une portée collapsologique et métaphysique. Cela est incarné par le mystérieux personnage du vieillard qui s’occupe de cultiver dans un réduit des légumes et d’élever des poules. Il y a un peu dans ce vieux comme une sorte d’aura divine, un grand architecte qui va reprendre ses plans pour permettre à une nouvelle génération d’hommes de mieux repartir par le biais de la jeune japonaise (interprétée par la magnifique Mina Fujii) qui se fait violer dès le premier quart d’heure, qui voit son copain se faire assassiner (on retrouve ce bon vieux Joe Odagiri) mais qui survit malgré tout et qui est bien partie pour être une nouvelle Eve… même si le film réserve une ultime surprise.

Bref le film ne fait finalement rien d’autre que raconter la quête d’une pureté perdue, éternelle sujet de méditation dans la filmographie de Kim Ki-duk. La différence peut-être la plus radicale par rapport aux précédents films vient sans doute de l’usage de la parole puisque HSTH est aussi bavard que Moebius était muet. Il n’en demeure pas moins que pour l’amateur de Ki-duk, ce film propose une plongée dans les affres humaines qui sait capter l’attention et fait presque oublier la poche à vomi que l’on a gardé près de soi par précaution.

7,5/10

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Chiens (Les) - 7/10

Les Chiens

(Alain Jessua – 1979)

(Alain Jessua – 1979)

Dans une petite ville de la région parisienne, le docteur Ferret prend possession de son nouveau cabinet. Très vite, il s’aperçoit que beaucoup d’habitants possèdent un chien, situation qui débouche sur une ribambelle de patients venant le consulter pour des morsures. En fait, il s’avère que les habitants ont peur pour leur sécurité, sécurité qui serait le fruit de jeunes circulant bruyamment en moto. Un jour, on retrouve le maire mort, agressé dans la rue par un berger allemand ayant échappé à son maître. Sachant que le maire projetait de faire interdire les chiens dans sa ville, Ferret y voit moins un accident qu’une tentative de meurtre déguisée et décide de mener son enquête, notamment du côté de Morel, un dresseur de chien dont l’activité évidemment prospère dans une telle ville…

Indéniablement, il y a une atmosphère d’anticipation dans les Chiens, atmosphère qui rappelle par exemple ces histoires dans lesquelles un personnage débarque dans une bourgarde et y sent un secret collectif soigneusement dissimulé. On songe aux Femmes de Stepfordet à l’ambiance cotonneuse visant à anesthésier la volonté de quelques habitants récalcitrants. C’est un peu la même chose ici, avec en plus une charge politique évidente envers un certain parti d’extrême droite. Car cette petite ville dont on ne connaîtra pas le nom et dont les habitants sont obsédés par l’étranger (une communauté de noirs sénégalais est soigneusement tenue à l’écart), par une jeunesse forcément violente et violeuse d’honnêtes passantes innocentes (mais le viol d’un des personnages féminin sera le fait d’un de ces habitants au-dessus de tout soupçon), et donc par une sécurité qu’il convient de rétablir par tous les moyens, d’abord en se procurant des chiens puis en patrouillant par des sortes de milices « citoyennes », cette petite ville donc, a tout de la ville estampillée FN.

Des notables soucieux de faire respecter l’ordre.

A côté de cela, l’opposition connaîtra les plaisirs de la muselière, par exemple avec de l’intimidation lors de séances publics que le maire puis ses successeurs essayent de mettre en place afin de faire avancer leur projet d’interdire les chiens, puis carrément en assassinant avec l’ « accident » du maire. Enfin, il y a ce dresseur de chien interprété par Depardieu. Il est grand, blond, et a tout du parasite jouant sur la peur de ses concitoyens pour faire fructifier son commerce et son importance. Bref, on l’aura compris, Gégé EST Jean-Marie Le Pen !

« J’aime beaucoup les chiens, n’est-ce pas ! »

Le nombre de chiens dans les rues devient dès lors la métaphore du pourcentage du FN dans la ville et très vite le constat devient alarmant. Les quelques opposants finissent par rentrer dans le rang, se soumettent car craignant pour leur vie ainsi que celle de leurs proches. Pire, ceux qui finissent par se procurer un chien deviennent eux aussi des bêtes. Lors d’une scène, Elisabeth, la jeune femme qui se fait violer au début du film, qui s’amourache du docteur Ferret mais qui en même temps a envie de se protéger et de retrouver le salaud qui lui est tombé dessus pour se venger, Elisabeth donc entraîne son molosse en le faisant attaquer Morel affublé d’une tenue de protection. La scène est étonnante : Morel encourage Elisabeth à vociférer des encouragements à son clebs tandis que cette dernière le fait effectivement, mais en teintant ses mots d’une certaine coloration sexuelle, de ceux que peuvent bramer certaines femmes à leur compagnon au moment d’une enfilade épique (ou pour lui faire croire que… mais ça c’est un autre sujet). Souriant comme une démente, elle dévoile alors un sourire carnassier la faisant ressembler aux molosses. Et sa jubilation, son orgasme, sa fureur utérine (on ne doute pas alors qu’elle mouille sa culotte à voir son clébard s’acharner sur Morel) en dit long sur l’abaissement moral qui est alors le sien. Il y a une jouissance à assister à un acte de violence, mais au-delà de cet acte il y a aussi jouissance à être du côté des forts, de ceux qui anéantissent les autres, les colorés, les jeunes, les homos, etc.

Bref cela fait froid dans le dos, tout comme l’ultime scène qui donne à penser que ce mal-là n’est pas que le propre que de quelques petites villes. Installé dans n’importe que lieu, il ne demande qu’à proliférer. Et une fois l’opération faite, il apparaîtra comme impossible de revenir en arrière.

Film intéressant et donc plus que jamais pertinent à notre époque. Le film se révèle dès les premières scènes très intriguant, porté par une mise en scène sobre pour mieux faire jaillir les passages saisissants, ainsi que par un bon trio d’acteurs. Si Depardieu s’avère être le plus mémorable de tous (hallucinante scène où il accouche une de ses chiennes), Lanoux nous rappelle qu’il valait mieux ce sur quoi les médias avaient insisté après son décès, à savoir son rôle dans Louis la Brocante.

Critiques similaires

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

Bien d'accord avec ton avis, gros souvenir de la perf de Depardieu pour moi, détestable au possible. Étant peu à mon aise en présence de nos compagnons à 4 pattes, j'avais bien grincé des dents devant ce film ^^

Je profite de ce message pour te conseiller un film que je viens de voir, pour rester dans la veine des péloches françaises des 70's. Tu l'as peut-être déjà vu, mais j'ai pensé à tes derniers billets devant Les gaspards de Pierre Tchernia. Casting 4 étoiles (dès que Noiret entre en scène pour seconder Serrault, c'est top), sujet frondeur pas piqué des Haribo, ce n'est pas un grand film, son rythme est changeant et la fin tourne un peu à vide, mais tu y trouveras sans aucun doute ton compte

Je profite de ce message pour te conseiller un film que je viens de voir, pour rester dans la veine des péloches françaises des 70's. Tu l'as peut-être déjà vu, mais j'ai pensé à tes derniers billets devant Les gaspards de Pierre Tchernia. Casting 4 étoiles (dès que Noiret entre en scène pour seconder Serrault, c'est top), sujet frondeur pas piqué des Haribo, ce n'est pas un grand film, son rythme est changeant et la fin tourne un peu à vide, mais tu y trouveras sans aucun doute ton compte

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22330

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

Jamais entendu parler de ce film. Je note la référence, ça me permettra de découvrir Tchernia en dehors des Astérix.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

Tu ne connais pas Le Viager ?

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45086

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

Seulement de nom. Peut-être l'ai-je vu quand j'étais gosse lors d'une diffusion à la TV mais je n'en ai aucun souvenir. Allez, je l'ajoute à ma liste, en ce moment je suis chaud, déjà deux films vus aujourd'hui, j'enchaine avec un obscur Kitano avant de me pieuter.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Ad Astra - 6,5/10

Vite fait :

Un peu perplexe devant le résultat, sans doute va-t-il falloir laisser le film infuser et le revoir quelques années plus tard. J'ai apprécié le symbiose entre les images et la belle musique de Max Richter, j'ai aimé l'approche adulte qui donne à cette exploration spatiale menée par un spationaute inexpressif des accents de 2001 (quelques plans qui m'ont semblé d'ailleurs être autant de citations vers le film de Kubrick). Mais certaines invraisemblances (le personnage de Pitt qui pénètre clandestinement dans une fusée au moment de son décollage, au secours !) ont contribué à mes yeux à entamer sérieusement la crédibilité et son aura de perfection façon "hard S-F". Au bout du compte je ne sais pas trop quoi en penser. Il paraît que la fin a été imposée par les producteurs à Gray et qu'il existe sur les bonus du DVD une fin alternative (dispo sur youtube). Pas sûr que cette dernière rende meilleur le film...

6,5/10

Un peu perplexe devant le résultat, sans doute va-t-il falloir laisser le film infuser et le revoir quelques années plus tard. J'ai apprécié le symbiose entre les images et la belle musique de Max Richter, j'ai aimé l'approche adulte qui donne à cette exploration spatiale menée par un spationaute inexpressif des accents de 2001 (quelques plans qui m'ont semblé d'ailleurs être autant de citations vers le film de Kubrick). Mais certaines invraisemblances (le personnage de Pitt qui pénètre clandestinement dans une fusée au moment de son décollage, au secours !) ont contribué à mes yeux à entamer sérieusement la crédibilité et son aura de perfection façon "hard S-F". Au bout du compte je ne sais pas trop quoi en penser. Il paraît que la fin a été imposée par les producteurs à Gray et qu'il existe sur les bonus du DVD une fin alternative (dispo sur youtube). Pas sûr que cette dernière rende meilleur le film...

6,5/10

Critiques similaires

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

Je me retrouve pas mal dans ton avis. J'ai hésité à prendre le blu-ray pour me refaire un avis d'ici quelques mois, mais les défauts du film prenant pas mal le pas sur ces qualités, je me suis abstenu. Dommage, car thématiquement et techniquement, il a tout pour plaire.

"No fate but what we make"

-

lvri - Godzilla

- Messages: 12768

- Inscription: Dim 03 Oct 2010, 09:39

Arche russe (L') - 9/10

L’Arche russe

Alexandre Sokourov – 2002

Alexandre Sokourov – 2002

La caméra suit la vision d’un homme dont on entendra la voix tout le long du film. Il semble se réveiller puis sort d’un carrosse pour suivre des personnes en costumes qui entrent dans un bâtiment. Assez vite il rencontre un homme – un ambassadeur français – tout surpris lui aussi de se trouver là, et encore plus surpris d’être capable de parler le russe. Puis les deux personnages comprennent qu’ils sont au musée de l’Hermitage, à Saint-Pétersbourg et que toutes les personnes qu’ils rencontrent sont des personnes historiques appartenant à diverses époques de l’histoire de la Russie…

2002 : L’Odyssée de l’Hemitage

Voilà un film que j’ai toujours regretté de ne pas avoir vu lors de sa sortie, juste histoire de voir s’il était possible de choper le syndrome de Stendhal sur grand écran. L’Arche Russe est un film exigeant qui demande d’adhérer un minimum à la démarche de Sokourov mais qui, pour peu que l’on soit sensible à ce trip historico-culturel, fascine et rend finalement indolores ces 96 minutes.

Et au départ ce n’est pas forcément gagné. Le coup d’éclat de Sokourov est d’avoir réalisé une fresque disposant d’un millier de figurants. Et alors me direz-vous ? Eh bien le truc c’est que cela a été fait en un seul plan séquence s’il vous plaît, et sans utiliser de faux raccords comme Hitchcock dans La Corde.

Là-dessus le making-of est assez passionnant à suivre. On y apprend que trois tentatives avaient d’abord foiré. Et impossible de rater la quatrième car en refaire une autre aurait nécessité de composer avec une baisse de luminosité dangereuse pour la qualité de l’image. A cela s’est ajouté le défi physique pour le préposé à la steadicam, un jeune chauve trapu, apparemment un costaud, mais qui a avoué que son corps avait été soumis à rude épreuve pour tenir jusqu’au bout et qu’il avait été à deux doigts d’abandonner. C’est la troisième fois que je regarde L’Arche Russe et j’ai eu beau scruter des moments de défaillance de la caméra, un petit écart, un petit retard ou un tremblement, rien, tout est fluide jusqu’à la fin. De même, guetter un câble ou un technicien se faire capter par la caméra est vain, tout est absolument maîtrisé du début à la fin. Tout au plus on surprendra le regard d’un des figurants enfants regarder en direction de la caméra, mais comme la caméra est supposé adopter le regard du narrateur (appelons-le ainsi), on se dit qu’il regarde tout aussi bien ce personnage.

Bref, on est face à une performance exécutée avec une munificence et un brio qui en impose. Performance qui a sa propre limite car ce tour de force, aussi brillant soit-il, peut courir le risque d’être un peu monotone, ou un peu épuisant passée la première heure. J’ai toujours eu tendance à me mettre en veille lors du dernier quart d’heure avant que la scène du bal ne me réveille. Mais cette réserve mise à part, le voyage de Sokourov m’a toujours envoûté par sa tentative de faire un cours d’histoire sur un mode poétique et onirique. Je gage que les connaisseurs en histoire de la Russie ou en histoire des arts, ainsi qu’une large partie du public russe, doivent être sidérés par la finesse de certain détails. On sent un univers hyper-référencé qui doit fourmiller de détails qui font sens par rapport à tout ce que voient et tout ce que racontent le narrateur et son compère français.

Ce dernier personnage est d’ailleurs essentiel car il ne se prive par pour interagir de manière parfois excentrique avec son entourage. Sans lui le film aurait été un rien glacé. Avec, on pénètre dans les entrailles de l’Hermitage avec le contre-regard du voyageur étranger qui peut apprécier ce qu’il voit mais qui se permet aussi de critiquer, de se moquer de la Russie. Du coup le film ne dresse pas forcément un panégyrique de la Russie. Sokourov nous dresse l’image d’un énorme pays ayant eu une énorme histoire, avec ses qualités et sans doute aussi ses faiblesses.

Et c’est lors de la scène finale, le temps d’un magistral travelling arrière (qui nous permet au passage de voir l’écrivain Pouchkine) qui se conclut en donnant à voir un plan qui évoquera aussi bien Tarkovski que Lynch, que l’on comprendra le pourquoi de cette farandole de costumes et de peintures. On le sait, Sokourov n’a jamais été particulièrement fan de la direction prise par Russie sous le règne de Poutine. Avec ce plan final, on comprend alors que le film rend hommage à un pays majuscule… du moins à son histoire, histoire qui lui a permis de toucher à la grandeur avant que la période contemporaine, la grande absente du film (1) ne rende très incertaine la poursuite de cette grandeur.

9/10

(1) À l’exception d’une scène mettant l’accent sur l’incompréhension entre le Français et deux Russes… sentant le formol et un tantinet désagréables. On a aussi deux autres scènes présentant deux matelots de la marine soviétique et un jeune Russe. A chaque fois on observe une relation tendue avec l’alter ego du narrateur (exception faite d'une rencontre avec qu'une Russe entre deux âges pleine de charme et avec laquelle ça flirte gentiment). Du reste le travelling arrière final priviligie « l’ancien temps », ne montrant pas le moindre figurant en habits contemporains.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

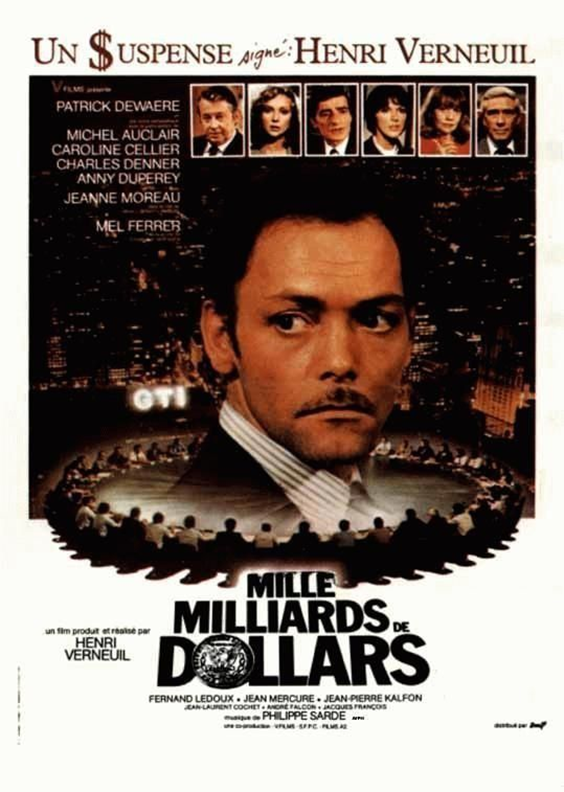

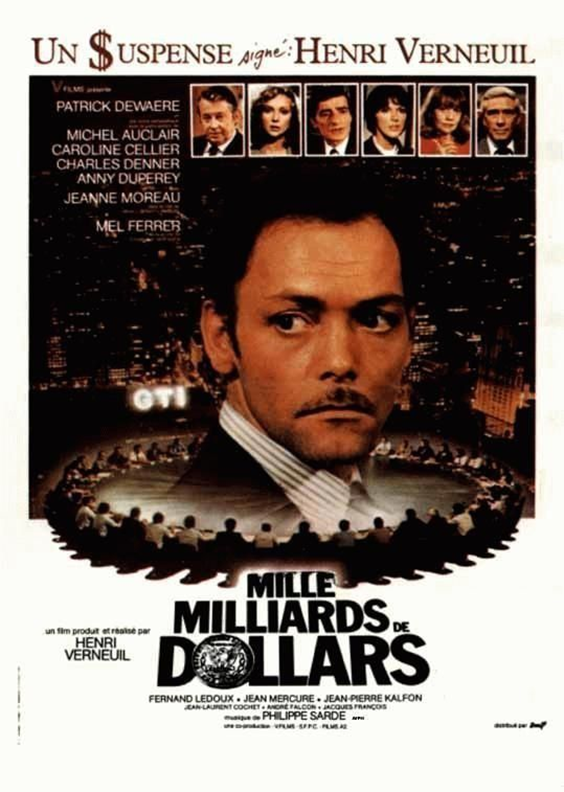

Mille milliards de dollars - 7/10

Vite fait :

J'étais persuadé que je n'avais pas vu ce film mais c'est au bout de trente minutes qu'en fait si, et il y a seulement quelques années. C'est dire s'il ne laisse pas un souvenir impérissable. Réalisé trois ans après I... comme Icare, autre grand film sur le thème du complot (complot politique contre complot économique pour Mille Milliards de dollars), MMDD souffre de la comparaison avec notamment une entrée en matière laborieuse qui peine à rendre le film captivant. Il faut attendre que la multinationale américaine (la GTI) prenne des allures d'hydre tentaculaire, avec notamment une réunion de ses cadres qui n'est pas sans évoquer une réunion du S.P.E.C.T.R.E dans James Bond pour que l'on suive avec intérêt l'enquête du reporter joué par Dewaere (alors boycotté par la presse française, ce qui n'est pas sans ironie).

Concernant la fin

Pas le meilleur Verneuil mais un complot sous fond d'enquête journalistique finalement assez prenant.

J'étais persuadé que je n'avais pas vu ce film mais c'est au bout de trente minutes qu'en fait si, et il y a seulement quelques années. C'est dire s'il ne laisse pas un souvenir impérissable. Réalisé trois ans après I... comme Icare, autre grand film sur le thème du complot (complot politique contre complot économique pour Mille Milliards de dollars), MMDD souffre de la comparaison avec notamment une entrée en matière laborieuse qui peine à rendre le film captivant. Il faut attendre que la multinationale américaine (la GTI) prenne des allures d'hydre tentaculaire, avec notamment une réunion de ses cadres qui n'est pas sans évoquer une réunion du S.P.E.C.T.R.E dans James Bond pour que l'on suive avec intérêt l'enquête du reporter joué par Dewaere (alors boycotté par la presse française, ce qui n'est pas sans ironie).

Concernant la fin

Pas le meilleur Verneuil mais un complot sous fond d'enquête journalistique finalement assez prenant.

Critiques similaires

| Film: Mille milliards de dollars Note: 6/10 Auteur: osorojo |

Film: Mille milliards de dollars Note: 7/10 Auteur: Scalp |

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

J'aime beaucoup Mel Ferrer dans ce film, une sacrée ordure glaçante.

J'aime beaucoup Mel Ferrer dans ce film, une sacrée ordure glaçante.Mais c'est vrai que I comme Icare est un cran franchement au-dessus.

-

maltese - Predator

- Messages: 3539

- Inscription: Jeu 26 Mai 2011, 12:29

Re: [Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

Pour ton spoiler, sans avoir vu [e film que tu cites avant, je m'attendais à la même chose.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24411

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: [Olrik] Mes films qui tuent la gueule en 2020

maltese a écrit::super: J'aime beaucoup Mel Ferrer dans ce film, une sacrée ordure glaçante.

J'ai vu la critique d'Oso très réservé sur le casting en dehors de Dewaere. Franchement, j'ai trouvé les autres acteurs corrects voire bons, et Mel Ferrer avait effectivement la gueule de l'emploi pour le rôle.

pabelbaba a écrit:Pour ton spoiler, sans avoir vu [e film que tu cites avant, je m'attendais à la même chose.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3072

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

23 messages

• Page 1 sur 2 • 1, 2

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

)

)