[Alegas] Mes Critiques en 2019

Modérateur: Dunandan

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2019

C'est un film qui ne mérite même pas sa chronique Nanarland. C'est dire...

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50936

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2019

Oh putain Cinéman à chaque fois j'essaie de l'oublier celui-là il revient me hanter  Quelle daube ultime.

Quelle daube ultime.

Quelle daube ultime.

Quelle daube ultime.

You have to believe.

-

Mr Jack - Spiderman

- Messages: 10940

- Inscription: Mar 20 Sep 2011, 22:43

- Localisation: in my mind...

Rituel (Le) - 7/10

The Ritual (Le Rituel) de David Bruckner

(2017)

(2017)

Seconde vision et c’est toujours aussi bien. Alors forcément, la comparaison avec The Descent, qui est assurément l’influence principale (on retrouve le même pitch de voyage entre potes, avec quasiment le même trauma pour le personnage principal) lui fait un peu du tord car c’est clairement un cran en dessous du film de Marshall, mais dans le genre horrifique/survival récent c’est vraiment recommandable. C’est vraiment le genre de petit film qui ne paye pas de mine mais qui trouve grâce à mes yeux avec des idées de narration sympathiques et une forme léchée sans en faire trop. Dès le début, ça fait en sorte de rentrer rapidement dans le vif du sujet. En l’espace de cinq minutes, les personnages sont clairement identifiés, le trauma posé, et il faut seulement attendre une quinzaine de minutes avant d’avoir les premiers éléments qui vont installer la tension horrifique (la première nuit ça pose déjà bien le niveau). Faut clairement pas s’attendre à de la grosse frayeur non plus, c’est pas un film à jumpscares (même s’il y en a parfois) mais plutôt un film d’ambiance où des éléments vont peu à peu se rajouter pour créer une menace invisible mais omniprésente.

C’est clairement la grande force du métrage : la menace a beau être identifiée seulement sur le dernier acte, tout ce qui précède reste quand même bien tendu, et ça joue autant sur la façon dont la mise en scène dévoile peu à peu la menace (pendant très longtemps, on se demande vraiment qu’est-ce que ça peut être, gros boulot de direction artistique d’ailleurs, ça faisait longtemps qu’une créature horrifique ne m’avait pas autant surpris par son design) que sur la relation entre les personnages. Sur ce point, le trauma ne fait jamais poids lourd, il a une réelle utilité dans le récit et sur les personnages, et ça permet aussi bien au réalisateur de balancer des séquences très inspirées (les hallucinations avec le magasin en pleine forêt) qu’à Rafe Spall de livrer sa meilleure prestation à ce jour (vraiment le genre d’acteur que j’aimerais voir plus souvent en lead, il a un super potentiel). Bref, c’est vraiment un survival horrifique plaisant, surprenant à bien des égards, bien emballée et très bien interprété, et ça, c’est toujours bon à prendre.

C’est clairement la grande force du métrage : la menace a beau être identifiée seulement sur le dernier acte, tout ce qui précède reste quand même bien tendu, et ça joue autant sur la façon dont la mise en scène dévoile peu à peu la menace (pendant très longtemps, on se demande vraiment qu’est-ce que ça peut être, gros boulot de direction artistique d’ailleurs, ça faisait longtemps qu’une créature horrifique ne m’avait pas autant surpris par son design) que sur la relation entre les personnages. Sur ce point, le trauma ne fait jamais poids lourd, il a une réelle utilité dans le récit et sur les personnages, et ça permet aussi bien au réalisateur de balancer des séquences très inspirées (les hallucinations avec le magasin en pleine forêt) qu’à Rafe Spall de livrer sa meilleure prestation à ce jour (vraiment le genre d’acteur que j’aimerais voir plus souvent en lead, il a un super potentiel). Bref, c’est vraiment un survival horrifique plaisant, surprenant à bien des égards, bien emballée et très bien interprété, et ça, c’est toujours bon à prendre.

7/10

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50936

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Cousin (Le) - 5,5/10

Le Cousin de Alain Corneau

(1997)

(1997)

J’étais vraiment curieux de voir ce film, car outre la perspective de découvrir deux acteurs à contre-emploi, j’avais vraiment beaucoup d’espoir sur la possibilité de voir l’équivalent 90’s de ce que Corneau avait pu faire dans les années 70. Malheureusement, c’est un peu une déception de ce côté là, quand bien même Le Cousin possède de réelles qualités. Alors déjà, le premier truc qui choque, c’est que la volonté d’un casting pour le moins inattendu fonctionne à double-tranchant. Autant Patrick Timsit, acteur que je n’apprécie pas spécialement à la base, se révèle vraiment convaincant dans son rôle de petite frappe qu’il ne faut pas trop chercher (la scène où il enfonce des bouts de verre dans le visage d’un de ses clients pose tout de suite le ton du perso  ), autant j’ai déjà eu bien plus de mal sur Alain Chabat, qui ne convainc qu’à moitié, et qu’on sent mal à l’aise dès qu’il faut élargir sa palette de jeu (et puis le fait d’avoir le principal visage des Nuls n’aide pas vraiment

), autant j’ai déjà eu bien plus de mal sur Alain Chabat, qui ne convainc qu’à moitié, et qu’on sent mal à l’aise dès qu’il faut élargir sa palette de jeu (et puis le fait d’avoir le principal visage des Nuls n’aide pas vraiment  ). Le reste du casting alterne malheureusement entre le passable (Marie Trintignant, Agnès Jaoui) et le médiocre (Samuel Le Bihan).

). Le reste du casting alterne malheureusement entre le passable (Marie Trintignant, Agnès Jaoui) et le médiocre (Samuel Le Bihan).

Mais là où le film me déçoit vraiment c’est du côté de l’écriture : il y a beau avoir un parti-pris purement réaliste, et des pistes intéressantes (relation entre le flic et son indic, vie privée d’un policier qui délaisse sa famille), mais à côté de ça c’est jamais vraiment captivant, et dès que ça part dans l’action il y a un côté fausse note. Si on ajoute à ça le fait que le film souffre clairement d’être ancré dans son époque, autant sur le plan visuel que sur les chansons choisies (et là, pour le coup, Corneau n’a pas spécialement les meilleurs goûts du monde ), Le Cousin donne souvent l’impression d’être un téléfilm, alors que derrière il y a une réelle ambition narrative et une véritable prise de risque sur le casting du duo principal. Un film sur lequel je suis carrément mitigé donc, et qui a tendance à me faire penser que Corneau n’est plus vraiment le même une fois passée sa période de gloire.

), Le Cousin donne souvent l’impression d’être un téléfilm, alors que derrière il y a une réelle ambition narrative et une véritable prise de risque sur le casting du duo principal. Un film sur lequel je suis carrément mitigé donc, et qui a tendance à me faire penser que Corneau n’est plus vraiment le même une fois passée sa période de gloire.

Mais là où le film me déçoit vraiment c’est du côté de l’écriture : il y a beau avoir un parti-pris purement réaliste, et des pistes intéressantes (relation entre le flic et son indic, vie privée d’un policier qui délaisse sa famille), mais à côté de ça c’est jamais vraiment captivant, et dès que ça part dans l’action il y a un côté fausse note. Si on ajoute à ça le fait que le film souffre clairement d’être ancré dans son époque, autant sur le plan visuel que sur les chansons choisies (et là, pour le coup, Corneau n’a pas spécialement les meilleurs goûts du monde

), Le Cousin donne souvent l’impression d’être un téléfilm, alors que derrière il y a une réelle ambition narrative et une véritable prise de risque sur le casting du duo principal. Un film sur lequel je suis carrément mitigé donc, et qui a tendance à me faire penser que Corneau n’est plus vraiment le même une fois passée sa période de gloire.

), Le Cousin donne souvent l’impression d’être un téléfilm, alors que derrière il y a une réelle ambition narrative et une véritable prise de risque sur le casting du duo principal. Un film sur lequel je suis carrément mitigé donc, et qui a tendance à me faire penser que Corneau n’est plus vraiment le même une fois passée sa période de gloire.5,5/10

Critiques similaires

| Film: Cousin (Le) Note: 7/10 Auteur: Scalp |

Film: Cousin (Le) Note: 8/10 Auteur: jean-michel |

Film: Cousin (Le) Note: 7/10 Auteur: Jimmy Two Times |

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50936

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2019

J'en garde un bon souvenir. Mébon, je l'avais vu avant de voir les "classiques" de Corneau. Je me souviens que l'opposition flic/procureur avait de la gueule avec une écriture sur la couverture des indics qui semblait réaliste.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24388

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2019

Je l'ai revu récemment et je partage totalement l'avis d'Alegas sur le casting. Timsit est énorme, mais alors les autres

Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce film assez plan-plan.

Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ce film assez plan-plan.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45044

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2019

Dans mon souvenir, Timsit porte bien le jogging. Les autres... je sais plus.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24388

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2019

Il a petit côté Joe Pesci dans ce film... Des bons pétages de plomb.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45044

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

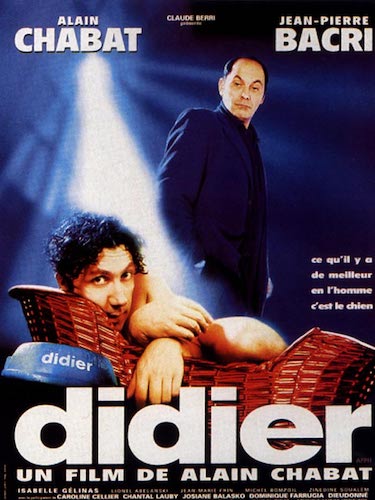

Didier - 6,5/10

Didier de Alain Chabat

(1997)

(1997)

Un film que je n’avais pas revu depuis une bonne vingtaine d’années. De la découverte en VHS, je ne gardais que le souvenir de la scène de la transformation et du match de football en guise de climax, autant dire que j’ai redécouvert complètement ce premier pas d’Alain Chabat dans la réalisation de long-métrage. Il n’y a pas à dire, si Didier n’est pas ce que je considérerais comme une grande comédie, c’est clairement un premier essai prometteur. Globalement, on sent que Chabat a appris énormément de ses années Nuls, et dans ce premier long on retrouve formellement quelque chose qui se rapproche de ce qu’avait pu faire Berberian sur La Cité de la peur : fonctionnel, mais avec des petits élans cartoons qui vont faire la différence (les plans POV notamment).

Côté humour, si on retrouve l’esprit Nuls par moment, on sent aussi la volonté de Chabat de s’en défaire un peu pour créer quelque chose de peut-être plus personnel : ici on est pas dans la rigolade non-stop, et on a même un petit côté comédie dramatique du côté de Jean-Pierre Bacri, dont le personnage est amené à revoir entièrement sa façon d’interagir avec ses proches. L’équilibre n’est pas toujours au top, et Chabat fait durer parfois inutilement des scènes, des gags (Farrugia à la fin, c’est de trop) ou des storylines qui ne le méritent pas forcément (vraiment pas fan de tout ce qui touche à l’ex de Bacri qui se rapproche de Didier) mais globalement pour un premier long ça se tient bien. Mais finalement, le film vaut surtout pour deux choses : Chabat et Bacri, chacun des deux livrant une prestation de premier ordre chacun à sa façon (l’un en jouant l’idiot, l’autre jouant un blasé, pas ce qu’il y a de plus original pour les deux mais tant que ça fonctionne ). Un petit film pas sans défauts donc, mais qui sont largement compensés par les têtes d’affiche et le concept délirant.

). Un petit film pas sans défauts donc, mais qui sont largement compensés par les têtes d’affiche et le concept délirant.

Côté humour, si on retrouve l’esprit Nuls par moment, on sent aussi la volonté de Chabat de s’en défaire un peu pour créer quelque chose de peut-être plus personnel : ici on est pas dans la rigolade non-stop, et on a même un petit côté comédie dramatique du côté de Jean-Pierre Bacri, dont le personnage est amené à revoir entièrement sa façon d’interagir avec ses proches. L’équilibre n’est pas toujours au top, et Chabat fait durer parfois inutilement des scènes, des gags (Farrugia à la fin, c’est de trop) ou des storylines qui ne le méritent pas forcément (vraiment pas fan de tout ce qui touche à l’ex de Bacri qui se rapproche de Didier) mais globalement pour un premier long ça se tient bien. Mais finalement, le film vaut surtout pour deux choses : Chabat et Bacri, chacun des deux livrant une prestation de premier ordre chacun à sa façon (l’un en jouant l’idiot, l’autre jouant un blasé, pas ce qu’il y a de plus original pour les deux mais tant que ça fonctionne

6,5/10

Critiques similaires

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50936

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Choix des armes (Le) - 7,5/10

Le Choix des Armes de Alain Corneau

(1981)

(1981)

Décidément, la collaboration Corneau/Montand, c’est de l’or en barre. Et ce Choix des Armes a beau être un cran en dessous de Police Python 357 et La Menace, ça reste quand même un film qui vient confirmer un triplé gagnant. Des trois films cités, c’est clairement celui qui se différencie le plus des autres : avant on avait Montand qui prenait clairement le lead, alors qu’ici il y a une véritable volonté d’opposer son personnage (un riche propriétaire cherchant à fuir un passé douteux) avec celui de Gérard Depardieu (un jeune chien fou tout juste échappé de prison qui souhaite retrouver sa gamine), créant ainsi une dualité qui va devenir le moteur du récit. Comme d’habitude avec le Corneau de l’époque, c’est vraiment bien écrit, et de situations simples on va finalement déboucher sur une histoire où tout le monde va souffrir sans forcément le mériter et malgré des bonnes intentions, et ça va être d’autant plus percutant que Corneau fait bien en sorte qu’on s’attache à la majorité des personnages.

La storyline des flics ça aurait pu être accessoire, mais non seulement ça s’imbrique bien dans l’histoire, mais en plus ça permet de développer quelque chose qui brouille les pistes du manichéisme (clairement, dans ce film, personne n’est tout blanc ou tout noir). Par contre, petit souci du côté du rythme, avec notamment une traque de Depardieu par Montand qui tire un poil en longueur. Rien de bien méchant non plus, mais on sent quand même que l’intérêt est relancé avec la mort d’un personnage en cours de route (et puis paye cette mort cash qu’on ne voit pas venir, surtout de cette façon). Des films de Corneau que j’ai pu voir, c’est clairement celui là avec le casting le plus séduisant : Yves Montand est fidèle à lui-même, c’est à dire impérial, Catherine Deneuve je suis pas super fan d’habitude mais là elle gère vraiment bien, et puis on a quand même une sacrée galerie de seconds rôles avec Lanvin, Galabru, Marquand ou Anconina (qui s’avère bon en loser des cités). Mais le clou du spectacle, c’est clairement Depardieu dans un de ses meilleurs rôles. Sa prestation est dingue, passant de l’homme sauvage à la bête tendre en quelques secondes, c’est clairement lui qu’on retient le plus lorsque arrive le générique de fin.

Et puis la mise en scène de Corneau est top, avec non seulement de très belles scènes (le passage sur la plage avec Depardieu et sa fille ) mais aussi une nouvelle fois la preuve qu’il avait clairement un truc pour dépeindre à l’écran des ambiances pas forcément mises en avant à l’époque. D’ailleurs, on sent clairement des relents de Série Noire par moment, notamment dès qu’il s’agit d’aller filmer la misère des cités.

) mais aussi une nouvelle fois la preuve qu’il avait clairement un truc pour dépeindre à l’écran des ambiances pas forcément mises en avant à l’époque. D’ailleurs, on sent clairement des relents de Série Noire par moment, notamment dès qu’il s’agit d’aller filmer la misère des cités.

Un super film à la hauteur de son casting.

La storyline des flics ça aurait pu être accessoire, mais non seulement ça s’imbrique bien dans l’histoire, mais en plus ça permet de développer quelque chose qui brouille les pistes du manichéisme (clairement, dans ce film, personne n’est tout blanc ou tout noir). Par contre, petit souci du côté du rythme, avec notamment une traque de Depardieu par Montand qui tire un poil en longueur. Rien de bien méchant non plus, mais on sent quand même que l’intérêt est relancé avec la mort d’un personnage en cours de route (et puis paye cette mort cash qu’on ne voit pas venir, surtout de cette façon). Des films de Corneau que j’ai pu voir, c’est clairement celui là avec le casting le plus séduisant : Yves Montand est fidèle à lui-même, c’est à dire impérial, Catherine Deneuve je suis pas super fan d’habitude mais là elle gère vraiment bien, et puis on a quand même une sacrée galerie de seconds rôles avec Lanvin, Galabru, Marquand ou Anconina (qui s’avère bon en loser des cités). Mais le clou du spectacle, c’est clairement Depardieu dans un de ses meilleurs rôles. Sa prestation est dingue, passant de l’homme sauvage à la bête tendre en quelques secondes, c’est clairement lui qu’on retient le plus lorsque arrive le générique de fin.

Et puis la mise en scène de Corneau est top, avec non seulement de très belles scènes (le passage sur la plage avec Depardieu et sa fille

) mais aussi une nouvelle fois la preuve qu’il avait clairement un truc pour dépeindre à l’écran des ambiances pas forcément mises en avant à l’époque. D’ailleurs, on sent clairement des relents de Série Noire par moment, notamment dès qu’il s’agit d’aller filmer la misère des cités.

) mais aussi une nouvelle fois la preuve qu’il avait clairement un truc pour dépeindre à l’écran des ambiances pas forcément mises en avant à l’époque. D’ailleurs, on sent clairement des relents de Série Noire par moment, notamment dès qu’il s’agit d’aller filmer la misère des cités.Un super film à la hauteur de son casting.

7,5/10

Critiques similaires

| Film: Choix des armes (Le) Note: 7/10 Auteur: Creeps |

Film: Choix des armes (Le) Note: 8/10 Auteur: Scalp |

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50936

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Justice League - 2/10

Justice League de Zack Snyder

(2017)

(2017)

J’en aurais décidément lu et entendu beaucoup sur ce Justice League, au point que je pensais réellement à quoi m’attendre. Au final, ce film complètement malade aura eu raison de mes attentes : j’attendais un mauvais film, j’ai eu finalement le droit à une catastrophe industrielle et artistique comme j’en ai rarement vu. Dès la première scène, ça pose le niveau : Batman évolue dans un Gotham qui pue la mauvaise incrustation sur fond vert, combattant un alien sorti de nulle part (le film est quand même une suite directe de Batman v Superman, pourquoi alors ne pas nous montrer les premières apparitions de ces antagonistes ?), et avec un brigand à côté qui fait des blagues. Scène suivante : générique de début dans la pure tradition de Snyder. Sur une chanson bien choisie, des images se succèdent pour témoigner d’une ambiance particulière, à savoir le monde entier perdant espoir après la mort de Superman.

Dès lors, avec ces deux séquences aux intentions contraires s’enchaînant l’une à la suite de l’autre, on se doute bien qu’on va avoir le droit à un métrage partagé entre deux visions d’un même univers. Manque de bol : la vision la plus intéressante, à savoir celle de Snyder, manque cruellement au montage final, et rarement on a l’impression de voir un film inscrit dans la même lignée sérieuse que Man of Steel. Personnages mal écrits, voire inexistants, humour naze omniprésent, menace qu’on ne prend jamais réellement au sérieux, incohérence avec les autres films de l’univers (dans celui-là, on ne peut pas parler sous l’eau, alors que dans Aquaman, si ), la liste des défauts est bien longue, mais au final ce qui m’a réellement achevé c’est bel et bien la mocheté du truc. Quasiment chaque plan est l’occasion de rappeler au spectateur que le film a été fait dans la douleur et l’urgence, et non seulement la direction artistique n’est pas fameuse, mais alors les FX d’un autre âge finissent de donner le coup de grâce à un film qui était déjà complètement dépassé à sa sortie. Que ce soit toutes les scènes de Superman, de Cyborg, de Steppenwolf, les flashbacks en mode SF mythologique, et surtout ce climax final absolument abominable, Justice League est de ce genre de film qui pique les yeux comme pas possible (je n'ose même pas imaginer le rendu sur grand écran).

), la liste des défauts est bien longue, mais au final ce qui m’a réellement achevé c’est bel et bien la mocheté du truc. Quasiment chaque plan est l’occasion de rappeler au spectateur que le film a été fait dans la douleur et l’urgence, et non seulement la direction artistique n’est pas fameuse, mais alors les FX d’un autre âge finissent de donner le coup de grâce à un film qui était déjà complètement dépassé à sa sortie. Que ce soit toutes les scènes de Superman, de Cyborg, de Steppenwolf, les flashbacks en mode SF mythologique, et surtout ce climax final absolument abominable, Justice League est de ce genre de film qui pique les yeux comme pas possible (je n'ose même pas imaginer le rendu sur grand écran).

Si on ajoute à cela un Danny Elfman peu inspiré (seul moment sympathique du score : sa reprise du thème de Batman version Burton le temps de quelques secondes) et un casting qui n’y croit manifestement pas du tout (Affleck paraît être complètement désabusé), voire qui ne sait pas jouer (Gal Gadot est encore pire ici que dans Wonder Woman, actrice n’est clairement pas son métier de prédilection). C’était quand même bien la peine d’annuler des précédentes versions comme celle de George Miller, si c’était pour nous refiler une purge aussi ignoble. J’ai beau ne pas apprécier ce qui se fait chez le concurrence, un film comme Avengers a au moins la qualité de se tenir dans ses intentions, ce qui n’est clairement pas le cas de cette production malade.

Dès lors, avec ces deux séquences aux intentions contraires s’enchaînant l’une à la suite de l’autre, on se doute bien qu’on va avoir le droit à un métrage partagé entre deux visions d’un même univers. Manque de bol : la vision la plus intéressante, à savoir celle de Snyder, manque cruellement au montage final, et rarement on a l’impression de voir un film inscrit dans la même lignée sérieuse que Man of Steel. Personnages mal écrits, voire inexistants, humour naze omniprésent, menace qu’on ne prend jamais réellement au sérieux, incohérence avec les autres films de l’univers (dans celui-là, on ne peut pas parler sous l’eau, alors que dans Aquaman, si

), la liste des défauts est bien longue, mais au final ce qui m’a réellement achevé c’est bel et bien la mocheté du truc. Quasiment chaque plan est l’occasion de rappeler au spectateur que le film a été fait dans la douleur et l’urgence, et non seulement la direction artistique n’est pas fameuse, mais alors les FX d’un autre âge finissent de donner le coup de grâce à un film qui était déjà complètement dépassé à sa sortie. Que ce soit toutes les scènes de Superman, de Cyborg, de Steppenwolf, les flashbacks en mode SF mythologique, et surtout ce climax final absolument abominable, Justice League est de ce genre de film qui pique les yeux comme pas possible (je n'ose même pas imaginer le rendu sur grand écran).

), la liste des défauts est bien longue, mais au final ce qui m’a réellement achevé c’est bel et bien la mocheté du truc. Quasiment chaque plan est l’occasion de rappeler au spectateur que le film a été fait dans la douleur et l’urgence, et non seulement la direction artistique n’est pas fameuse, mais alors les FX d’un autre âge finissent de donner le coup de grâce à un film qui était déjà complètement dépassé à sa sortie. Que ce soit toutes les scènes de Superman, de Cyborg, de Steppenwolf, les flashbacks en mode SF mythologique, et surtout ce climax final absolument abominable, Justice League est de ce genre de film qui pique les yeux comme pas possible (je n'ose même pas imaginer le rendu sur grand écran).Si on ajoute à cela un Danny Elfman peu inspiré (seul moment sympathique du score : sa reprise du thème de Batman version Burton le temps de quelques secondes) et un casting qui n’y croit manifestement pas du tout (Affleck paraît être complètement désabusé), voire qui ne sait pas jouer (Gal Gadot est encore pire ici que dans Wonder Woman, actrice n’est clairement pas son métier de prédilection). C’était quand même bien la peine d’annuler des précédentes versions comme celle de George Miller, si c’était pour nous refiler une purge aussi ignoble. J’ai beau ne pas apprécier ce qui se fait chez le concurrence, un film comme Avengers a au moins la qualité de se tenir dans ses intentions, ce qui n’est clairement pas le cas de cette production malade.

2/10

Critiques similaires

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50936

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2019

Alegas a écrit:(seul moment sympathique du score : sa reprise du thème de Batman version Burton le temps de quelques secondes)

C'est exactement les mêmes secondes que j'ai retenu de ce score...

Pour le reste, complètement d'accord avec toi.

"No fate but what we make"

-

lvri - Godzilla

- Messages: 12757

- Inscription: Dim 03 Oct 2010, 09:39

Pleasantville - 8/10

Pleasantville de Gary Ross

(1998)

(1998)

Une très belle surprise ce Pleasantville qui m’apparaît être un film injustement méconnu (il a son cercle de fans, mais j’ai l’impression qu’il ne soit pas très étendu) alors qu’on pourrait facilement le ranger parmi les réussites du cinéma américain de la fin des années 90, célébrant le passé pour finalement en faire table rase et pousser le spectateur à penser le nouveau siècle qui arrive. Alors clairement, le CV du réalisateur, qui a depuis alterné entre le sympathique (Seabiscuit) et le mauvais (le reboot d’Oceans, c’est lui) ne joue pas en la faveur du film, mais rapidement on se rend compte que le mec avait réellement quelque chose à dire à l’époque et qu’il y a mis ses tripes. De là à penser que ça restera l’homme d’un seul film, il n’y a qu’un pas.

On se retrouve donc avec un film particulièrement ludique, que j’oserais définir comme étant à la télévision ce qu’était Last Action Hero pour le cinéma, et pour cause : le script se base sur le même concept, avec deux ados des 90’s qui vont se retrouver propulsé, à cause d’une télécommande magique, à l’intérieur d’une sitcom des années 50. Comme le film de McTiernan, Pleasantville se veut être un récit sur les illusions : en apparence l’univers de la sitcom est parfait au possible, et peu à peu, avec les personnages principaux qui bousculent les conventions, on va peu à peu se rendre compte que derrière la société parfaite se cache un refoulement de quasiment tout ce qui fait la nature humaine. Non seulement le film se révèle être une comédie particulièrement drôle (les passages où la sœur fait découvrir les joies du sexe aux personnages aseptisés de la sitcom), mais plus le film avance et plus la profondeur du script donne le vertige, où derrière le divertissement sympathique se cache une réflexion sur l’art, l’amour, la cinéphilie, le totalitarisme, le racisme, et plus globalement sur la société américaine du 20ème siècle.

A partir de là, Pleasantville captive par son propos, et s’avère particulièrement fin avec sa morale finale, invitant les spectateurs à apprendre des erreurs passées (souvent dissimulées étant donné que la période américaine des 50’s est particulièrement idéalisée) pour construire un avenir meilleur. Ça donne au film un aspect feel-good tout ce qu’il y a de plus plaisant, et c’est d’autant plus surprenant que, encore une fois, on n’attendait pas forcément ça d’une comédie basique en apparence (ce qui pourrait expliquer le semi-échec du film au box-office). Visuellement, le film n’est pas en reste : au-delà d’un travail de la caméra qui pourra paraître fonctionnel, toute la mise en scène est transcendé par un parti-pris simple, à savoir celui d’avoir une majorité du métrage en noir et blanc, avec des éléments en couleur qui apparaissent de plus en plus au fur et à mesure que les sentiments humains sont assumés. Sur le papier, ça peut paraître simpliste, mais c’est d’une redoutable efficacité à l’écran. Et puis le film avait la qualité de révéler deux excellents acteurs : Tobey Maguire et Reese Witherspoon, tout en ayant une super galerie de seconds rôles, Joan Allen et Williams H. macy en tête (“Honey, I’m home !” ). Cerise sur le gâteau, la chanson de fin : une jolie reprise de Across the Universe par Fiona Apple, dont je connaissais le super clip réalisé par Paul Thomas Anderson, mais dont j'ignorais totalement la filiation avec Pleasantville. Un beau petit film, ludique, naïf (mais pas niais) et intelligent, qui mériterait largement d’être plus connu.

). Cerise sur le gâteau, la chanson de fin : une jolie reprise de Across the Universe par Fiona Apple, dont je connaissais le super clip réalisé par Paul Thomas Anderson, mais dont j'ignorais totalement la filiation avec Pleasantville. Un beau petit film, ludique, naïf (mais pas niais) et intelligent, qui mériterait largement d’être plus connu.

On se retrouve donc avec un film particulièrement ludique, que j’oserais définir comme étant à la télévision ce qu’était Last Action Hero pour le cinéma, et pour cause : le script se base sur le même concept, avec deux ados des 90’s qui vont se retrouver propulsé, à cause d’une télécommande magique, à l’intérieur d’une sitcom des années 50. Comme le film de McTiernan, Pleasantville se veut être un récit sur les illusions : en apparence l’univers de la sitcom est parfait au possible, et peu à peu, avec les personnages principaux qui bousculent les conventions, on va peu à peu se rendre compte que derrière la société parfaite se cache un refoulement de quasiment tout ce qui fait la nature humaine. Non seulement le film se révèle être une comédie particulièrement drôle (les passages où la sœur fait découvrir les joies du sexe aux personnages aseptisés de la sitcom), mais plus le film avance et plus la profondeur du script donne le vertige, où derrière le divertissement sympathique se cache une réflexion sur l’art, l’amour, la cinéphilie, le totalitarisme, le racisme, et plus globalement sur la société américaine du 20ème siècle.

A partir de là, Pleasantville captive par son propos, et s’avère particulièrement fin avec sa morale finale, invitant les spectateurs à apprendre des erreurs passées (souvent dissimulées étant donné que la période américaine des 50’s est particulièrement idéalisée) pour construire un avenir meilleur. Ça donne au film un aspect feel-good tout ce qu’il y a de plus plaisant, et c’est d’autant plus surprenant que, encore une fois, on n’attendait pas forcément ça d’une comédie basique en apparence (ce qui pourrait expliquer le semi-échec du film au box-office). Visuellement, le film n’est pas en reste : au-delà d’un travail de la caméra qui pourra paraître fonctionnel, toute la mise en scène est transcendé par un parti-pris simple, à savoir celui d’avoir une majorité du métrage en noir et blanc, avec des éléments en couleur qui apparaissent de plus en plus au fur et à mesure que les sentiments humains sont assumés. Sur le papier, ça peut paraître simpliste, mais c’est d’une redoutable efficacité à l’écran. Et puis le film avait la qualité de révéler deux excellents acteurs : Tobey Maguire et Reese Witherspoon, tout en ayant une super galerie de seconds rôles, Joan Allen et Williams H. macy en tête (“Honey, I’m home !”

8/10

Critiques similaires

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50936

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

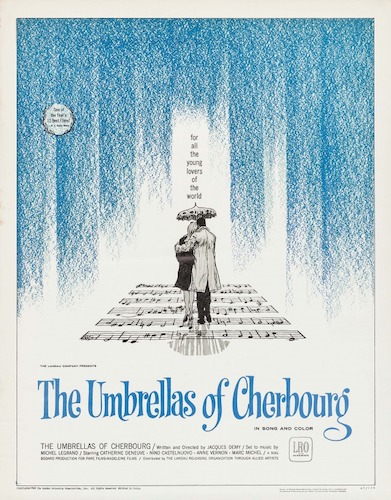

Parapluies de Cherbourg (Les) - 7/10

Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy

(1964)

(1964)

Pour rappel, mon précédent contact avec le cinéma de Jacques Demy m’avait un peu fâché avec le monsieur, car autant j’ai adoré les apparitions de Gene Kelly et le travail sur la couleur dans Les Demoiselles de Rochefort, autant le reste m’avait donné des envies de meurtre. Du coup, j’ai repoussé très longtemps la vision de ces Parapluies de Cherbourg, à la fois curieux de découvrir l’une des rares comédies musicales à avoir reçu une Palme d’Or, mais effrayé par la possibilité de revivre une accumulation de chansons niaises et irritantes. En voyant les premières minutes, j’ai vraiment cru que j’allais passer un mauvais moment, retrouvant le même gimmick que Les Demoiselles de Rochefort à base de dialogues uniquement chantés, avec un casting pas ce qu’il y a de plus inspiré, et finalement, à ma grande surprise, la torture est passée petit à petit.

Je ne saurais trop dire précisément à quoi c’est dû, mais j’ai eu la sensation de rentrer dans le film au fur et à mesure que j’acceptais la proposition de cinéma. Demy filme une histoire somme toute assez simple, au schéma déjà vu auparavant (un couple séparé par la guerre va se retrouver des années plus tard et va devoir accepter de passer à autre chose), mais qui est rendue originale non seulement par la façon de la raconter, mais aussi et surtout, à mon sens, par un romantisme à fond les ballons (et quand je parle de romantisme, c’est autant dans le bonheur que dans la tristesse). De façon surprenante, j’ai été cueilli par le film en cours de route, touché par l’histoire de ce couple aux espoirs qu’on devine irréalisables, au point d’oublier que je regardais une comédie musicale. Car autant Les Demoiselles de Rochefort ne laisse pas de place au doute concernant le genre auquel il s’attaque, avec ses numéros musicaux et ses danses complexes, autant Les parapluies de Cherbourg est plus subtil et complexe, mariant le drame classique au genre musical, avec du chant certes, mais du chant qui s’apparente plus à du parlé mis en musique. Idem pour les mouvements, on est clairement pas dans de la danse, mais il y a une poésie évidente dans la façon de faire bouger les comédiens dans les décors qui s'y apparente, sublimés par des mouvements de caméra qu’on devine travaillés bien à l’avance.

D’ailleurs, c’est la mise en scène qui m’aura aussi complètement surpris : j’attendais une claque sur l’utilisation de la couleur, et je l’ai eu, mais je ne m’attendais pas à un tel travail sur les mouvements de la caméra, et sur ce point je trouve sincèrement que ça n’a rien à envier à du Vincente Minnelli, le budget en moins, mais l’authenticité en plus. Et puis le film a des scènes vraiment très fortes : le passage à la gare c’est vraiment très fort émotionnellement alors que tout part d’un simple travelling, et la scène finale c’est juste l’un des plus beaux adieux que j’ai pu voir dans un film toutes périodes confondues, la musique de Michel Legrand y étant certainement pour beaucoup. Au passage, j'ai pu comprendre via cette vision l'hommage fait par Damien Chazelle dans son La La Land, qui est en fin de compte une relecture hollywoodienne du film de Demy, puisqu'il reprendre finalement toute la question du couple et des désillusions de la vie. Une belle surprise donc de la part d’un réalisateur que j’avais mis de côté un peu trop hâtivement, j’ai vraiment bien fait de lui donner une chance.

Je ne saurais trop dire précisément à quoi c’est dû, mais j’ai eu la sensation de rentrer dans le film au fur et à mesure que j’acceptais la proposition de cinéma. Demy filme une histoire somme toute assez simple, au schéma déjà vu auparavant (un couple séparé par la guerre va se retrouver des années plus tard et va devoir accepter de passer à autre chose), mais qui est rendue originale non seulement par la façon de la raconter, mais aussi et surtout, à mon sens, par un romantisme à fond les ballons (et quand je parle de romantisme, c’est autant dans le bonheur que dans la tristesse). De façon surprenante, j’ai été cueilli par le film en cours de route, touché par l’histoire de ce couple aux espoirs qu’on devine irréalisables, au point d’oublier que je regardais une comédie musicale. Car autant Les Demoiselles de Rochefort ne laisse pas de place au doute concernant le genre auquel il s’attaque, avec ses numéros musicaux et ses danses complexes, autant Les parapluies de Cherbourg est plus subtil et complexe, mariant le drame classique au genre musical, avec du chant certes, mais du chant qui s’apparente plus à du parlé mis en musique. Idem pour les mouvements, on est clairement pas dans de la danse, mais il y a une poésie évidente dans la façon de faire bouger les comédiens dans les décors qui s'y apparente, sublimés par des mouvements de caméra qu’on devine travaillés bien à l’avance.

D’ailleurs, c’est la mise en scène qui m’aura aussi complètement surpris : j’attendais une claque sur l’utilisation de la couleur, et je l’ai eu, mais je ne m’attendais pas à un tel travail sur les mouvements de la caméra, et sur ce point je trouve sincèrement que ça n’a rien à envier à du Vincente Minnelli, le budget en moins, mais l’authenticité en plus. Et puis le film a des scènes vraiment très fortes : le passage à la gare c’est vraiment très fort émotionnellement alors que tout part d’un simple travelling, et la scène finale c’est juste l’un des plus beaux adieux que j’ai pu voir dans un film toutes périodes confondues, la musique de Michel Legrand y étant certainement pour beaucoup. Au passage, j'ai pu comprendre via cette vision l'hommage fait par Damien Chazelle dans son La La Land, qui est en fin de compte une relecture hollywoodienne du film de Demy, puisqu'il reprendre finalement toute la question du couple et des désillusions de la vie. Une belle surprise donc de la part d’un réalisateur que j’avais mis de côté un peu trop hâtivement, j’ai vraiment bien fait de lui donner une chance.

7/10

Critiques similaires

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50936

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com