La coupe du monde musicale with a vengeance

Modérateur: Eikichi Onizuka

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Fallait bien choisir les artistes aussi.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24246

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Bon ben on va dire que j'ai gagné alors

Fan de Moi :

Je m'aime...Un peu... Beaucoup... Passionnément... A la folie.

Je m'aime...Un peu... Beaucoup... Passionnément... A la folie.

-

noname007 - Predator

- Messages: 4006

- Inscription: Mar 27 Avr 2010, 12:13

- Localisation: Kentoc'h mervel eget bezañ saotret

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Mark Chopper a écrit:dunandan a écrit:Pas plus de réaction ... gros bide alors.

En fait les présentations qui durent depuis des mois, ça a lassé tout le monde je le crains.

C'est clair, d'autant qu'on risque d'oublier certains artistes durant ce laps de temps avant le début de la coupe.

Pour ma part, je ferais les présentations que j'ai zappées lorsque mes poulains passeront.

-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14593

- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41

- Localisation: On the fury road...

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Tu passes ton tour Velvet ?

-

Olrik - Predator

- Messages: 2928

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Allez, première fournée :

Steely Dan était l’un des plus dignes représentants d’un genre initié par Miles Davies et Frank Zappa : le jazz rock. Très loin cependant des expérimentations de Bitches Brew ou des solos épiques d’un Hot Rats, le groupe mené par Donald Fagen et Walter Becker proposait une musique élégante, en apparence d’une grande simplicité mais en réalité le fruit de séances de studio extrêmement chiadées, les deux compères n’hésitant pas à recruter des pointures du jazz afin d’enregistrer leurs compositions les plus sophistiquées. Cerise sur le gâteau : on apprend dans un épisode de Breaking Bad qu’il est le groupe préféré de Walter White ! De quoi tout de suite porter un regard plein d’estime sur ce groupe de vétérans encore en activité.

Surnommés the clown princes of rock’n roll, les Coasters sont un groupe surtout connu en France pour les pauvres reprises que les yéyés ont pu faire de certaines de leurs chansons : Nouvelle Vague du gros Richard Anthony, c’est eux (Three Cool Cats), Zorro est arrivé d’Henry Salvador, c’est aussi eux (Along Came Jones). Présenté comme cela, ça ne fait pas envie mais évidemment, on conseillera d’aller plutôt voir du côté des originaux et d’explorer une bonne cinquantaine de chansons irrésistibles, avec des voix évoquant des cartoons de Chuck Jones et des textes truffés d’humour et de fantaisie, comme celui de Poison Ivy, chanson décrivant une belette ultra sexy mais ayant malheureusement pour habitude de refiler la chaude pisse à ses amants.

Bref du tout bon. Les Coasters, comme dans leur chanson Love Potion n°9, c'est "Serve it up ! and drink it down !"

The Mamas and the Papas fait partie de ces groupes dont on se demande ce qu’ils seraient devenus s’ils n’avaient pas été rapidement bouffés par leurs soucis relationnels. Car visuellement d'abord, ça en jetait : deux hommes, deux femmes, et quelles femmes ! D’un côté l’obèse « Mama Cass » Elliot, de l’autre la poupée Michelle Philips, on ne pouvait pas imaginer duo plus contrasté. Mais après, pour ce qui était des harmonies vocales, faites excuse, on se trouvait plusieurs coudées au-dessus des greluches d’ABBA qui allaient sévir quelques années plus tard. The Mamas and the Papas est typique des ces groupes soft pop qui allaient livrer, à la suite du Pet Sounds des Beach Boys, des chansons aux mélodies accrocheuses, aux orchestrations sophistiquées et présentant une alchimie vocale imparable.

1

STEELY DAN

STEELY DAN

Steely Dan était l’un des plus dignes représentants d’un genre initié par Miles Davies et Frank Zappa : le jazz rock. Très loin cependant des expérimentations de Bitches Brew ou des solos épiques d’un Hot Rats, le groupe mené par Donald Fagen et Walter Becker proposait une musique élégante, en apparence d’une grande simplicité mais en réalité le fruit de séances de studio extrêmement chiadées, les deux compères n’hésitant pas à recruter des pointures du jazz afin d’enregistrer leurs compositions les plus sophistiquées. Cerise sur le gâteau : on apprend dans un épisode de Breaking Bad qu’il est le groupe préféré de Walter White ! De quoi tout de suite porter un regard plein d’estime sur ce groupe de vétérans encore en activité.

2

THE COASTERS

THE COASTERS

Surnommés the clown princes of rock’n roll, les Coasters sont un groupe surtout connu en France pour les pauvres reprises que les yéyés ont pu faire de certaines de leurs chansons : Nouvelle Vague du gros Richard Anthony, c’est eux (Three Cool Cats), Zorro est arrivé d’Henry Salvador, c’est aussi eux (Along Came Jones). Présenté comme cela, ça ne fait pas envie mais évidemment, on conseillera d’aller plutôt voir du côté des originaux et d’explorer une bonne cinquantaine de chansons irrésistibles, avec des voix évoquant des cartoons de Chuck Jones et des textes truffés d’humour et de fantaisie, comme celui de Poison Ivy, chanson décrivant une belette ultra sexy mais ayant malheureusement pour habitude de refiler la chaude pisse à ses amants.

Bref du tout bon. Les Coasters, comme dans leur chanson Love Potion n°9, c'est "Serve it up ! and drink it down !"

3

THE MAMAS AND THE PAPAS

THE MAMAS AND THE PAPAS

The Mamas and the Papas fait partie de ces groupes dont on se demande ce qu’ils seraient devenus s’ils n’avaient pas été rapidement bouffés par leurs soucis relationnels. Car visuellement d'abord, ça en jetait : deux hommes, deux femmes, et quelles femmes ! D’un côté l’obèse « Mama Cass » Elliot, de l’autre la poupée Michelle Philips, on ne pouvait pas imaginer duo plus contrasté. Mais après, pour ce qui était des harmonies vocales, faites excuse, on se trouvait plusieurs coudées au-dessus des greluches d’ABBA qui allaient sévir quelques années plus tard. The Mamas and the Papas est typique des ces groupes soft pop qui allaient livrer, à la suite du Pet Sounds des Beach Boys, des chansons aux mélodies accrocheuses, aux orchestrations sophistiquées et présentant une alchimie vocale imparable.

-

Olrik - Predator

- Messages: 2928

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Bien joué d'avoir sorti la carte Zappa pour défendre Steely Dan, je ne connaissais pas, c'est plutot sympa. Et puis bon si Walter approuve....

-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14593

- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41

- Localisation: On the fury road...

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

C'est vrai que c'est plus sexy que le disquaire de la rue Notre Dame des Champs qui essayait de nous vendre le groupe en faisant des comparaisons avec Yes.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24246

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

@Jed : Attention toutefois à certaines chansons un peu trop fleur bleue mais sinon, oui, Steely Dan est un groupe extrêmement plaisant. A part ça j'ai effectivement bien pigé que la carte du génial moustachu pouvait plaire.

@ Pabelbaba : Hallucinante sa comparaison. J'imagine que pour lui Yvette Horner est la Nina Simone blanche. J'aimerais bien rencontrer un jour cet homme, les discussions doivent être intéressantes.

@ Pabelbaba : Hallucinante sa comparaison. J'imagine que pour lui Yvette Horner est la Nina Simone blanche. J'aimerais bien rencontrer un jour cet homme, les discussions doivent être intéressantes.

-

Olrik - Predator

- Messages: 2928

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Ben ça m'a tenu éloigné du groupe pendant 15 ans.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24246

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Deuxième fournée. Hop !

Une perle de groupe indé des années 90. Le temps de cinq albums, les dandys gentiment allumés de Pavement, emmené par leur leader Stephen Malkmus, ont proposé un rock indé inventif, à la décontraction affichée tout en étant capable de fournir aussi bien de chouettes chansons pop (Range Life) que des morceaux plus endiablés (la deuxième partie d'Half a Canyon). Assez curieusement Pavement, quoique connu, n’a jamais eu la même aura que Radiohead ou Sonic Youth (groupe que leur bassiste rejoindra à la fin). Peut-être que la raison est à chercher du côté propre, très « étudiants sans histoires » des membres. « Je veux une vie rangée, si je pouvais me caser, eh bien je me caserais. », chante Malkmus dans Range Life. C’est sans doute ça le problème de Pavement : des mecs qui étaient doués mais qui n’ont jamais pris tout cela trop au sérieux. Reste malgré tout cinq albums très recommandables qui n’ont pas pris la moindre ride.

Ouch ! Présenter Coltrane me semble tout à coup bien insurmontable, d’autant que je suis loin d’avoir exploré toute la geste coltranienne. Du coup ne le présentons pas et écoutons-le plutôt. De préférence la nuit, confortablement installé et tout en sirotant un bon whisky.

Figure de proue de la scène psyché-rock underground, le groupe du chevelu Shintaro Sakamoto aura mis un peu de temps à se faire connaître au-delà de la scène tokyoïte. Mais pour qui les a entendus pour la première fois à travers les scènes de Love Exposure (de Sion Sono), le réflexe a sans doute été le même : se demander qui était derrière cette excellente musique et essayer de se procurer recta leurs meilleurs albums. Le groupe s’est séparé en 2010 mais ce n’est pas grave car il reste à découvrir une discographie bien fournie et finalement très variée.

4

PAVEMENT

PAVEMENT

Une perle de groupe indé des années 90. Le temps de cinq albums, les dandys gentiment allumés de Pavement, emmené par leur leader Stephen Malkmus, ont proposé un rock indé inventif, à la décontraction affichée tout en étant capable de fournir aussi bien de chouettes chansons pop (Range Life) que des morceaux plus endiablés (la deuxième partie d'Half a Canyon). Assez curieusement Pavement, quoique connu, n’a jamais eu la même aura que Radiohead ou Sonic Youth (groupe que leur bassiste rejoindra à la fin). Peut-être que la raison est à chercher du côté propre, très « étudiants sans histoires » des membres. « Je veux une vie rangée, si je pouvais me caser, eh bien je me caserais. », chante Malkmus dans Range Life. C’est sans doute ça le problème de Pavement : des mecs qui étaient doués mais qui n’ont jamais pris tout cela trop au sérieux. Reste malgré tout cinq albums très recommandables qui n’ont pas pris la moindre ride.

5

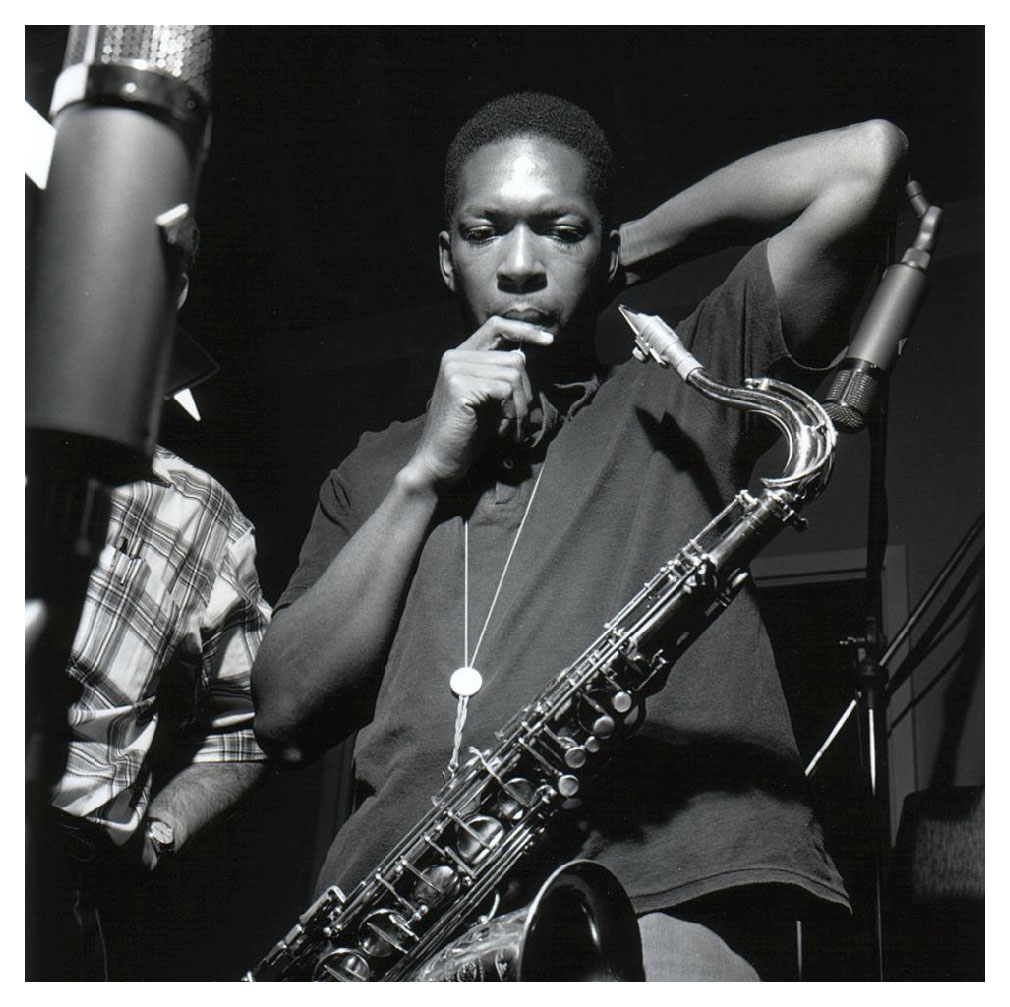

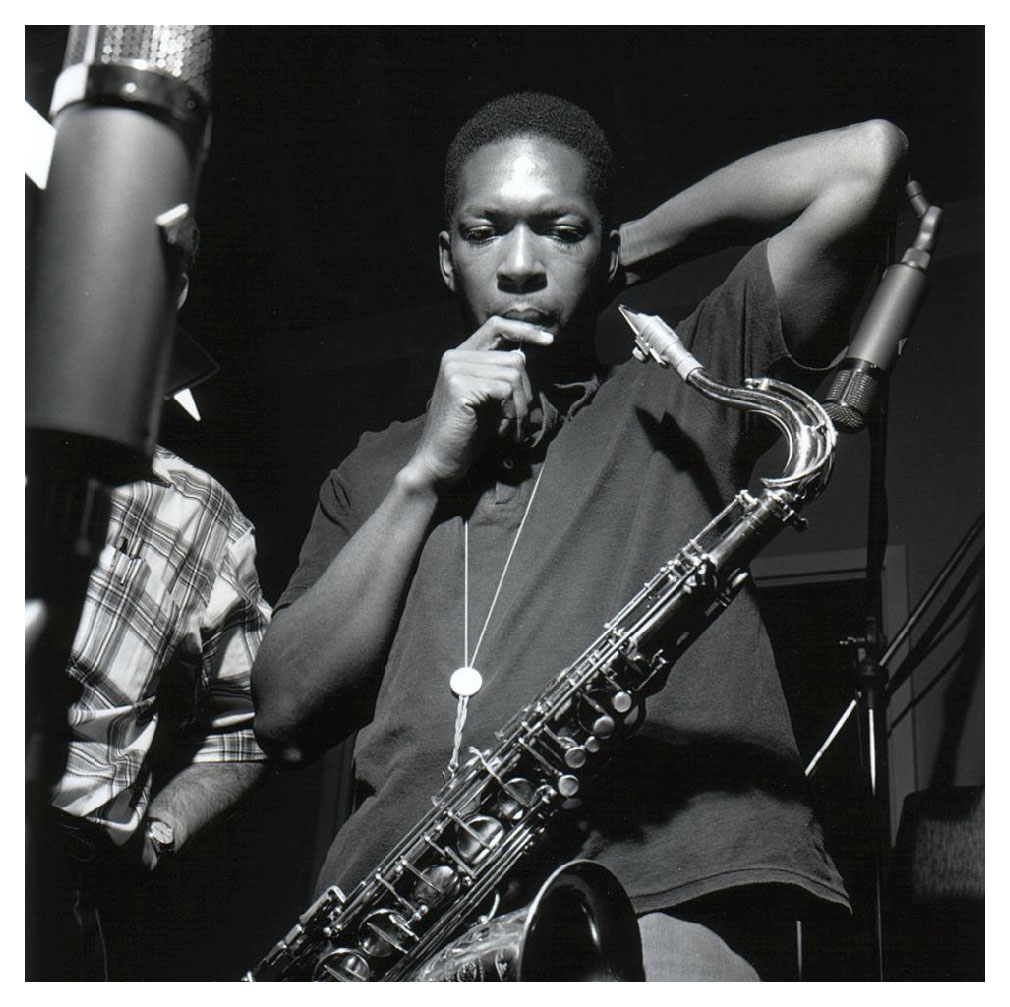

JOHN COLTRANE

JOHN COLTRANE

Ouch ! Présenter Coltrane me semble tout à coup bien insurmontable, d’autant que je suis loin d’avoir exploré toute la geste coltranienne. Du coup ne le présentons pas et écoutons-le plutôt. De préférence la nuit, confortablement installé et tout en sirotant un bon whisky.

6

YURA YURA TEIKOKU

YURA YURA TEIKOKU

Figure de proue de la scène psyché-rock underground, le groupe du chevelu Shintaro Sakamoto aura mis un peu de temps à se faire connaître au-delà de la scène tokyoïte. Mais pour qui les a entendus pour la première fois à travers les scènes de Love Exposure (de Sion Sono), le réflexe a sans doute été le même : se demander qui était derrière cette excellente musique et essayer de se procurer recta leurs meilleurs albums. Le groupe s’est séparé en 2010 mais ce n’est pas grave car il reste à découvrir une discographie bien fournie et finalement très variée.

-

Olrik - Predator

- Messages: 2928

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

7

RAVI SHANKAR

RAVI SHANKAR

*************************************

Juin 1967, Monterey : stupeur ! Jimi se tient debout et s’est glissé la main dans le futal afin de faire Dieu sait quoi avec son engin ! Mais qui diable regardait-il donc sur scène ? Un guitar hero ? Que non pas ! Plutôt un…

SITAR HERO !

Ravi Shankar est le musicien bien connu par les amateurs des Fab Four pour avoir eu comme élève un certain George Harrison dont la fascination pour la musique indienne fut par la suite abondamment illustrée par nombre de chansons (Norwegian Wood, Tomorrow Never Knows...). Grâce à leur amitié, Shankar surfa sur une notoriété auprès de la jeunesse blanche américaine, comme une sorte de figure musicale exotique et à la mode qu’il était de bon ton de connaître en plein Flower Power.

Après, pas d’escroquerie non plus dans cette notoriété, comme l’atteste le fabuleux passage de sa prestation lors du festival de Monterey. Ravi est bien un cador dans son domaine. Bon, ne connaissant pas non plus les arcanes de la musique carnatique indienne, je me garderais bien de prétendre qu’il est le plus grand joueur de sitar de tous les temps, mais si j’en crois nombre de témoignages de musiciens ou de compositeurs ayant reconnu son influence (sans Shankar, la musique de Philip Glass ne serait peut-être pas ce qu’elle est aujourd’hui), on peut affirmer sans trop se tromper qu’il reste un représentant de la musique indienne (et de la musique dite "world music", expression toujours un peu absurde je trouve) de toute première force. John Coltrane, qui eut lui aussi des leçons particulières avec Shankar, prénomma son fils Ravi en guise d’hommage et, pour revenir à Monterey, la plupart des témoins affirment avoir vu un Hendrix absolument fasciné par sa prestation.

Ouais, toi l’Indien, je t’aime bien !

Dans le documentaire de Pennebaker, la séquence où l'on voit le concert de Ravi est fameuse, malgré des cadrages foireux et des gros plans sans intérêt alors que des plans plus larges auraient permis de faire sentir visuellement la virtuosité et la cohésion des trois musiciens. Reste que Shankar garde un souvenir très fort de sa performance ce jour-là, et la réaction euphorique du public à la fin semble effectivement attester qu’on était face à un instant musical pas comme les autres. Chose amusante, le lendemain Shankar assista à la performance d’Hendrix et fut totalement choqué de voir le sort réservé à sa guitare (c’est le fameux concert où il brûla à la fin son instrument). Réaction révélatrice de la différence entre deux ces deux génies. Pour l’un la musique est une affaire de transe mystique avec son instrument pour tutoyer les dieux tandis que pour le second, la transe a autant à voir avec la musique qu’avec une attitude rock. Quelles que soient nos préférences par rapport à ces approches, difficile de nier que ceux qui ont pu assister alors aux performances des deux virtuoses ont eu une putain de chance.

8

JIM O'ROURKE

JIM O'ROURKE

Les amateurs de Sonic Youth le connaissent, il est celui qui fut leur monsieur multi-instrumentiste de 1999 à 2005 et qui contribua à remettre le groupe sur le devant de la scène alors qu’il était en perte de vitesse. Mais ce n’est qu’une facette parmi d’autres de sa prolifique carrière. Vivant au Japon depuis pas mal d’années, il est aussi un producteur recherché et un expérimentateur toujours à sortir tous les quatre matins un album en collaboration avec d’autres artistes. Je vous ferai grâce de tous ses travaux expérimentaux au profit de ses albums pop où acoustique et symphonique se mélangent avec grâce et font d’Eureka, d’Insignifiance ou encore du fabuleux Visitor (composé d’un unique instrumental de quarante minutes), de véritables petits joyaux atemporels.

9

ELVIS PRESLEY

ELVIS PRESLEY

Certes, on peut ricaner devant les spectacles affligeants du King à Las Vegas vers la fin de sa vie, ou de ses concerts à Hawai, dans lesquels il apparaissait comme une sorte de bouffon bouffi à colliers de fleurs. Reste que, lorsque les Beatles viennent lui rendre visite en 1965, à une époque où c’était déjà le début de la fin pour Elvis, et que Lennon lui glisse un « avant vous, il n’y avait rien », il résume – même s’il y avait dans ces paroles un peu de diplomatie flatteuse – un fait que nombre de jeunes musiciens ont ressenti dans les années 50 en découvrant pour la première fois le King : l’impression de vivre un tremblement de terre, un séisme culturel après lequel plus rien ne serait comme avant. Il est celui qui par sa gestuelle suggestive rendit sulfureux le rock’n roll, tout en le rendant, pas sa voix, ses mélodies, irrésistible et finalement acceptable, facilitant du même coup derrière lui l’accès à la célébrité aussi bien des rockers blancs que des artistes noirs. Bref, Elvis Presley, c’était la preuve incarnée qu’on pouvait à la fois se tartiner de gomina et être un monstre de classe et de talent. Avec le King, voici la fin de la troisième fournée et je vous dis...

-

Olrik - Predator

- Messages: 2928

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Tu vends super bien le King.

(Je n'en reviens pas de son absence au premier tour)

(Je n'en reviens pas de son absence au premier tour)

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 44733

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

J'ai pas trop le temps d'écouter les propositions en ce moment, mais tes présentations sont très sympas à lire pour découvrir les artistes que tu mets en avant. Bel effort

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22173

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Mark Chopper a écrit:(Je n'en reviens pas de son absence au premier tour)

Tout comme celle de James Brown. Un petit duel King of rock 'n' roll VS Godfather of soul serait d'ailleurs sympa.

osorojo a écrit:J'ai pas trop le temps d'écouter les propositions en ce moment, mais tes présentations sont très sympas à lire pour découvrir les artistes que tu mets en avant. Bel effort

Merci. Tiens, je t'offre un valseur qui se trémousse :

-

Olrik - Predator

- Messages: 2928

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: La coupe du monde musicale with a vengeance

Olrik, the King of Gif

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22173

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com