Lie another day.

Un remake, c’est toujours avec une certaine suspicion qu’on l’aborde, qui plus est si l’original était à la fois un bon film et le parfait produit de son époque.

Mais lorsque McTiernan est aux commandes, on est en droit de lui donner sa chance. Le petit génie cinéphile derrière des morceaux de bravoure comme Predator ou Last Action Hero, s’il s’empare d’un jalon du 7ème art, va forcément le faire avec déférence et désir d’en découdre.

Non ?

Peut-être la déférence se limite-t-elle au clin d’œil faisant de Faye Dunaway, splendide binôme de la première version, la psy de Thomas Crown, séquences qui servent avant tout le dossier de presse et les anecdotes inutiles servant à épaissir les critiques, comme c’est le cas ici-bas.

Parce que formellement, force est de reconnaitre que rien de nouveau n’advient sous le soleil : le film est assez paresseux, même si les deux séquences de vol dans le musée attestent d’une certaine fluidité et de quelques inventions scénaristiques, bien loin cependant des sommets de la carrière du McT.

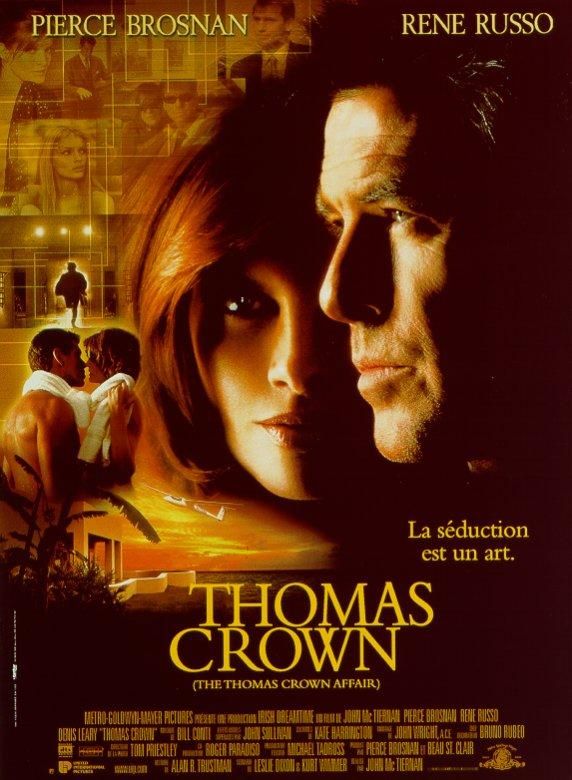

Reconnaissons une constance, celle de l’intérêt du personnage féminin qui prend ici toute la place face à la beaugossitude pour le moins insipide du James Bond de service. Entreprenante, dénudée au point de dévoiler sa poitrine (un exploit en Hollywood aussi rarissime que la réussite des comédies en hexagone), gonflée et castrant au poteau toute la police environnante, Renee Russo tire son épingle du jeu.

Las, c’est là la seule audace : le politiquement correcte nivelle bien le reste du film. Notre millionnaire cambrioleur se pique d’art, et non d’argent, et ne cesse, au gré de twist plus poussifs les uns que les autres, de montrer à quel point il est amoureux et philanthrope. Car c’est bien à cela que se résume l’ensemble : une comédie romantique sirupeuse avec happy end bien rance, aux antipodes de la savoureuse amertume de l’original.

Dommage : pour la frilosité qui abime l’original, mais aussi, et surtout, pour celle de McTiernan, dont ce petit opus est une des facettes du grand gâchis que fut sa carrière.