[Nulladies] Mes critiques en 2016

Modérateur: Dunandan

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

Attends, déjà je suis en train d'essayer de décrypter l'affiche de Toni Erdmann

-

kouteii-remau - Jeune Padawan

- Messages: 279

- Inscription: Lun 18 Oct 2010, 18:04

- Localisation: Talence

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

kouteii-remau a écrit:Attends, déjà je suis en train d'essayer de décrypter l'affiche de Toni Erdmann

Sans avoir vu le film, j'avoue que c'est balèze.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Money Monster - 5,5/10

Show with no hero

Il n’y a pas grand-chose à attendre, a priori, d’un film comme Money Monster. Le canevas bien rôdé autour d’une prise d’otage en direct ne nous épargnera rien, de l’évolution des personnages au profit d’une reconsidération des enjeux, des tensions apparemment intenables de situations en apparence inextricables, alors que l’ensemble est depuis le début cousu de fil blanc quant à sa résolution.

Jodie Foster prend tout de même son sujet au sérieux, et sait ménager une mise en scène assez efficace ; le huis clos initial exploite des situations assez intéressantes, faisant du studio une sorte de chausse trappe aux écrans et coulisses multiples, que ce soit sur le plan spatial ou sonore, grâce à la régie et son récit secondaire. La suite, beaucoup plus improbable, s’attache à faire sortir l’image de la boite dans les deux sens du terme : vers la rue, dans les lieux lourdement symboliques de la Bourse, et en convoquant toutes les images à charge contre le méchant de circonstance, dont l’histoire entière repose sur des éléments beaucoup trop bancals (justifier un crack par un bug, il fallait oser).

Ce qui sauve le film de la banalité la plus affligeante tient finalement à peu de chose : un discours, tout d’abord, dont le cynisme discret infuse l’ambiance générale, et qui fait de la vulgarité de l’émission, de la médiocrité du personnage de Clooney le miroir assez fidèle de la société à laquelle il s’adresse. La façon dont la foule se précipite pour assister au fait divers, les désirs d’explosion de celles-ci, le jeu un brin pervers de la réalisatrice Julia Roberts pour toujours bien cadrer le criminel rappellent régulièrement à quel point le fonds de commerce des jeux romains est toujours en vigueur. En témoigne aussi la versatilité du public qui reprend sa partie de babyfoot une fois le show terminé.

Ce regard acide génère deux scènes fondées sur un twist qui fonctionne particulièrement bien : la première, qui voit le boursicoteur/animateur appeler ses auditeurs à acheter des actions pour sauver sa vie, reprenant le dessus et porté par une mise en scène qui semble en tout point le rendre héroïque, avant un retour de bâton plutôt revigorant. La seconde, dans la sempiternelle venue de la petite amie enceinte du preneur d’otage, et dont l’intervention va déjouer toutes les attentes.

L’intérêt de ces scènes consiste surtout à prendre ses distances avec tous les camps : des élites cyniques qui exploitent le système aux décérébrés qui gobent encore et toujours les martingales qu’on leur fait miroiter.

Malheureusement, ce traitement assez proche d’un Costa Gavras fait long feu dans des développements de l’intrigue où le show et la scénarisation dénoncés prennent justement le pas sur un discours plus ambitieux ou ambigu.

Le film en reste donc plutôt mineur, tout en ayant d’avoir su exciter à quelques endroit la sensibilité d’un spectateur qui n’apprécie rien tant que de ne pas être traité comme ses innombrables semblables.

Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

XXY - 7,5/10

Pas son genre.

Face à un sujet aussi délicat que l’intersexuation, la pente est glissante : certaines questions ne peuvent être évitées, d’autres effraient. Certains éléments fascinent, d’autres bouleversent les repères établis au point de susciter un rejet viscéral.

C’est là tout le parti pris de la cinéaste Lucia Puenzo, qui fait du regard d’autrui le moteur principal de son exploration.

Au centre de son récit, Alex, jeune fille en apparence, mais au genre indéterminé, et dont les parents ont refusé les opérations dès la naissance pour forcer sa féminité. Alors que la puberté fait son œuvre, c’est par un traitement qu’elle lutte contre l’apparition de ce qui fait d’elle un homme.

Reclus dans un coin tranquille d’Argentine pour éviter la foule, les parents se murent dans un silence qu’ils pensent dignes, sans que le spectateur puisse les en blâmer, tandis que les premiers émois de leur progéniture vont mettre le feu aux poudres.

Indexé sur les émois excessifs de l’adolescence, le parcours des personnages est ainsi fondé sur un débordement, l’impossibilité de contenir une situation qui échappe par nature à la normalité. L’intelligence de l’écriture est de faire avec cette violence et cette âpreté, admirablement rendues par le jeune Inés Efron.

Face à elle, les différents protagonistes n’ont que le silence et les yeux écarquillés pour répliques. Toute l’esthétique du film semble marquée par cet étonnement embarrassé, de ses longueurs à ses lacunes, jusqu’à sa photographie bleutée dans ce beau paysage côtier. La diversité des personnages secondaires occasionne des relais à la violence interne du personnage principal : de son agression par des adolescents de son âge, scène particulièrement éprouvante, à l’échange entre son potentiel petit ami et son père, d’une violence psychologique et verbale tout aussi ravageuse.

Darin, plus sobre que jamais, est sur la voie d’une quête différente : celle de l’acceptation et

la reconquête par son enfant d’une identité qu’il méconnait. Cette voie vers la parole et l’échange, cet éveil à l’échange, à la fois la solution la plus simple et l’effort le plus grand, transcende de loin la question initiale pour raconter une nouvelle fois la difficulté d’être père, et celle de grandir en accord avec le monde.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Alabama Monroe - 7/10

Perdre un enfant par la main

La mort d’un enfant fait partie de ces sujets si délicats qu’en traiter revient à entreprendre l’ascension d’une planche savonneuse : à tout moment, on prend le risque de déraper. Felix van Groeningen, à qui l’on doit le déjà très réussi La Merditude des choses, sait parler d’émotions, aussi exacerbées soient-elles, et c’est avec confiance qu’on peut le suivre sur ce thème.

Deux partis pris permettent d’accéder, par circonlocutions, à la béance fondamentale qu’est celle du deuil : d’abord, la musique, qui permet la rencontre et surtout, le partage d’émotions que les être sont trop brisés pour pouvoir formuler de manière sereine. Ode au bluegrass, le film évoque une communauté qu’on pourrait avoir tendance à considérer avec une certaine commisération, fans d’une Amérique fantasmée, dans un folklore pour le moins saugrenu dans cette Belgique perdue. Pourtant, le cinéaste parvient à restituer toute la beauté de cette musique, la solidarité d’un groupe et la pureté d’un folk qui chante bien plus les tourments de l’âme que la fascination pour un folklore ; mais il n’est pas non plus question de l’idéaliser et de céder à la facilité du lyrisme : l’impossible réunion sur scène des amants brisés en témoigne avec une grande justesse, dans une des plus belles séquences du film.

L’autre angle d’attaque est celui de la temporalité : plutôt que d’opter pour un récit linéaire, le cinéaste choisit un montage fragmentaire qui va opérer de multiples sauts dans le temps. La pertinence est double : c’est d’abord une forme de pudeur qui permet des ellipses et évite la montée pathétique vers le pire, mais aussi une appréhension subtile du tragique : le spectateur sait, lors des retours en arrière, ce à quoi ne sont pas préparés les jeunes amants et les futurs parents. La variation dans la photographie (mordorée dans les premiers temps et les concerts, laiteuse et blafarde dans le deuil), le jeu absolument impeccable des interprètes ajoutent à cette immersion dans le drame familial : Alabama Monroe est une réussite.

…à quelques exceptions près. (Spoils)

Sur ce fil ténu de la tragédie intime, Felix van Groeningen veut greffer d’autres ressorts qui ne sont pas toujours habiles. L’évocation de la foi, par exemple, pouvait se limiter à la belle métaphore sur les oiseaux percutant les parois vitrées sans dériver vers le discours excessif lors du concert, doublé des archives sur W. Bush et la recherche sur les cellules souches. De la même manière, répéter la mort de la fille par le suicide de la mère peut sembler redondant, et l’enclave fantastico-mystique de l’apparition spectrale est un peu maladroite dans un récit qui avait su rester sobre et presque naturaliste jusqu’alors.

Il n’empêche : Alabama Monroe déjoue tout de même la plupart des pièges que tendait son sujet. Histoire d’amour habitée, évocation sensible de la musique, il confirme van Groeningen comme un cinéaste à suivre de près pour la suite de sa carrière.

Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Belgica - 7,5/10

Coups de bar.

A mesure qu’il poursuit sa filmographie, Felix Van Groeningen semble épurer son écriture : après l’enfance dantesque d’un écrivain de La merditude des choses , et le mélo dramatique Alabama Monroe, Belgica étonne par la simplicité de son sujet : un café, le Belgica, monté par deux frères, devient le succès de la ville de Gand, occasionnant des soirées mémorables et une gestion qui n’est pas toujours aisée.

L’idée est simple : montrer la fragile cohabitation entre un monde, celui de la nuit et de l’excès, et son organisation rationnelle. D’un côté, le collectif, la fête, la vigueur rock’n roll, de l’autre, deux destins individuels. Jo, le jeune frère sommé de faire un choix entre ses aspirations patronales et sa vie sentimentale, amoureuse ou fraternelle, et Frank, déjà marié et père, mais toxique dans son incapacité à se placer du bon côté de l’excès.

Le récit suit de façon attendue le parcours d’un succès précédant la décadence. Pour qui connait le regard de Groeningen, cette dernière est aussi évidente qu’inévitable, et teinte toute la frénésie initiale d’une mélancolie, d’une menace qui rend les personnages particulièrement attachants.

Belgica dépeint un milieu qui se révèle l’écrin idéal aux principales qualités cinématographiques de Groeningen : l’énergie et l’intensité. Par le jeu des comédiens, bien entendu, et leur caractère qui, sur le modèle d’Alabama Monroe et mieux que lui, évite les écueils de manichéisme et des grosses ficelles du pathos. Mais c’est surtout dans son exploration de la musique que le film parvient à embarquer le spectateur. Le café devenant une salle de concert, y défilent tous les groupes en vogue et un panorama des genres, de l’electro au punk, en passant par la fanfare de cuivres et le rock le plus pur.

Le groupe Soulwax fournit ici un excellent travail d’éclectisme musical, en imaginant tous les genres représentés, auquel on ajoute le décorum des costumes et des diverses formations. Le cinéaste y ajoute un habile travail de montage, faisant la part belle aux scènes de concert, et y insérant par alternance des sommaires sur les parcours des protagonistes : cette symbiose fonctionne parfaitement et rend indissociable leur sort de celui de cette salle, à la fois enthousiasmante et dévoratrice.

Alors qu’il draine des thèmes éminemment romanesques (la violence, la fraternité, le monde de la nuit, qui nous renvoient du côté de James Gray et La nuit nous appartient), Van Groeningen opte pour un regard quasiment documentaire, et restitue avec authenticité les grandes heures d’un âge d’or, où la musique fédère et fait reculer la nuit. Les divers motifs de délabrement des deux frères (infidélités, crises, drogue, durcissement de la dimension capitaliste du projet…) font partie intégrante du récit, sans supplanter pour autant le propos initial.

(Spoil)

De ce point de vue, le final atteste d’un discernement dont Alabama Monroe manquait encore : en refusant le drame à tout prix, en instaurant un compromis dans la séparation professionnelle des frères, le récit se pose et propose un double portrait contrasté : d’un côté, une petite victoire aseptisée de Jo par l’entremise de ses caméras de surveillance posées sur son domaine, images fixes, vides et dénuées de couleur. De l’autre, le renoncement de Frank saluant un autre écran, celui de la baie vitrée derrière laquelle ses enfants nus le saluent avec amour. Chacun a gagné, chacun regrette : le premier l’avortement et la perte de celle qu’il aimait, le second la vie professionnelle. Cette frustration constante, exprimée dans la mesure, prolongement et contrepoint à la fougue initiale, dit autant la nécessaire avancée de l’homme que les renoncements sur lesquels se fonde la maturité, que semble avoir atteint ici le cinéaste.

Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Apprentice - 6,5/10

La mort est son métier.

Approcher le mal, remonter à sa source : dans le processus cathartique de celui qui ne peut vivre avec un trauma sans finir par le regarder bien en face, Apprentice propose une expérience singulière.

Le récit suit, dans une prison de Singapour, le parcours d’une jeune recrue, Aiman, qui parvient à intégrer le quartier très fermé des exécutions capitales, en devenant l’assistant du bourreau.

Deux tendances cohabitent : celle du documentaire, glaçant, qui nous restitue les techniques de la pendaison, et les critères pour la réussir, en tuant instantanément sans prolonger les souffrances ; celle de l’esthétique, qui s’attache à restituer l’étouffement de l’univers carcéral. Qu’on soit sous la potence, dans les corridors ou dans l’appartement d’Aiman où il vit avec sa sœur, le traitement est identique : l’obscurité est constante, les cloisons omniprésentes, et le travail sur le son exploité pour accroître la claustrophobie.

La trajectoire pseudo tragique du protagoniste n’est pas de toute finesse, ni ses liens avec sa sœur ; c’est plutôt le portrait du bourreau qui retiendra l’attention, par son ambivalence extrême. Il reste celui qui met à mort sans sourciller, et même avec professionnalisme, allant jusqu’à y injecter une forme d’humanité, dans son rapport aux condamnés, dans son perfectionnisme. Certes, s’il leur ment pour les apaiser avant leur mort, c’est avant tout pour adoucir le déroulement de sa tâche. Il n’en demeure pas moins qu’il parvient à procurer, dans l’horreur de l’exécution, quelques répits qu’on n’exigeait pas de lui.

La fascination / répulsion est donc autant celle de l’apprenti que du cinéaste à son égard, et la mise en scène, fondée la plupart du temps sur un temps réel assez éprouvant, restitue avec efficacité cette assemblage glaçant de technique et d’effroi.

Le film peine cependant à trouver un point d’équilibre, tant dans son écriture que son esthétique. Boo Junfeng insiste toujours trop. Par le lien entre les deux personnages, et la façon opportune dont l’apprenti est condamné à devenir l’exécuteur, et ce regard qui ne cesse de filmer à travers des barreaux ou des demi-cloisons pour surligner avec pesanteur, et comme s’il était possible de l’oublier, que nous sommes en milieu carcéral.

Ce parallèle involontaire entre l’excès de zèle du bourreau et celui du metteur en scène finit par nuire au projet général : expliciter ses intentions est pertinent lorsqu’on apprend son métier à quelqu’un, mais le spectateur n’en demande pas tant.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Divines - 3,5/10

La frime ne paie pas.

La caméra d’or récompense un premier film ; Divines, qui semble-t-il a bouleversé les mondains de la Croisette qui, écœurés des petits fours et du champagne aurait voulu donner le change par un palmarès social (Ken Loach peut aussi les en remercier), impose en effet ce constat : jeune, décomplexé, rageur, il porte en lui toutes les fulgurances de la jeunesse, qui plus est défavorisée et contemporaine.

La comparaison avec Bande de filles étant inévitable, autant s’en débarrasser d’emblée. Effectivement, c’est très semblable, et la pseudo originalité consistant à donner tous les rôles principaux à des jeunes filles occasionne la révélation de certains talents, mais aussi des recettes assez bancales. On apprendra que les filles galèrent dans leur BEP, qu’elles rêvent naïvement d’argent facile et que la rue devient l’école du crime. Scoops.

On aura tôt fait de nous avertir que Divines est un film libre, à l’image de ses personnages, qui, - frisson émoustillé du critique parisien- , « a du clitoris », et qu’il s’affranchit des codes formatés de la séparation des genres pour en proposer la relecture.

Encore faudrait-il que le résultat obtenu ait un souffle, une identité, une capacité à émouvoir. C’est tout le contraire ; Divines est un film clinquant qui accumule les fautes de goût et mange à tous les râteliers. Film social, sur les bidonvilles, la drogue et l’ascenseur en panne, il dérive vers un polar poseur et totalement improbable, voire au thriller pathétique, tout en s’offrant quelques cautions supposément arty, à renfort de danse contemporaine (« la chorégraphie des corps meurtris déplace avec pudeur la valse hésitante des cœurs timides sur le terrain d’une scène, à l’abri des regards d’un monde impitoyable », pourrait écrire Sergent Pepper) et de séquences « poétiques » flirtant avec le Kusturica d’antan (pitié, cette séquence de la Ferrari).

On est bien en peine de déterminer quel regard Houda Benyamina pose sur ses personnages : empathie naïve ? distance inquiète ? La plupart du temps, elle tente de capter cette furie sans travailler la question du point de vue. Trop attaché à restituer les explosions, dont l’authenticité est dangereusement variable. Un exemple, entre mille : le cours de BEP. Toute la simulation d’entretien est vraiment juste, et montre avec finesse comment l’institution tente, avec les meilleures intentions du monde, de formater la jeunesse pour en faire des soldats du système. Sourire, tenue, masque social. Mais la crise qui suit vient tout gâcher, où l’on explicite à grand renfort de grand guignol les enjeux déjà présents en préambule : je monte sur la table, je transforme la scène en clip de rap et je pars en claquant la porte.

Le clinquant, petit soleil de ce monde morne, semble faire autant rêver la cinéaste que ses personnages : ralentis, plans circulaires de danse entre amies ou en couple, parallèles bien poussifs (la danse, le tabassage, et le gangster qui finit par trouver les billets du spectacle en disant « Tu aurais mieux fait d’y aller », mais c’est vrai tiens, nous n’y avions jamais pensé jusque là…) : la distance qu’elle n’a pas avec son récit devient celle du spectateur avec le film.

Deux éléments viennent enfoncer le clou : tout d’abord, une gestion exemplaire en matière de ce qu’il ne faut pas faire avec la musique au cinéma. Musique classique pour le contrepoint pathétique et la caution « adulte », voire sacrée, electro bien grasse pour la jeunesse festive, et gimmicks clipesques pour jouer aux gangstas dans la téci, aveux clairs de l’absence de distance au profit d’un récit à la limite du western urbain. Une catastrophe.

Deuxième point, l’écriture. Si les dialogues fonctionnent la plupart du temps, la trame ressemble à un exercice d’application sur la notion de symbole.

(Spoils)

On apprendra que l’argent ne fait pas le bonheur, même s’il tombe du ciel lorsque vous le cherchez chez un méchant dealer qui le range au-dessus de sa baignoire. Que prononcer son prénom est le gage d’une accession à l’identité et l’émancipation. On se rendra compte que la religion, on la nique avec provoc quand on fait un deal dans une église, mais que lorsque c’est l’heure de passer à la caisse, on se met quand même à genoux pour regarder vers le ciel en demandant pardon. On se rendra compte que c’est marrant de caillasser les pompiers quand ils viennent éteindre l’incendie de la voiture de la mère du gars qui a baisé ta mère (Sic…), mais que lorsque ta meilleure amie est trop grosse pour passer par le soupirail d’une pièce en feu (re sic) et que les pompiers veulent plus venir sans la police, et bien, tu te retrouves un peu comme cet enfant qui criait au loup pour de rire et qui un jour… BREF.

La position tant questionnée de Houda Benyamina est peut-être là : vaguement du côté de Dieu, qui sait où mener son petit monde à qui on fera la leçon dans un final cathartique en carton.

La caméra d’or récompense donc un premier film : c’est censé être la reconnaissance d’un nouveau talent, non l’alibi pour une œuvre certes sincère, mais qui reste une ribambelle bruyante de maladresses.

Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

If.... - 6/10

We don’t need no institution

Il y a des palmes d’or intrigantes, tout de même, et qui nécessitent qu’on les contextualise. De la même façon qu’on peut expliquer que Michael Moore soit reparti palmé à la faveur d’une actualité crispant une grande part de la planète à l’égard de l’Amérique belligérante de Bush, If… répond clairement à mai 68, et sa façon d’aborder le système éducatif anglais a forcément eu à l’époque un retentissement certain, certains hauts dignitaires ayant plaidé pour son interdiction pure et simple.

Le film n’est pas dénué d’intérêt : bien moins niais qu’un Cercle des poètes disparus sur le même sujet, influencé par l’esprit libertaire de l’époque, il reprend cette ambiance débridée qu’on pouvait déjà voir à l’œuvre dans Blow up : délitement du rythme, voire de l’intrigue, charges acides contre toutes les institutions, de l’éducation à l’Église en passant par l’armée, le tout interprété par une jeune garde spontanée et narquoise. Malcolm McDowell fait ici ses premiers pas, et on comprend d’emblée ce qui a motivé Kubrick à le choisir pour son Orange Mécanique : l’insolence, l’ironie de son attitude alliée à un visage singulier portent en germe tout ce qui fera l’effrayant Alex. La scène scandaleuse de sexe dans un café, (le premier nu frontal autorisé par la censure britannique, après, justement, celui plus bref dans Blow up) qui montre l’étreinte comme une sorte de combat, évoque elle aussi ce que sera la fameuse séquence avec la femme aux chats, qui en décuplera la violence.

L’audace est reconnue, le discours légitime. Il n’en reste pas moins que le film a bien vieilli, et que sa dynamique générale souffre d’essoufflements. La quasi-totalité de film semble être un alignement de sketches sans réelle unité, alignement de sévices et de brimades conduisant à la catharsis finale, version old school d’une autre palme d’or, Elephant de Gus Van Sant. Du point de vue esthétique, on a beaucoup de mal à comprendre les raisons de l’alternance entre le noir et blanc et la couleur, et tout cela semble un peu vain, sans réelle réflexion préalable. If… fait partie de ces films dans lesquels le discours et l’audace l’emportent sur la forme, et l’on aurait apprécié davantage de finesse dans cet succession de portraits plus ou moins caricaturaux. Certes, la jeunesse et sa perversité, entre rébellion et mal être, prend une certaine épaisseur dans quelques séquences. Mais l’ennui l’emporte le reste du temps, et le film a bien du mal à briller en dehors d’un contexte favorable à son plébiscite.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Green Room - 6/10

Déconvenues à Naziland

Alors que Blue Ruin avait su jouer avec les codes du film noir, Green Room change autant de couleur éponyme que d’univers : il sera ici question d’un slasher, genre formaté s’il en est.

Le principe est dans la continuité de l’opus précédent : s’approprier un univers et les attentes qu’il induit, et y faire son nid. Mais la grande différence est sans doute celle du sujet : si l’ambiance héroïque et mutique permettait de décaper quelques poncifs dans Blue Ruin, le survival de Green Room a lui-même déjà fait l’objet de tant de déclinaisons qu’il n’est pas évident de proposer quelque chose de véritablement novateur.

Après une splendide première image qui pourrait nous faire croire que la chambre verte sera celle de la végétation où s’est enlisée la nuit précédente un vanne de punks, le film semble mimer l’introduction de Massacre à la tronçonneuse : l’équipée branque sur la route, vers les bas-fonds d’une Amérique qui profite d’être à l’abri des regards pour s’adonner à ses pulsions les plus noires.

Sur le plan visuel, Jeremy Saulnier confirme une maitrise impressionnante : la majeure partie du film consiste à tirer parti de deux contraintes : l’unité étouffante du lieu, bunker dans lequel les victimes sont autant retranchées que prises en tenaille, et celle de temps qui permet à la nuit de devenir un véritable protagoniste. La photographie, teintée comme promis d’un vert assez cradingue, restitue parfaitement le huis clos et les cadrages jouent sur les opportunités en forme de coups de poker que représentes les méandres du labyrinthe de béton.

Le problème réside dans la façon dont la trame générale va agencer tout cet univers, qui semble d’avantage pertinent dans les plans fixes que les séquences qui consistent à s’en extraire. Répétitif, un peu abscons dans certaines coupures de rythme, le récit semble se questionner par moments sur la façon dont il doit s’y prendre pour atteindre les 90 minutes. La violence, souvent assez éprouvante, notamment dans la longueur accordée à certaines lacérations, n’atteint pas totalement son plus haut degré pour une raison assez simple : les personnages existent peu, et ne dépassent que rarement le statut de candidats à l’abattage, d’un côté comme de l’autre. Quelques tentatives de les voir s’adonner à une violence primale qu’ils refusaient dans un premier temps, notamment par le biais du maquillage, sont intéressantes, mais sans que l’essai soit transformé.

S’ajoutent à cette tiédeur quelques tentatives d’humour assez incongrues, notamment à travers le gimmick éculé du disque à emmener sur une île déserte ; Saulnier, dans son écriture, navigue un peu à vue, et son film suit de trop près la destinée de ses personnages : s’il a su avec pertinence et un sens visuel aigu les enfermer dans ce lieu, il a bien de la peine à en sortir.

Critiques similaires

| Film: Green Room Note: 6,5/10 Auteur: osorojo |

Film: Green Room Note: 7/10 Auteur: Jimmy Two Times |

Film: Green Room Note: 8/10 Auteur: Velvet |

Film: Green Room Note: 7,5/10 Auteur: Alegas |

Film: Green Room Note: 7,5/10 Auteur: Moviewar |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

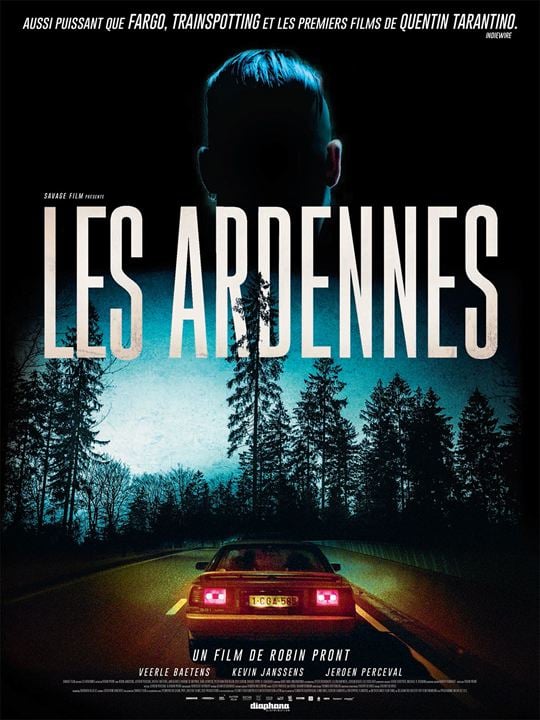

Ardennes (Les) - 7,5/10

Venaison funèbre.

Décidemment, les premiers films belges ont une puissance d’impact singulière : après le choc Bullhead il y a quelques années, Les Ardennes marque assurément la production cinématographique de 2016.

Adapté de la pièce de théâtre de Jeroen Perceval (qui joue ici le rôle de Dave), le récit exploite habilement le resserrement propre à la scène : un nombre réduit de personnage, une tension croissante et une unité de lieu éponyme sur toute la dernière partie, dans laquelle la forêt ténébreuse accueille avec une empathie noire un jeu de massacre désespéré.

Avant qu’on en arrive à de telles extrémités, il aura fallu passer par une situation plus étroite encore, celle d’un banal triangle amoureux : à sa sortie de prison, son frère cache à un homme rustre et inquiétant qu’il est le nouvel amant de son ex-compagne (Veerle Baetens, au visage fermé et dur, une nouvelle composition après son rôle plus contrasté dans Alabama Monroe). Dans ce drame intime initial, tout passe par le non-dit (« Il n’y a pas moyen de parler avec toi », finira par lui avouer son frère muselé face à tant de violence contenue) : le rêve secret des protagonistes, pour échapper au cercle tragique, n’est rien d’autre que celui de la banalité, d’un quotidien dans lequel on serait fier de s’être débarrassé des addictions, et surtout de la toxicité d’un frère dont le retour contamine brutalement tout ce qui pouvait s’être fragilement construit.

La fraternité comme un devoir, ou un poids immuable : telle est la dynamique perverse des échanges. Kenny, l’ex taulard qui a su se taire pour préserver son frère, a de prime abord tout du beauf à qui on excuserait sa primalité, notamment par le regard terrible que sa mère porte sur lui. Mais à mesure que le récit progresse, sa stature dominante entraine le petit groupe vers les abimes, et déplace l’empathie vers les taiseux et les menteurs.

L’écheveau tragique est inextricable : tirer sur un fil, c’est resserrer un autre nœud, et la mécanique implacable trouve son apogée dans une forêt où les troncs sont autant de barreaux à une issue condamnée d’avance.

Robin Pront sait jouer de la patience, du silence et des trognes patibulaires pour laisser se diffuser l’atmosphère poisseuse de son crépuscule. La photographie est superbe, et la musique, une électro poseuse poussée à fond dans les voitures de ces pauvres gars dénués de sourire, achève l’ambivalence : on se laisse porter tout en étant en permanence maintenus à distance.

Les dérapages eux-mêmes se font toujours dans une lenteur que la brume sylvestre vient savamment empeser : du personnage terrifiant de Stef, dépeceur des bois, à l’enlisement de la situation compliquée par l’irruption d’autruches (véridique), le récit pourrait paraître grotesque, mais tient en réalité toujours l’équilibre sur une ligne de crête maintenue par les personnages, et un twist, pour une fois, d’avantage émouvant qu’émoustillant.

La tragédie a ceci d’intemporel qu’elle peut se permettre de revisiter sans cesse les mêmes tensions : la fraternité, vectrice d’une solidarité qu’on ne doit pas questionner, n’a pas fini d’inspirer les conteurs de sombres histoires. La forêt des Ardennes en dispense une d’un éclat particulièrement fascinant.

Critiques similaires

| Film: Ardennes (Les) Note: 7/10 Auteur: osorojo |

Film: Ardennes (Les) Note: 7/10 Auteur: Alegas |

Film: Ardennes (Les) Note: 7/10 Auteur: Criminale |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Lauréat (Le) - 9/10

American duty

C’est sur un tapis roulant qu'apparaît le jeune premier Dustin Hoffman, une séquence inaugurale qui sera par ailleurs reprise par Quentin Tarantino dans Jackie Brown : avant de subir les félicitations contraignantes de toute la génération parentale, la jeunesse est déjà programmée. Dans ce monde moribond, tout semble prédéterminé : sa réussite, son emploi (le très ironique « Plastics ! »), et même sa sexualité que la cougar Mrs Robinson va prendre en charge, de gré ou de force. Cette inversion du motif de Lolita de Kubrick, sorti cinq ans plus tôt vaut génère une désillusion nouvelle : si l’on suivant la déchéance passionnelle de l’un pour la jeune nymphette, on assiste ici surtout à une aventure blasée et exclusivement physique.

Le lauréat est le film attendu sur la jeunesse. Avant lui, La Fureur de vivre avait certes ouvert la voie, mais resté engoncé dans un classicisme encore maladroit. Avec le film de Mike Nichols, le Nouvel Hollywood fait son entrée : cynisme du propos, audace des points de vue permettent d’opposer deux mondes. Si les aussi séminaux Bonnie & Clyde et Easy Rider jouent la carte de la sédition, c’était pour traiter d’un monde underground et représenter la violence à post code Hays ; ici, c’est la jeunesse bourgeoise qui fait sa révolution de velours (admirablement soulignée par la BO de Simon & Garfunkel), témoignant d’un étouffement que l’aquarium et le scaphandre métaphorisent à merveille.

Formellement, l’esthétique est au diapason de ces élans libertaires : montage en cuts ultrarapides, surcadrages, plans presque abstraits (le fameux point de vue sous la jambe de Mrs Robinson, le jeu sur les reflets des tables en verre, etc.) achèvent d’enfermer un personnage pour le moment dépourvu de toute individualité.

Le cadre wasp et ses codes est traité sous toutes ses coutures, et l’on montre avant tout sa capacité à générer des névroses. Dans ce portrait au vitriol que cherchera à faire perdurer Amercian Beauty quelques décennies plus tard, la comédie s’invite donc tout naturellement. Car le récit montre avant tout la façon dont un jeune se trompe dans son émancipation : les ballets dans l’hôtel, le fait de devoir changer de nom en disent long sur son incapacité à devenir lui-même. Les ellipses elles-mêmes ne disent pas autre chose : en quatre ans, Benjamin se contente d’être allongé sur des lits ou flottant sur une piscine : certes, il a quitté le fond du bassin, mais il reste toujours à la dérive.

Il fallait sans doute s’immerger dans ce cynisme pour que puisse surgir la véritable romance, qui se présente pourtant sous les feux de l’injonction : poussivement favorisé par ses parents, formellement proscrite par sa maitresse, Elaine est donc à fuir, avant qu’elle ne dévoile cet indicible charme qui permet enfin l’échappée du cadre.

L’émancipation se fait dès lors sur tous les fronts : l’amour s’affranchit des codes et permet une traversée du pays au pas de course, le sabotage d’une cérémonie et d’un sacrement, la dévoiement d’un crucifix au profit du close combat et le rejet de toute la tradition adulte.

De ce point de vue, Le Lauréat est une romcom fraiche, insolente et résolument moderne, un coup de pied inconscient dans un univers rigide qu’on laisse derrière soi, retranscrit à merveille dans l’ultime plan du film : les noces clandestines et publiques, iconoclastes et enfantines, de deux sourires hébétés et ravis à l’arrière d’un bus.

Critiques similaires

| Film: Lauréat (Le) Note: 7/10 Auteur: Dunandan |

Film: Lauréat (Le) Note: 7,5/10 Auteur: nicofromtheblock |

Film: Lauréat (Le) Note: 9/10 Auteur: Alegas |

Film: Lauréat (Le) Note: 8/10 Auteur: jean-michel |

Film: Lauréat (Le) Note: 7/10 Auteur: Milkshake |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

Belle réussite Les Ardennes, et nouvelle raison de se désoler de l'incapacité de notre ciné hexagonal de livrer ce type de bobines.

I'm the motherfucker who found this place!

-

Jimmy Two Times - Alien

- Messages: 6464

- Inscription: Ven 16 Juil 2010, 04:37

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

Dès que tu vois un film belge, tu t'emballes.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45086

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

Dès que je vois un film avec des bouseux, nuance

Parce que des films belges, j'ai du en voir 3/4 en 5 ans. Pas ma faute s'ils sont plus doués que nous en cinéma de genre.

Parce que des films belges, j'ai du en voir 3/4 en 5 ans. Pas ma faute s'ils sont plus doués que nous en cinéma de genre.

I'm the motherfucker who found this place!

-

Jimmy Two Times - Alien

- Messages: 6464

- Inscription: Ven 16 Juil 2010, 04:37

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com