[Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

Modérateur: Dunandan

Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

Super critique pour un super film

-

Criminale - Alien

- Messages: 6442

- Inscription: Lun 15 Fév 2010, 09:11

- Localisation: Bloc B3 Paname

Goodbye South, Goodbye - 8/10

Goodbye South Goodbye de Hou Hsiao Hsien (1997) - 8/10

Le titre est sans équivoque. C’est la juste expression d’une envie d’ailleurs, une émancipation qui se heurte au passé. Goodbye South, Goodbye souffle le chaud et le froid, s’inscrit dans un nouveau commencement, dans la promesse de mouvement qui puise sa candeur par la possibilité d’une libération douce. Cette suggestion temporelle et spatiale palpite dans presque chaque scène du film de Hou Hsiao-Hsien. De ce film naît un choc frontal, mais parfaitement harmonieux dans ses pérégrinations, celui du film social, aux attributs presque documentaires, et le film de genre, le film de gangsters où les coups de feu n’existent pas. Un film qui présente des petites frappes affublées de chemises hawaïennes que sont Kao et Biam (et sa copine Patachou), des bons à rien qui décident de se remplir les poches par des jeux illégaux ou des affaires immobilières en trompe l’œil. Pour combler un vide, dessiner un avenir plus chantant.

Hou Hsiao Hsien instaure un style sobre, d’un calme olympien dans l’enchevêtrement de ses plans, dans la symbiose de sa mise en scène et sa mise en recul affective. Le cinéaste obtient cette retenue par l’interstice d’un filtre de couleur, d’une caméra qui divague et parcoure les routes avec fluidité. Une mise en perspective visuelle qui insère les protagonistes dans un environnement distinct. Environnement qui suit et jalonne les émotions, les envies et la mélancolie de personnages voulant chasser l’échec et sauter dans le train de la réussite quitte à se brûler les ailes.

Goodbye South Goodbye est sujet à la volonté de se désolidariser d’une vie, d’avancer coûte que coûte et Hou Hsiao Hsien déplore le décès de la notion de communauté et ses traditions imparfaites voire illogiques. Le simple récit d’hommes et femmes, qui partent en croisade dans un nouveau monde, qui veulent juste le plaisir de l’argent, par opportunisme, plaisir puéril ou par la motivation d’une fierté familiale, celle de mériter le respect de son père. Scène après scène, bavardage après bavardage, les échos des émotions se font plus intenses, et le miroitement de la grandeur s’achemine sur une pente descendante. Goodbye South Goodbye regarde la transmission des humeurs, décèle une stagnation moribonde dans la juxtaposition des histoires de ces vauriens.

Comme souvent chez Hsiao Hsien, le regard se veut détaché voire inflexible. Tout sentiment passe par une pudeur sous-jacente, qui rend l’œuvre touchante par bien des égards. Comme durant ce moment de faiblesses, ces larmes, cette simple scène où Kao se vide le bide après une soirée bien arrosée et une cuite comme remède à ses démons. Cette séquence est d’autant plus belle qu’elle tranche avec le personnage et ce qu’en fait le film. A l’image de ses premières minutes quand nous le voyons, placide, fascinant et mystérieux avec ses lunettes noires, portable à l'oreille pendant que derrière lui s’amusent bêtement Biam et Patachou, et leurs allures de jeunes adolescents immatures (faire pipi sans fermer la porte). Mais de cette immaturité, quelque chose de plus féroce, aussi imbécile que profond, pousse dans l’esprit de ses gamins notamment lorsque Patachou tente une nouvelle fois de se suicider à cause de dettes faramineuses.

Sur bien des points, Kao lutte pour garder l’avenir de ses trois bandits de pacotilles à flot grâce à quelques coups, des escroqueries impliquant la vente de porcs au gouvernement. Mais son rêve à lui est touchant dans sa modestie : ouvrir un restaurant-club de Shanghai. A travers ce personnage, Hsiao Hsien décompose alors un homme aux aspirations modestes mais tellement universelles, qui par ailleurs, se lient à une peur de l’inconnu. Sa petite amie rêve d’Amérique mais lui ne parle pas un traître mot d’anglais. Kao est un protagoniste conscient de soi et de sa condition d’animal coincé dans une cage.

Mais ce qui fait aussi la beauté de Goodbye South Goodbye, c’est sa plastique, entre génie visuelle et humilité stylistique. Il articule sa respiration entre immobilisme et mouvement. Une grande partie du film est consacrée au temps mort. Et sa ventilation se veut symétrique : entre moment scénaristique et apaisement des moyens de locomotion sous fond musique électro. Les plans intérieurs statiques sont interrompus par des sublimes travellings en plein air. Nous observons les rituels et les habitudes de ce de ce petit monde presque pathétique aux jeux de cartes illicites, et bavardages claironnés à la table d’un dîner. Il y a des plans de balades en voiture à travers les rues bondées de la ville comme idylles sur les routes de campagne luxuriante, ou les trains qui serpentent les montagnes.

Ces moments sont toujours magnifiques, gracieux. Le paroxysme de cet évanouissement par l’évasion est cette balade à moto dans la campagne, aussi inerte qu’émouvante dans son contentement et sa mélancolie. Mais le plus fort dans cette instance, c’est la faculté de Hsiao Hsien à faire basculer le poids de son film, de passer d’une atmosphère légère à une tension froide et nerveuse. La fin du film est extraordinaire par son découpage lancinant et sa tonalité expectative et arbitraire. Avec Goodbye South Goodbye, le cinéaste crée une orchestration plus monolithique que film de gangsters traditionnel et évoque avec brio l'isolement d'une génération désespérément coupée de son passé et incapable dans son futur.

Hou Hsiao Hsien instaure un style sobre, d’un calme olympien dans l’enchevêtrement de ses plans, dans la symbiose de sa mise en scène et sa mise en recul affective. Le cinéaste obtient cette retenue par l’interstice d’un filtre de couleur, d’une caméra qui divague et parcoure les routes avec fluidité. Une mise en perspective visuelle qui insère les protagonistes dans un environnement distinct. Environnement qui suit et jalonne les émotions, les envies et la mélancolie de personnages voulant chasser l’échec et sauter dans le train de la réussite quitte à se brûler les ailes.

Goodbye South Goodbye est sujet à la volonté de se désolidariser d’une vie, d’avancer coûte que coûte et Hou Hsiao Hsien déplore le décès de la notion de communauté et ses traditions imparfaites voire illogiques. Le simple récit d’hommes et femmes, qui partent en croisade dans un nouveau monde, qui veulent juste le plaisir de l’argent, par opportunisme, plaisir puéril ou par la motivation d’une fierté familiale, celle de mériter le respect de son père. Scène après scène, bavardage après bavardage, les échos des émotions se font plus intenses, et le miroitement de la grandeur s’achemine sur une pente descendante. Goodbye South Goodbye regarde la transmission des humeurs, décèle une stagnation moribonde dans la juxtaposition des histoires de ces vauriens.

Comme souvent chez Hsiao Hsien, le regard se veut détaché voire inflexible. Tout sentiment passe par une pudeur sous-jacente, qui rend l’œuvre touchante par bien des égards. Comme durant ce moment de faiblesses, ces larmes, cette simple scène où Kao se vide le bide après une soirée bien arrosée et une cuite comme remède à ses démons. Cette séquence est d’autant plus belle qu’elle tranche avec le personnage et ce qu’en fait le film. A l’image de ses premières minutes quand nous le voyons, placide, fascinant et mystérieux avec ses lunettes noires, portable à l'oreille pendant que derrière lui s’amusent bêtement Biam et Patachou, et leurs allures de jeunes adolescents immatures (faire pipi sans fermer la porte). Mais de cette immaturité, quelque chose de plus féroce, aussi imbécile que profond, pousse dans l’esprit de ses gamins notamment lorsque Patachou tente une nouvelle fois de se suicider à cause de dettes faramineuses.

Sur bien des points, Kao lutte pour garder l’avenir de ses trois bandits de pacotilles à flot grâce à quelques coups, des escroqueries impliquant la vente de porcs au gouvernement. Mais son rêve à lui est touchant dans sa modestie : ouvrir un restaurant-club de Shanghai. A travers ce personnage, Hsiao Hsien décompose alors un homme aux aspirations modestes mais tellement universelles, qui par ailleurs, se lient à une peur de l’inconnu. Sa petite amie rêve d’Amérique mais lui ne parle pas un traître mot d’anglais. Kao est un protagoniste conscient de soi et de sa condition d’animal coincé dans une cage.

Mais ce qui fait aussi la beauté de Goodbye South Goodbye, c’est sa plastique, entre génie visuelle et humilité stylistique. Il articule sa respiration entre immobilisme et mouvement. Une grande partie du film est consacrée au temps mort. Et sa ventilation se veut symétrique : entre moment scénaristique et apaisement des moyens de locomotion sous fond musique électro. Les plans intérieurs statiques sont interrompus par des sublimes travellings en plein air. Nous observons les rituels et les habitudes de ce de ce petit monde presque pathétique aux jeux de cartes illicites, et bavardages claironnés à la table d’un dîner. Il y a des plans de balades en voiture à travers les rues bondées de la ville comme idylles sur les routes de campagne luxuriante, ou les trains qui serpentent les montagnes.

Ces moments sont toujours magnifiques, gracieux. Le paroxysme de cet évanouissement par l’évasion est cette balade à moto dans la campagne, aussi inerte qu’émouvante dans son contentement et sa mélancolie. Mais le plus fort dans cette instance, c’est la faculté de Hsiao Hsien à faire basculer le poids de son film, de passer d’une atmosphère légère à une tension froide et nerveuse. La fin du film est extraordinaire par son découpage lancinant et sa tonalité expectative et arbitraire. Avec Goodbye South Goodbye, le cinéaste crée une orchestration plus monolithique que film de gangsters traditionnel et évoque avec brio l'isolement d'une génération désespérément coupée de son passé et incapable dans son futur.

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Three Times - 8/10

Three Times de Hou Hsiao Hsien (2005) - 8/10

Mais avec Three Times, Hou Hsiao Hsien et son style vaporeux et léthargique, agrippe son concept pour l’élever. C’est presque une œuvre dite historique, mais qui immerge par le petit bout de la lorgnette : celui de de la population et son pouls, celui d’une chanteuse épileptique, d’un photographe, d’une courtisane, d’un militaire. Un petit bout de tout et un bout de rien, le grain de sel d’une société, son opacité et sa transparence. Que cela soit le désir d’amour, de liberté ou de reconquête d’une jeunesse enfermée dans sa torpeur maladive. Et rien que pour cela, Three Times est beau. Magnifique même. Surtout avec cette idée de reconduire les deux mêmes acteurs pour jouer les trois couples (Shu Qi et Chang Chen).

Cette beauté à deux visages qui se contemplent dans leurs réincarnations, qui se diluent par les cicatrices et les rides perpétrées par les années, qui prennent leur temps à dévoiler tous leurs mystères. Chacune des trois périodes contient sa propre architecture, ses codifications intrinsèques et portent toutes un regard différent sur la physiologie de l’amour, son impact émotionnel, son rapport charnel à la sexualité. Comme cette dernière partie, qui se veut moins pudique dans ses intentions, plus explicite, plus libre dans la libéralisation des mouvements des corps.

Comme si le monde actuel se voulait moins articulé autour des sentiments mais plus obnubilé autour de l’expression des corps et de leurs pulsions. Dans sa description des époques, Hou Hsiao Hsien ne se fait jamais moralisateur dans son discours sur les changements du passé au présent, mais prend du recul pour classifier, décortiquer les modes de vies sans s’enfermer sur des dissertations sur l’héritage et la transmission.

Les ramifications peuvent être diverses dans les obstacles narratifs qui occupent les différents arcs : l’obligation militaire et sa distance, le combat politique pour la liberté ou l’incandescence d’un vague à l’âme d’un monde moderne bétonné. Dans sa conception, dans sa faculté à se jouer des époques, tout en étant extrêmement précis dans la captation de son microcosme périodique, Three Times se rapproche d’un film somme tel que 2046. Il a un peu de Wong Kar Wai version In the Mood for Love dans Three Times, notamment dans les deux premières parties, par l’aspect très évasif et stylisé des sentiments amoureux qui oscillent entre pudeur, désir enfoui et indifférence coupable, comparé à l'aliénation cyberpunk et technoïde de la dernière partie qui se rapproche plus du travail du réalisateur période Millennium Mambo avec cette jeunesse qui marche sur un fil dans des métropoles contemporaines désincarnées.

Le premier acte, les personnages flirtent mais sont incapables de consommer leurs affections ; le second acte, brillamment fait comme un film muet, les deux protagonistes sont séparés par des codes de la propriété et par l’ombre sombre de la prostitution. La troisième partie, incroyable de chaos, ambigu dans son nihilisme adolescent où la jeunesse s’enivre de connexions cellulaires tout annihilant toute barrière, faite de rupture. Dès le début, Hou Hsiao Hsien joue avec les contrastes et magnifie sa vision du monde par la méticulosité de son cadre, son adoration pour l’ordinaire et le quotidien, la luminosité de son décor (lumière naturelle ou néon incandescent), la phosphorescence des corps et surtout par sa bande son où chaque époque, chaque souvenir est rattaché à une chanson particulière. Et oui, Three Times est un petit miracle de cinéma.

Cette beauté à deux visages qui se contemplent dans leurs réincarnations, qui se diluent par les cicatrices et les rides perpétrées par les années, qui prennent leur temps à dévoiler tous leurs mystères. Chacune des trois périodes contient sa propre architecture, ses codifications intrinsèques et portent toutes un regard différent sur la physiologie de l’amour, son impact émotionnel, son rapport charnel à la sexualité. Comme cette dernière partie, qui se veut moins pudique dans ses intentions, plus explicite, plus libre dans la libéralisation des mouvements des corps.

Comme si le monde actuel se voulait moins articulé autour des sentiments mais plus obnubilé autour de l’expression des corps et de leurs pulsions. Dans sa description des époques, Hou Hsiao Hsien ne se fait jamais moralisateur dans son discours sur les changements du passé au présent, mais prend du recul pour classifier, décortiquer les modes de vies sans s’enfermer sur des dissertations sur l’héritage et la transmission.

Les ramifications peuvent être diverses dans les obstacles narratifs qui occupent les différents arcs : l’obligation militaire et sa distance, le combat politique pour la liberté ou l’incandescence d’un vague à l’âme d’un monde moderne bétonné. Dans sa conception, dans sa faculté à se jouer des époques, tout en étant extrêmement précis dans la captation de son microcosme périodique, Three Times se rapproche d’un film somme tel que 2046. Il a un peu de Wong Kar Wai version In the Mood for Love dans Three Times, notamment dans les deux premières parties, par l’aspect très évasif et stylisé des sentiments amoureux qui oscillent entre pudeur, désir enfoui et indifférence coupable, comparé à l'aliénation cyberpunk et technoïde de la dernière partie qui se rapproche plus du travail du réalisateur période Millennium Mambo avec cette jeunesse qui marche sur un fil dans des métropoles contemporaines désincarnées.

Le premier acte, les personnages flirtent mais sont incapables de consommer leurs affections ; le second acte, brillamment fait comme un film muet, les deux protagonistes sont séparés par des codes de la propriété et par l’ombre sombre de la prostitution. La troisième partie, incroyable de chaos, ambigu dans son nihilisme adolescent où la jeunesse s’enivre de connexions cellulaires tout annihilant toute barrière, faite de rupture. Dès le début, Hou Hsiao Hsien joue avec les contrastes et magnifie sa vision du monde par la méticulosité de son cadre, son adoration pour l’ordinaire et le quotidien, la luminosité de son décor (lumière naturelle ou néon incandescent), la phosphorescence des corps et surtout par sa bande son où chaque époque, chaque souvenir est rattaché à une chanson particulière. Et oui, Three Times est un petit miracle de cinéma.

Critiques similaires

| Film: Three times Note: 5,5/10 Auteur: Mark Chopper |

Film: Three times Note: 2/10 Auteur: dagokhiouma |

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Green Room - 8/10

Green Room de Jeremy Saulnier (2016) - 8/10

_POSTER.jpg)

Comme pour son premier film, le nouvel essai de Jeremy Saulnier contient un code de couleur bien à lui. Mais que cela soit Green Room ou Blue Ruin, le rouge est prépondérant. C'est la couleur du sang qui gicle sous les bruits du larsen. De ce fait, rien ne nous sera épargné : cassage de bras, gorge déchiquetée, explosion de tête, coups de machettes, entailles de bras et bien d’autres réjouissances. Vous l’aurez compris, Green Room ne fera pas dans la dentelle. Et putain, ça fait du bien. Dans un style sec tout en muscle, Green Room va tout droit, et ne s’embarrasse pas de superflus qui ralentiraient le rythme d’un film court et incroyablement efficace. Le lieu est presque insolite, celui des intenses « mosh pits » de concerts punks dans une petite salle confinée au fin fond de la cambrousse. Sauf qu’après un concert rudement bien mené, le guitariste d’un tout petit groupe de punk est témoin d’un meurtre.

Et malheureusement, être le témoin d’un crime n’est pas la meilleure idée qui soit. A partir de ce statut de témoin, tout le groupe va devenir les proies d’une bande de nazis qui veulent nettoyer la scène de crime de toute sa mémoire. Green Room prend alors la configuration souvent utilisé des personnes emprisonnées après avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. C'est à ce moment précis que Jeremy Saulnier déploie son artisanat agressif et intense, agence petit à petit son scénario étroit et strident, sa mise en scène électrique doté d’un montage fulgurant dans sa capacité à créer et épingler un espace pour échelonner un huis clos suffocant et une boucherie visuelle plus horrifique que gore.

C’est donc dans cette expectative que Green Room devient un cadeau rare, bien badass, méchant, fait par un véritable artiste, un cinéaste avec un œil avisé et une vraie compréhension des personnes et des lieux qu'il éclabousse de sa violence. Green Room est le récit de l’escapade sanglante d’un groupe de punk hardcore pris dans l’impasse face à une bande de nazillons. Dans sa première approche et sans être un film militant, Green Room contient sa part de politique, respire cet air de misère un peu crade, cette Amérique blanche qui se dissout dans ses idéologies et qui s’expriment à travers la musique punk.

Ce n’est pas pour rien que le petit groupe en question reprend l’une des chansons des Dead Kennedys « Nazi Punks, Fuck Off !! » face à un public de skinheads qui leur crache dessus, comme si le réalisateur voulait rendre hommage à une musique, prendre position à travers son cinéma et illuminé un genre hardcore subversif plus séduisant que les clichés racistes qui l’entoure. Rien que pour ce moment d'énergie communicative, ça fait du bien de voir un film qui parle de Poison Idea, Minor Threat, Fugazi et les autres. Mais sans équivoque, cet instant reste juste un épiphénomène par rapport à ce qu’est le film dans son entièreté: un film parfaitement exécuté. Dans sa conception claustrophobe et dans l’évacuation de sa tension palpable, Green Room place son architecture dans son épicentre entre les coulisses crades, la salle de concert miséreuse et un parking boueux mises en perspective grâce à un travail bluffant sur la photographie et sa luminosité verdâtre.

Même si Green Room contient une petite touche d’ironie cynique, avec un appui nihiliste sur la bestialité des humains et l’humanité des animaux, Green Room ressemble étrangement à It Follows, non pas dans ses similitudes, mais plutôt dans son sérieux, par l’humilité de son regard cinématographique dont le cinéma de genre ressort grandit tout en gardant son sérieux et sa sincérité sans tomber dans les travers potaches et lourdingues de grosses machines à la Kingsman ou Deadpool. Lorsque que le groupe se barricade dans les coulisses de la salle pour sauver sa peau, eux et la jeune Amber vont tout faire pour s’échapper face aux « lacets rouges » et leur chef Darcy, un trafiquant de drogue nazi impitoyable qui veut résoudre rapidement l’affaire pour couvrir la scène et éliminer tous les témoins du crime.

D’ailleurs, Amber et sa beauté bizarroïde font d’elle l’ovni du film dont l’ossature de son personnage la place au côté des autres figures féminines cinématographiques excentriques de ces dernières années. Esprit solidaire, composition avec les lieux, retournement de situation, connexion avec tout l’attirail à portée de main façon film sud-coréen sanguinolent, peur de la mort, tout est fait pour que le film ne se répète jamais et ne perde pas sa froideur réaliste. Green Room prend son temps pour mettre en place son échiquier, avec un début de film introspectif sur la vie du groupe et son quotidien (la route, beuverie, passion pour la musique, interview) mais dès lors que le contexte se met en place, un survival à la teinte de slasher déroule sa maîtrise devant nos yeux. La poudre, le sang vont peindre le film de tout son long.

Alors que Green Room aurait pu être un simple film de teenagers idiots, avec ses plastiques tape à l’œil, aux mises à mort brutales et inoffensives, c’est l’intelligence du film dans sa structure aussi droite que semée d’embuches et l’investissement et la caractérisation immédiate de ses personnages qui fait toute la différence entre Green Room et les autres. Les Skinheads vont user de tous les stratagèmes pour traquer leurs proies dans l'obscurité du club et la bataille va faire rage : machette contre fusils à pompe, cutter face à des chiens enragés. Certes il n'y a rien de vraiment nouveau avec ce simple exercice de style et on pourra regretter que le film soit un peu trop propre dans sa générosité mais Jeremy Saulnier s’avère être un virtuose du genre.

Et malheureusement, être le témoin d’un crime n’est pas la meilleure idée qui soit. A partir de ce statut de témoin, tout le groupe va devenir les proies d’une bande de nazis qui veulent nettoyer la scène de crime de toute sa mémoire. Green Room prend alors la configuration souvent utilisé des personnes emprisonnées après avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. C'est à ce moment précis que Jeremy Saulnier déploie son artisanat agressif et intense, agence petit à petit son scénario étroit et strident, sa mise en scène électrique doté d’un montage fulgurant dans sa capacité à créer et épingler un espace pour échelonner un huis clos suffocant et une boucherie visuelle plus horrifique que gore.

C’est donc dans cette expectative que Green Room devient un cadeau rare, bien badass, méchant, fait par un véritable artiste, un cinéaste avec un œil avisé et une vraie compréhension des personnes et des lieux qu'il éclabousse de sa violence. Green Room est le récit de l’escapade sanglante d’un groupe de punk hardcore pris dans l’impasse face à une bande de nazillons. Dans sa première approche et sans être un film militant, Green Room contient sa part de politique, respire cet air de misère un peu crade, cette Amérique blanche qui se dissout dans ses idéologies et qui s’expriment à travers la musique punk.

Ce n’est pas pour rien que le petit groupe en question reprend l’une des chansons des Dead Kennedys « Nazi Punks, Fuck Off !! » face à un public de skinheads qui leur crache dessus, comme si le réalisateur voulait rendre hommage à une musique, prendre position à travers son cinéma et illuminé un genre hardcore subversif plus séduisant que les clichés racistes qui l’entoure. Rien que pour ce moment d'énergie communicative, ça fait du bien de voir un film qui parle de Poison Idea, Minor Threat, Fugazi et les autres. Mais sans équivoque, cet instant reste juste un épiphénomène par rapport à ce qu’est le film dans son entièreté: un film parfaitement exécuté. Dans sa conception claustrophobe et dans l’évacuation de sa tension palpable, Green Room place son architecture dans son épicentre entre les coulisses crades, la salle de concert miséreuse et un parking boueux mises en perspective grâce à un travail bluffant sur la photographie et sa luminosité verdâtre.

Même si Green Room contient une petite touche d’ironie cynique, avec un appui nihiliste sur la bestialité des humains et l’humanité des animaux, Green Room ressemble étrangement à It Follows, non pas dans ses similitudes, mais plutôt dans son sérieux, par l’humilité de son regard cinématographique dont le cinéma de genre ressort grandit tout en gardant son sérieux et sa sincérité sans tomber dans les travers potaches et lourdingues de grosses machines à la Kingsman ou Deadpool. Lorsque que le groupe se barricade dans les coulisses de la salle pour sauver sa peau, eux et la jeune Amber vont tout faire pour s’échapper face aux « lacets rouges » et leur chef Darcy, un trafiquant de drogue nazi impitoyable qui veut résoudre rapidement l’affaire pour couvrir la scène et éliminer tous les témoins du crime.

D’ailleurs, Amber et sa beauté bizarroïde font d’elle l’ovni du film dont l’ossature de son personnage la place au côté des autres figures féminines cinématographiques excentriques de ces dernières années. Esprit solidaire, composition avec les lieux, retournement de situation, connexion avec tout l’attirail à portée de main façon film sud-coréen sanguinolent, peur de la mort, tout est fait pour que le film ne se répète jamais et ne perde pas sa froideur réaliste. Green Room prend son temps pour mettre en place son échiquier, avec un début de film introspectif sur la vie du groupe et son quotidien (la route, beuverie, passion pour la musique, interview) mais dès lors que le contexte se met en place, un survival à la teinte de slasher déroule sa maîtrise devant nos yeux. La poudre, le sang vont peindre le film de tout son long.

Alors que Green Room aurait pu être un simple film de teenagers idiots, avec ses plastiques tape à l’œil, aux mises à mort brutales et inoffensives, c’est l’intelligence du film dans sa structure aussi droite que semée d’embuches et l’investissement et la caractérisation immédiate de ses personnages qui fait toute la différence entre Green Room et les autres. Les Skinheads vont user de tous les stratagèmes pour traquer leurs proies dans l'obscurité du club et la bataille va faire rage : machette contre fusils à pompe, cutter face à des chiens enragés. Certes il n'y a rien de vraiment nouveau avec ce simple exercice de style et on pourra regretter que le film soit un peu trop propre dans sa générosité mais Jeremy Saulnier s’avère être un virtuose du genre.

Critiques similaires

| Film: Green Room Note: 7,5/10 Auteur: Alegas |

Film: Green Room Note: 7/10 Auteur: Jimmy Two Times |

Film: Green Room Note: 6,5/10 Auteur: Dunandan |

Film: Green Room Note: 7,5/10 Auteur: Moviewar |

Film: Green Room Note: 6/10 Auteur: Nulladies |

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Blue Ruin - 8/10

Blue Ruin de Jeremy Saulnier (2014) - 8/10

Portrait incisif sur la perdition d’une vie et d’une Nation, Blue Ruin cloisonne son drame familial par les codes du cinéma de genre et affiche avec rudesse, la description d’une tristesse silencieuse et latente. Ce revenge movie est la simple retranscription d’un homme qui a vu sa vie basculer et qui observe vainement son destin qui ne cesse de s’effondrer. Dès le début, le doute pivote autour du personnage de Dwight. Vagabond, barbe hirsute, clochard, vivant dans sa bagnole, il n’a rien. La police vient le chercher. Est-il coupable d’un fait ? Ce n’est pas de l’ordre du jour. L’officier l’amène au commissariat pour lui signifier simplement que le meurtrier de ses parents est libéré. Le bourreau de sa famille sort donc de prison.

Le choc est rude mais il renferme son ressenti comme si de rien n’était. A partir de cette révélation le tissu narratif se révèle à nous et on comprend rapidement le désarroi dans lequel Dwight s’est enfoncé. L’enjeu qui va suivre est d’une logique implacable : sa vengeance. Et c’est à travers ce brusque changement de situation et de point de vue que Blue Ruin démarre, hausse sa tension pour imprimer sa froideur durablement sur la rétine.

Dans sa réécriture presque documentariste d’une Amérique profonde qui marche sur un fil, colt à la main et les yeux rivés sur une cible, Blue Ruin se rapproche d’un Shotgun Stories de Jeff Nichols, tant par son cadre naturaliste que dans son sens du souffle « western ». Acéré et souvent muet, Blue Ruin parle peu et s’avère carré dans son progression avec un premier tiers qui s’attarde sur la préparation minutieuse de la vengeance de Dwight. Par un ressort primitif, il rassemble tout ce qui lui reste d’énergie, de peur pour venger son passé. Que cela soit dans sa progression et dans son financement Blue Ruin s’éloigne des films bâtards hollywoodiens sur la soif de vengeance, et tire sa force de son récit subtil aux détails impressionnants (détonations de coups de feu, violence pragmatique, coups de canifs qui tâchent) sans jamais idéaliser son protagoniste.

C’est même le contraire même car Dwight est un type lambda et tuer un homme va se révéler extrêmement difficile tant dans l’exécution que dans le courage qui va l’amener à sauter le pas. Alors que cette première partie de film se veut haletante et assez trépidante dans son suspense et dans son indécision, Jeremy Saulnier se fait plus lent après l’acte sanguinaire, moins agressif et surtout, plus introspectif dans sa deuxième partie qui se veut être un road movie allant de cabane en cabane où la dissimulation précédera l’ultime affrontement mortel.

Blue Ruin devient plus grand dans son ensemble, sort de sa cabale vengeresse dont les répercussions seront incontrôlables pour dessiner les traits, les fêlures d’une Nation Américaine dont la torpeur et la création s’effondrent dans ses fondations et qui devient le constat d’échec d’une société qui a effacé l’altruisme de ses amendements. Et c’est donc devant nos yeux que s’inscrit une fine peinture de la loi du Talion entreposée par la fascination des américains, de ce monde de monstres, de freaks patibulaires envers les armes. Et à ce petit jeu-là, le réalisateur montre une maitrise prenante dans ses multiples permutations de tonalités aussi drôles que dramatiques, et dissimule un nivellement des valeurs où la victime devient coupable.

Car Jeremy Saulnier ne fait pas de Dwight un martyr ou un ange déchu mais le dessine comme un homme simple qui amène autant l'empathie que la colère, qui prend des choix et qui doit en assumer les conséquences. Dans ce rôle, Macon Blair impose une présence incroyable avec son visage de chiens galeux et son regard désabusé. D’autres chemins de croix se présentent aux personnages mais la spirale de violence ne peut s’effacer et en devient irrévocable. Jeremy Saulnier se veut proche des Coen dans cette façon d’iconiser un loser engourdi. L’un des moments forts du film est cette rencontre avec sa sœur (qui a réussi à construire sa vie) et l’incommunicabilité entre les deux car Dwight a vécu trop de malheurs pour exprimer sa rancœur. Mais c’était déjà trop tard. On a tous le choix mais parfois, le choix nous rattrape.

Le choc est rude mais il renferme son ressenti comme si de rien n’était. A partir de cette révélation le tissu narratif se révèle à nous et on comprend rapidement le désarroi dans lequel Dwight s’est enfoncé. L’enjeu qui va suivre est d’une logique implacable : sa vengeance. Et c’est à travers ce brusque changement de situation et de point de vue que Blue Ruin démarre, hausse sa tension pour imprimer sa froideur durablement sur la rétine.

Dans sa réécriture presque documentariste d’une Amérique profonde qui marche sur un fil, colt à la main et les yeux rivés sur une cible, Blue Ruin se rapproche d’un Shotgun Stories de Jeff Nichols, tant par son cadre naturaliste que dans son sens du souffle « western ». Acéré et souvent muet, Blue Ruin parle peu et s’avère carré dans son progression avec un premier tiers qui s’attarde sur la préparation minutieuse de la vengeance de Dwight. Par un ressort primitif, il rassemble tout ce qui lui reste d’énergie, de peur pour venger son passé. Que cela soit dans sa progression et dans son financement Blue Ruin s’éloigne des films bâtards hollywoodiens sur la soif de vengeance, et tire sa force de son récit subtil aux détails impressionnants (détonations de coups de feu, violence pragmatique, coups de canifs qui tâchent) sans jamais idéaliser son protagoniste.

C’est même le contraire même car Dwight est un type lambda et tuer un homme va se révéler extrêmement difficile tant dans l’exécution que dans le courage qui va l’amener à sauter le pas. Alors que cette première partie de film se veut haletante et assez trépidante dans son suspense et dans son indécision, Jeremy Saulnier se fait plus lent après l’acte sanguinaire, moins agressif et surtout, plus introspectif dans sa deuxième partie qui se veut être un road movie allant de cabane en cabane où la dissimulation précédera l’ultime affrontement mortel.

Blue Ruin devient plus grand dans son ensemble, sort de sa cabale vengeresse dont les répercussions seront incontrôlables pour dessiner les traits, les fêlures d’une Nation Américaine dont la torpeur et la création s’effondrent dans ses fondations et qui devient le constat d’échec d’une société qui a effacé l’altruisme de ses amendements. Et c’est donc devant nos yeux que s’inscrit une fine peinture de la loi du Talion entreposée par la fascination des américains, de ce monde de monstres, de freaks patibulaires envers les armes. Et à ce petit jeu-là, le réalisateur montre une maitrise prenante dans ses multiples permutations de tonalités aussi drôles que dramatiques, et dissimule un nivellement des valeurs où la victime devient coupable.

Car Jeremy Saulnier ne fait pas de Dwight un martyr ou un ange déchu mais le dessine comme un homme simple qui amène autant l'empathie que la colère, qui prend des choix et qui doit en assumer les conséquences. Dans ce rôle, Macon Blair impose une présence incroyable avec son visage de chiens galeux et son regard désabusé. D’autres chemins de croix se présentent aux personnages mais la spirale de violence ne peut s’effacer et en devient irrévocable. Jeremy Saulnier se veut proche des Coen dans cette façon d’iconiser un loser engourdi. L’un des moments forts du film est cette rencontre avec sa sœur (qui a réussi à construire sa vie) et l’incommunicabilité entre les deux car Dwight a vécu trop de malheurs pour exprimer sa rancœur. Mais c’était déjà trop tard. On a tous le choix mais parfois, le choix nous rattrape.

Critiques similaires

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Suspiria - 8/10

Suspiria de Dario Argento (1977) - 8/10

Dans un jargon cinématographique éclatant de couleurs criardes, Suspiria épouse les formes du monde réel avec celles de l’univers du cauchemar. Car dans ce kaléidoscope opératique à l’atmosphère oppressante, Dario Argento crée un monde parallèle des plus intrigants. Suspiria se construit comme une sorte de film gothique moderne. Que cela soit par un expressionnisme dynamique et pictural, une architecture imposante et des décors aussi labyrinthiques que fantastiques, Suspiria détonne par son intransigeance visuelle assez époustouflante (ce plan sublime sur cette femme dans les bois sous la foudre) dans un monde où la tempête de pluie éclate pour couvrir le bruit des cris et où les surfaces reluisantes d’une Académie de danse sont tapissées d’asticots ragoutants. Dès les premières minutes, l’esthétique baroque du film impose sa puissance iconique sous une pluie diluvienne pendant que Suzy prend le chemin de l’école alors qu’un meurtre se précise dans le même temps.

Suspiria nous immisce auprès de cette danseuse américaine qui vient continuer ses études dans une Académie de ballet à Fribourg. Sauf que les morts et les perturbations autour de cette mystérieuse école commencent à éclore aux grands jours. Dans un style bien particulier, aussi grandiloquent qu’ingénu, Suspiria n’est pas un film de danse, mais bel et bien un conte de fées horrifique qui malaxe progressivement les clichés du genre pour faire ressortir l’essence même de son propos dans ce chaos entre le beau et le laid qui abrite un mal surnaturel sans visage.

Car Suspiria se joue des antagonismes avec ce monde adolescent presque enfantin (impression d’autant plus forte à la vue de la douce naïveté des dialogues) qui se confronte à la froideur et la rigidité rance d’un monde adulte pervers et guindé. De cette opposition non manichéenne mais accentuée par cette exagération visuelle et narrative, c’est tout le grain de sel de Suspiria qui s’orchestre avec maestria. Une manipulation encore plus impressionnante de la mise en scène se trouve dans les poignées de porte du film, dans leurs positions plus élevées qu’à l’accoutumée, qui soulignent la jeunesse et la stature des jeunes femmes par rapport à leur maison de poupée grotesquement impérieuse.

Outre le cadrage et l’intelligence des plans, c’est dans son montage et sa composition structurale que Suspiria devient une œuvre singulière, conte d’épouvante à la richesse indéfinie. Par l’ambivalence de cet effet claustrophobe, le montage agence une œuvre faite d’ellipse spatiale créant une trouble encore plus anxiogène et obscur : comme durant ce premier meurtre qui voit la victime passer d’un endroit à un autre sans que l’on sache où on se trouve réellement (passant d’une fenêtre à une salle inconnue). Et c’est de cette magie de la mise en perspective du cauchemar que Dario Argento tisse sa toile de sang les yeux de cette antichambre où se rassemble toutes les peurs.

Et par conséquent le film se joue de cette ferveur pour en tirer un sadisme, une joie presque maladive dans les meurtres, encore plus effroyable dans son exécution comme lors ce meurtre dans un piège des barbelés où une femme se démène pour se sortir de cette fosse de fil de fer. Alors que d’un point de vue narratif, l’intrigue se révèle assez réduite dans son champ d’action mise à part le parcours initiatique de Suzie et son éducation mortifère qui en découle par l’occulte, c’est surtout la genèse et la performance de cette profession de foi visuelle qui intrigue, proche d’un Alice au pays des merveilles et de Walt Disney dans sa propension à l’imagerie du conte, avec cette utilisation crescendo du surréalisme (cette scène de déchirement entre un chien et son maître) qui est au service du cinéma de genre, horrifique, qui lui sied à merveille.

Le film gagne légitimement sa notoriété à travers l'engagement et le remaniement des motifs de contes de fées fabuleux et chromatiques d’Argento. L’horreur d’Argento ou en tout cas sa vision de l’horreur se marie autour de deux composantes : le symbolisme émotionnel et l'utilisation magistrale des couleurs primaires profondes donnant au film une intensité hallucinatoire et deuxièmement une partition, trame sonore stridente ponctuée avec le cri distordu de « sorcières » qui s’amuse de la notion d’esprit frappeur tapi dans l’ombre qui touche en plein cœur.

Suspiria nous immisce auprès de cette danseuse américaine qui vient continuer ses études dans une Académie de ballet à Fribourg. Sauf que les morts et les perturbations autour de cette mystérieuse école commencent à éclore aux grands jours. Dans un style bien particulier, aussi grandiloquent qu’ingénu, Suspiria n’est pas un film de danse, mais bel et bien un conte de fées horrifique qui malaxe progressivement les clichés du genre pour faire ressortir l’essence même de son propos dans ce chaos entre le beau et le laid qui abrite un mal surnaturel sans visage.

Car Suspiria se joue des antagonismes avec ce monde adolescent presque enfantin (impression d’autant plus forte à la vue de la douce naïveté des dialogues) qui se confronte à la froideur et la rigidité rance d’un monde adulte pervers et guindé. De cette opposition non manichéenne mais accentuée par cette exagération visuelle et narrative, c’est tout le grain de sel de Suspiria qui s’orchestre avec maestria. Une manipulation encore plus impressionnante de la mise en scène se trouve dans les poignées de porte du film, dans leurs positions plus élevées qu’à l’accoutumée, qui soulignent la jeunesse et la stature des jeunes femmes par rapport à leur maison de poupée grotesquement impérieuse.

Outre le cadrage et l’intelligence des plans, c’est dans son montage et sa composition structurale que Suspiria devient une œuvre singulière, conte d’épouvante à la richesse indéfinie. Par l’ambivalence de cet effet claustrophobe, le montage agence une œuvre faite d’ellipse spatiale créant une trouble encore plus anxiogène et obscur : comme durant ce premier meurtre qui voit la victime passer d’un endroit à un autre sans que l’on sache où on se trouve réellement (passant d’une fenêtre à une salle inconnue). Et c’est de cette magie de la mise en perspective du cauchemar que Dario Argento tisse sa toile de sang les yeux de cette antichambre où se rassemble toutes les peurs.

Et par conséquent le film se joue de cette ferveur pour en tirer un sadisme, une joie presque maladive dans les meurtres, encore plus effroyable dans son exécution comme lors ce meurtre dans un piège des barbelés où une femme se démène pour se sortir de cette fosse de fil de fer. Alors que d’un point de vue narratif, l’intrigue se révèle assez réduite dans son champ d’action mise à part le parcours initiatique de Suzie et son éducation mortifère qui en découle par l’occulte, c’est surtout la genèse et la performance de cette profession de foi visuelle qui intrigue, proche d’un Alice au pays des merveilles et de Walt Disney dans sa propension à l’imagerie du conte, avec cette utilisation crescendo du surréalisme (cette scène de déchirement entre un chien et son maître) qui est au service du cinéma de genre, horrifique, qui lui sied à merveille.

Le film gagne légitimement sa notoriété à travers l'engagement et le remaniement des motifs de contes de fées fabuleux et chromatiques d’Argento. L’horreur d’Argento ou en tout cas sa vision de l’horreur se marie autour de deux composantes : le symbolisme émotionnel et l'utilisation magistrale des couleurs primaires profondes donnant au film une intensité hallucinatoire et deuxièmement une partition, trame sonore stridente ponctuée avec le cri distordu de « sorcières » qui s’amuse de la notion d’esprit frappeur tapi dans l’ombre qui touche en plein cœur.

Critiques similaires

| Film: Suspiria (1977) Note: 8,5/10 Auteur: Dunandan |

Film: Suspiria (1977) Note: 7,5/10 Auteur: Waylander |

Film: Suspiria (1977) Note: 6,5/10 Auteur: alinoe |

Film: Suspiria (1977) Note: 6/10 Auteur: Scalp |

Film: Suspiria (1977) Note: 7,5/10 Auteur: Kareem Said |

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

Très belle critique, t'as bien cerné les qualités de ce film qui marque une ère nouvelle dans l’œuvre d'Argento par sa manière d'utiliser la forme.

-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14674

- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41

- Localisation: On the fury road...

Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

Moi tu m'as pas dit que ma critique était belle.

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50983

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

J'adresse pas la parole a ceux qui mettent moins de 8.

-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14674

- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41

- Localisation: On the fury road...

Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

C'est chaud, tu n'adresses la parole à aucun membre du BoMcast

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45086

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

C'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais de rétro Argento.

-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14674

- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41

- Localisation: On the fury road...

Re: Blue Ruin - 8/10

Velvet a écrit: Blue Ruin se rapproche d’un Shotgun Stories de Jeff Nichols, tant par son cadre naturaliste que dans son sens du souffle « western ».

Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce film. Belle critique

I'm the motherfucker who found this place!

-

Jimmy Two Times - Alien

- Messages: 6464

- Inscription: Ven 16 Juil 2010, 04:37

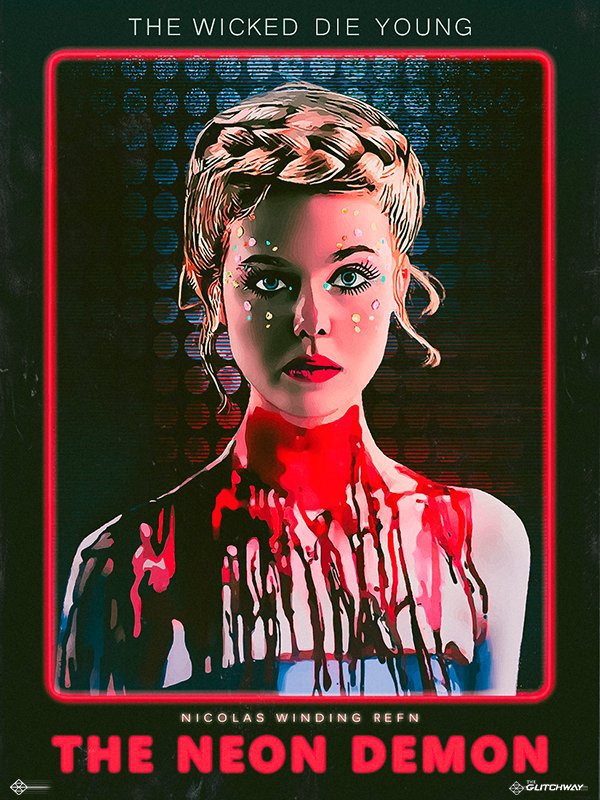

Neon Demon (The) - 8,5/10

The Neon Demon de Nicolas Winding Refn (2016) - 8,5/10

Un film. Deux notions. La beauté et la mort. Avec Nicolas Winding Refn et The Neon Demon, la consonance cinématographique est révélatrice d’une emphase parfaite entre un auteur et son art. Qui de mieux qu’un esthète comme lui pour s’atteler à la critique du monde de la mode aux allures d’usine à rêves. Par conséquent, la radicalité du Danois est à double tranchant, pour le meilleur et pour le pire, quitte à ce que la dénonciation du film se retourne contre lui-même. La critique du narcissisme qui se voit manipuler par celui de son accusateur. Presque suicidaire comme procédé. Et la frontière n’est jamais loin sachant que le ridicule ne tue pas. Alors qu’on lui prédisait un grand avenir hollywoodien après le succès de Drive, le danois s’entête dans sa démarche artistique et fait un gros doigt d’honneur aux grosses écuries à cash. Nicolas Winding Refn et son égo surdimensionné, est passionnant d’aridité dans le formatage actuel, dans sa volonté de suspendre le temps et de créer un monde abstrait, froid comme un coupe gorge.

Pour se faire, le réalisateur prend souvent un malin plaisir à toujours aller là où on ne l’attend pas et son film en devient un contre-pied voulant dépasser des horizons cinématographiques connus. Et c’est au moment où l’on disait son cinéma très, ou trop, masculin avec des figures féminines presque transparentes que The Neon Demon s’entoure de personnages féminins marquants, dérangeants et charismatiques comme celui d’Elle Fanning et celui de Jena Malone. Et dans ce revirement iconique, le réalisateur décide de ne pas tempérer ses ardeurs. The Neon Demon ne courbe jamais l’échine dans son opacité qui enlève toute trace d’empathie, garde la tête haute dans son cheminement compulsif et prend les traits anguleux d'Elle Fanning qui joue une jeune femme qui rêve de gloire sous les flashs de Los Angeles (non sans rappeler quelques bribes de Mulholland Drive).

Alors qu’elle commence à vivre un conte de fée (le fantôme de Suspiria n’est jamais loin) grâce à sa plastique enchanteresse, la jalousie de deux autres mannequins rejaillit quand la nouvelle déesse des podiums devient aussi incontrôlable que l’environnement glauque qui l’entoure. Chez Refn et dans cette cité des anges aux contours claustrophobes, la beauté dévore la mort et la mort sanctuarise la beauté. L’un et l’autre ne font qu’un et définissent la même entité. C’est beau et bizarre à la fois. Nicolas Winding Refn restreint son propos à sa pure mythologie : à savoir le passage à l’âge adulte, l’illusion de la gloire, la pureté de l’innocence, la beauté naturelle qui se voit pervertie par le monde de la mode et sa recherche d’éternité. Ce n’est pas très original, mais la conception spectrale s’avère riche de détails, foisonnante de télescopage autour de cette jeune femme (Jesse), qui quitte sa cambrousse pour les projecteurs du rêve américain comme chez Cronenberg (Maps to the Stars), Verhoeven (Showgirls) et Korine (Spring Breakers).

Au déroulement du récit, Nicolas Winding Refn préfère la répétitivité et l’usage de la symbolique. Dans son approche purement narrative qui suit les synapses des nappes synthétiques de Cliff Martinez, The Neon Demon ne déroge pas à la règle, déjà habitée par ces prédécesseurs que peuvent être Drive, Only God Forgives ou même le Guerrier Silencieux. L’intonation est lente, le rythme parfois léthargique et les protagonistes semblent être emprisonnés d’une pesanteur qui les ralentisse comme si leur incarnation était purement fantasmagorique. Surtout que le film continuera à absorber sa nature, devenant un pur fantasme entre rêve et réalité. D’ailleurs même si le réalisateur se fera parfois prolifique en hémoglobine notamment durant un final gorasse et distillera quelques fragmentations transgressives de scènes sexualisées, The Neon Demon manque d’un point d’encrage physique (au contraire d’un film comme Black Swan) dans sa démonstration, mais témoigne d’un discours tangible sur le désir perpétré par le corps féminin comme pouvait le faire le somptueux Under The Skin. Et plus le métrage s’assombrira, plus il se réappropriera de façon « auteuriste » (mutilation, nécrophilie) l’univers vampirique et carnivore.

C’est alors que The Neon Demon prend la forme d’un rite de passage. Comme si Nicolas Winding Refn devait tuer son cinéma, boire le sang à la source et enlever la sève de l’iconisation faite atour de Drive pour mieux fracasser la laideur de l’aveuglement du succès et trouver une symbiose totale, une vision personnelle déjà entreprise dans le voyage mental qu’était Only God Forgives. Là où un policier mystique coupait en tranche l’image mainstream du duo Refn/Gosling. Car dans le petit dernier, la beauté n’est pas quelque chose, c’est tout si l’on écoute le film. Alors que The Neon Demon s’avère très peu organique; l’ambiance chromatique et hyper symbolique, proche d’un Argento, se veut autant glacée qu’atmosphérique, aussi froide que sensuelle dans cette suite de scènes de pose qui voit des nymphes prophétiques et archétypales se concurrencer avec moquerie.

D’ailleurs, dans sa lenteur, The Neon Demon se veut rêche dans l’exposition de ses corps, tellement il est obsédé par la surface de la matière (cheveux, costume, paillette). Et de ce point de vue-là, Refn codifie encore plus la vacuité de son cadre, surjoue davantage ses effets de style aussi maniérés grâce au travail d’orfèvres de la directrice photo Natasha Braier (The Rover). C’est chic, c’est flashy, c’est vertical, aussi ridicule qu’impétueux, aussi vain qu’hypnotique. Et c’est ce qui fait le sel du cinéma du Danois qui navigue entre esthétique et violence, qui n’a que faire de la nuance et de l’avis général. Cependant au regard du réalisateur, le film devient ingénieux, incroyable dans sa capacité à se regarder lui-même dans un miroir aux reflets multiples. A travers son introspection sur le monde de l’apparence, les cicatrices de la vacuité et l’artificialité de son antre, notamment dans une première partie maline dans sa dérision qui charge les mœurs et les rapports entre mannequins à travers une succession de shootings dégoulinants de couleurs, c’est à se demander si Refn ne se questionne pas lui-même sur la force et les limites de son cinéma qui lui aussi, mise beaucoup sur l’esthétique et la symbolique.

Pour se faire, le réalisateur prend souvent un malin plaisir à toujours aller là où on ne l’attend pas et son film en devient un contre-pied voulant dépasser des horizons cinématographiques connus. Et c’est au moment où l’on disait son cinéma très, ou trop, masculin avec des figures féminines presque transparentes que The Neon Demon s’entoure de personnages féminins marquants, dérangeants et charismatiques comme celui d’Elle Fanning et celui de Jena Malone. Et dans ce revirement iconique, le réalisateur décide de ne pas tempérer ses ardeurs. The Neon Demon ne courbe jamais l’échine dans son opacité qui enlève toute trace d’empathie, garde la tête haute dans son cheminement compulsif et prend les traits anguleux d'Elle Fanning qui joue une jeune femme qui rêve de gloire sous les flashs de Los Angeles (non sans rappeler quelques bribes de Mulholland Drive).

Alors qu’elle commence à vivre un conte de fée (le fantôme de Suspiria n’est jamais loin) grâce à sa plastique enchanteresse, la jalousie de deux autres mannequins rejaillit quand la nouvelle déesse des podiums devient aussi incontrôlable que l’environnement glauque qui l’entoure. Chez Refn et dans cette cité des anges aux contours claustrophobes, la beauté dévore la mort et la mort sanctuarise la beauté. L’un et l’autre ne font qu’un et définissent la même entité. C’est beau et bizarre à la fois. Nicolas Winding Refn restreint son propos à sa pure mythologie : à savoir le passage à l’âge adulte, l’illusion de la gloire, la pureté de l’innocence, la beauté naturelle qui se voit pervertie par le monde de la mode et sa recherche d’éternité. Ce n’est pas très original, mais la conception spectrale s’avère riche de détails, foisonnante de télescopage autour de cette jeune femme (Jesse), qui quitte sa cambrousse pour les projecteurs du rêve américain comme chez Cronenberg (Maps to the Stars), Verhoeven (Showgirls) et Korine (Spring Breakers).

Au déroulement du récit, Nicolas Winding Refn préfère la répétitivité et l’usage de la symbolique. Dans son approche purement narrative qui suit les synapses des nappes synthétiques de Cliff Martinez, The Neon Demon ne déroge pas à la règle, déjà habitée par ces prédécesseurs que peuvent être Drive, Only God Forgives ou même le Guerrier Silencieux. L’intonation est lente, le rythme parfois léthargique et les protagonistes semblent être emprisonnés d’une pesanteur qui les ralentisse comme si leur incarnation était purement fantasmagorique. Surtout que le film continuera à absorber sa nature, devenant un pur fantasme entre rêve et réalité. D’ailleurs même si le réalisateur se fera parfois prolifique en hémoglobine notamment durant un final gorasse et distillera quelques fragmentations transgressives de scènes sexualisées, The Neon Demon manque d’un point d’encrage physique (au contraire d’un film comme Black Swan) dans sa démonstration, mais témoigne d’un discours tangible sur le désir perpétré par le corps féminin comme pouvait le faire le somptueux Under The Skin. Et plus le métrage s’assombrira, plus il se réappropriera de façon « auteuriste » (mutilation, nécrophilie) l’univers vampirique et carnivore.

C’est alors que The Neon Demon prend la forme d’un rite de passage. Comme si Nicolas Winding Refn devait tuer son cinéma, boire le sang à la source et enlever la sève de l’iconisation faite atour de Drive pour mieux fracasser la laideur de l’aveuglement du succès et trouver une symbiose totale, une vision personnelle déjà entreprise dans le voyage mental qu’était Only God Forgives. Là où un policier mystique coupait en tranche l’image mainstream du duo Refn/Gosling. Car dans le petit dernier, la beauté n’est pas quelque chose, c’est tout si l’on écoute le film. Alors que The Neon Demon s’avère très peu organique; l’ambiance chromatique et hyper symbolique, proche d’un Argento, se veut autant glacée qu’atmosphérique, aussi froide que sensuelle dans cette suite de scènes de pose qui voit des nymphes prophétiques et archétypales se concurrencer avec moquerie.

D’ailleurs, dans sa lenteur, The Neon Demon se veut rêche dans l’exposition de ses corps, tellement il est obsédé par la surface de la matière (cheveux, costume, paillette). Et de ce point de vue-là, Refn codifie encore plus la vacuité de son cadre, surjoue davantage ses effets de style aussi maniérés grâce au travail d’orfèvres de la directrice photo Natasha Braier (The Rover). C’est chic, c’est flashy, c’est vertical, aussi ridicule qu’impétueux, aussi vain qu’hypnotique. Et c’est ce qui fait le sel du cinéma du Danois qui navigue entre esthétique et violence, qui n’a que faire de la nuance et de l’avis général. Cependant au regard du réalisateur, le film devient ingénieux, incroyable dans sa capacité à se regarder lui-même dans un miroir aux reflets multiples. A travers son introspection sur le monde de l’apparence, les cicatrices de la vacuité et l’artificialité de son antre, notamment dans une première partie maline dans sa dérision qui charge les mœurs et les rapports entre mannequins à travers une succession de shootings dégoulinants de couleurs, c’est à se demander si Refn ne se questionne pas lui-même sur la force et les limites de son cinéma qui lui aussi, mise beaucoup sur l’esthétique et la symbolique.

Critiques similaires

| Film: Neon Demon (The) Note: 7,5/10 Auteur: Nulladies |

Film: Neon Demon (The) Note: 5/10 Auteur: Alegas |

Film: Neon Demon (The) Note: 7,5/10 Auteur: Moviewar |

Film: Neon Demon (The) Note: 2/10 Auteur: Jed_Trigado |

Film: Neon Demon (The) Note: 2/10 Auteur: Mr Jack |

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

Je vais être un peu méchant, mais tu développes une tendance à la surécriture qui rend tes critiques de plus en plus absconses.

Trop d'adjectifs tue le style.

Trop d'adjectifs tue le style.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45086

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Velvet] Mes bafouilles lunaires 2016

Héhé, oui peut être. Il n'y a rien de méchant là dedans. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Après, j'ai une fâcheuse tendance à torcher une critique en 30 minutes sans me relire (ou vite fait) oubliant de nuancer la forme et en bafouillant un peu le fond. Peut être que je devrais apprendre à faire plus synthétique en dégraissant le "mammouth".

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com