Drown Sugar

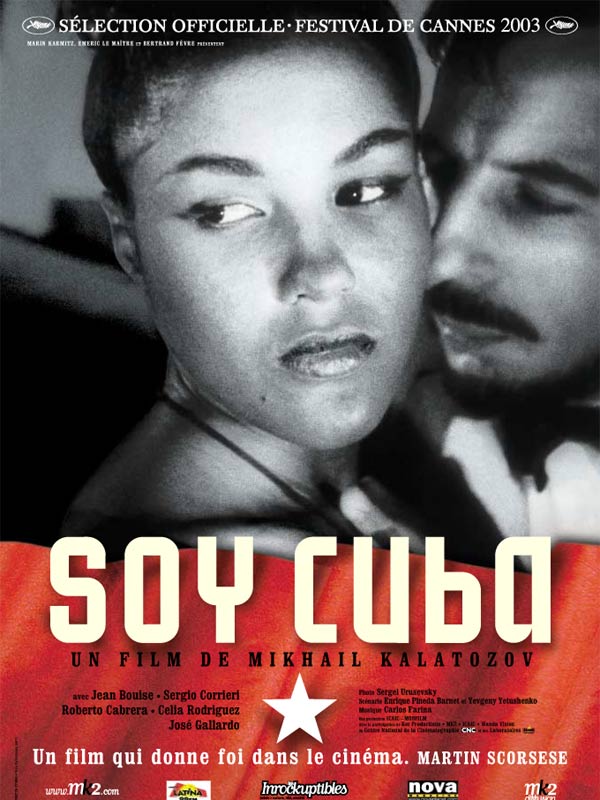

Parabole révolutionnaire, Soy Cuba est certes un film de propagande : lorsqu’un soviétique traite de la chute de Batista, l’objectivité n’est pas de mise.

Divisé en quatre histoire distinctes, le film prend la forme de récits intimes dont les diverses démonstrations convergeront vers les raisons de l’épopée finale. De ce fait, Soy Cuba est effectivement un long poème polyphonique dont les voix d’abord séparées se joignent dans un chant collectif à la gloire de la révolution.

La démonstration pourrait être pesante, et ne manque ni de lyrisme, ni de didactisme : les américains sont bien les colons qui prostituent l’île et exproprient ses classes laborieuses, tandis que les militaires, gras et cigares au bec, foulent du talon la jeunesse éprise de liberté.

Mais, comme on l’avait déjà constaté dans Quand passent les cigognes, Mikhaïl Kalatozov accorde le primat à la forme, ce qui lui vaudra d’ailleurs d’être renié et par Cuba, et par l’URSS lors de la sortie du film.

Poème visuel au long cours, le film s’organise le plus souvent au fil de plans-séquences virtuoses qui semblent tout simplement s’affranchir de toute contrainte technique : la caméra s’envole sur les toits, pénètre les immeubles, s’immerge dans une piscine et restitue l’ampleur des scènes collectives. La durée des scènes elles-mêmes est indexée sur la métamorphose violente des individus : une femme qui danse jusqu’à la frénésie, un paysan désespéré par son expropriation, ou un autre dans les décombres de sa maison bombardée : la caméra ne lache pas en dépit d’un mouvement de moins en moins lisible, et ce dérèglement (qui rappelle souvent celui obtenu par Paradjanov dans Les chevaux de feu) conduit à l’aliénation des individus qui les mènera sur les voies de la révolte.

Nul besoin de s’attarder sur la démonstration pour être happé par l’œuvre : hypnotique, frénétique, sensuel, Soy Cuba est un hymne qui parvient à appliquer la prosopopée de son titre : faire parler l’île, qui, à intervalle régulier, chante sa grandeur, sa richesse et ses larmes.

Puissamment organique, la matière visuelle se distribue selon un réseau symbolique très fort : les éléments détruisent lorsqu’ils sont maitrisés par l’homme au pouvoir (le feu de l’incendie, la terre qui explose, l’eau des lances à incendies sur les manifestants), apaisent et nourrissent lorsqu’ils sont en contact direct avec le peuple (la récolte, la transformation par le feu, la cascade qui cache la famille de paysans).

Les envolées sont donc sur tous les plans : visuelles, spatiales, musicales et lyriques. La longue descente des marches, écho au Cuirassé Potemkine, file les liens entre Histoire et cinéma, comme ils existaient dès les origines avec l’épopée : exalter l’action humaine et l’inscrire par le sublime dans la légende.