[Olrik] Mes critiques en 2015

Modérateur: Dunandan

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

Tu ne conseilles pas le film de Paul W. S. Anderson plutôt ?

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45122

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

Pas vu, tu penses bien !

A la rigueur, je suis prêt à tenter l'aventure avec la série sur la BBC. Les mousquetaires ont de bonnes gueules et le découpage en épisodes peut être intéressant.

Il existe aussi une version italienne (de Vitorio Cottafavi) qui suit le point de vue de Milady. Il paraît que c'est plutôt bon...

A la rigueur, je suis prêt à tenter l'aventure avec la série sur la BBC. Les mousquetaires ont de bonnes gueules et le découpage en épisodes peut être intéressant.

Il existe aussi une version italienne (de Vitorio Cottafavi) qui suit le point de vue de Milady. Il paraît que c'est plutôt bon...

-

Olrik - Predator

- Messages: 3075

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

j'aime mieux les films avec les Charlots.

-

caducia - Hulk

- Messages: 15264

- Inscription: Sam 09 Juin 2007, 12:57

- Localisation: on the red carpet

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

Mon adaptation préférée, c'est le DA avec les chiens  .

.

.

.-

Dunandan - King Kong

- Messages: 20860

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

Vous avez bien de la chance de vivre au XXIè siècle les mecs. Au XVIIè, le Cardinal en a envoyés à l’échafaud pour moins que ça !

-

Olrik - Predator

- Messages: 3075

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Poil de Carotte - 8,5/10

Poil de Carotte

Julien Duvivier - 1932

Julien Duvivier - 1932

Durant les vacances, François Lepic, dit Poil de Carotte, revient de sa pension pour loger chez ses parents. Rien de plus ordinaire sauf qu’il semble avoir une mère qui lui voue une haine tenace…

On trouve six versions de Poil de Carotte (pour le cinéma ou la télévision) et, s’il ne devait en rester qu’une, ce serait assurément celle-ci. Deuxième adaptation du chef d’œuvre de Jules Renard par Duvivier, mais cette fois-ci parlante, cette version de 1932 est la bonne et il sera par la suite inutile d’aller voir s’il existe mieux. Le tissage de l’histoire en piochant sur les courts chapitres de l’œuvre est habilement fait. On commence comme une comédie, on se dit que les petites brimades de Mme Lepic ne sont pas bien méchantes et que ce loustic va sûrement prendre un malin plaisir à la faire enrager. Sauf que le duo Poil de Carotte / Mme Lepic n’a pas grand-chose à voir avec un Tom Sawyer / tante Polly. A un moment le sourire se fige et les images de cette campagne française luxuriante deviennent tout à coup bien sombres. Non, Poil de Carotte n’est pas Tom Sawyer et l’on commence à souffrir avec lui, maudissant cette peau de vache qui vaut bien les pires monstres des meilleurs films d’horreur. C'est bien simple, à chaque fois qu'elle apparaît, on a l'impression que c'est Leatherface qui va faire sa fête au petit rouquin ! Dès la scène d’ouverture, l’interprétation qu’en fait Catherine Fontenay est glaçante. On ne la voit pas, on entend juste sa voix. Mais quelle voix ! Tour à tour dérisiore, horripilante ou effrayante, elle se superpose à une apparence physique elle aussi inoubliable, sorte d’ersatz violemment antipathique de femme.

Face à elle, on a le jeune Robert Lynen, alors âgé de douze ans (et il n’en aura hélas plus que douze autres à vivre puisqu’il mourra en Allemagne en 1944, fusillé par les nazis pour faits de résistance), et dont les taches de rousseur, la gouaille et la maigreur semblaient le prédestiner au rôle. Impossible de voir d’autres versions sans penser à lui (le jeune acteur dans la version avec Philippe Noiret apparaît bien fade en comparaison). Ses rires, ses gestes et ses airs de chien battu en font une figure inoubliable dans la galerie des gosses malheureux au cinéma.

Mais peut-être que les sommets sont finalement atteint par Harry Baur dans le rôle de M. Lepic. M. Lepic, dans le roman, c’est un peu l’homme invisible. Le bon gros bonhomme qui ne voit rien, qui ne dit rien (sauf dans l’ultime chapitre où il apparaît plus profond qu’on ne le pensait), tant sa femme a pris l’habitude d’accaparer l’air de la maison et de gâcher l’ambiance. Si on retrouve ce côté passif et débonnaire dans la performance de Baur, propulsé monstre sacré avec l’avènement du parlant, il y ajoute aussi un paternalisme embarrassé, une prise de conscience incrédule par rapport à ce que subit son fils, enfin une affection qui ne demande qu’à jaillir. Duvivier a pris des libertés avec sa fin par rapport à celle du roman (« la Révolte », qui apparaît plus tôt dans le film). On lui pardonne. La scène témoigne de la capacité à amener une scène à son paroxysme et franchement, si vous n’y allez pas de votre larmichette, c’est que vous êtes de fieffés salopards.

On trouve six versions de Poil de Carotte (pour le cinéma ou la télévision) et, s’il ne devait en rester qu’une, ce serait assurément celle-ci. Deuxième adaptation du chef d’œuvre de Jules Renard par Duvivier, mais cette fois-ci parlante, cette version de 1932 est la bonne et il sera par la suite inutile d’aller voir s’il existe mieux. Le tissage de l’histoire en piochant sur les courts chapitres de l’œuvre est habilement fait. On commence comme une comédie, on se dit que les petites brimades de Mme Lepic ne sont pas bien méchantes et que ce loustic va sûrement prendre un malin plaisir à la faire enrager. Sauf que le duo Poil de Carotte / Mme Lepic n’a pas grand-chose à voir avec un Tom Sawyer / tante Polly. A un moment le sourire se fige et les images de cette campagne française luxuriante deviennent tout à coup bien sombres. Non, Poil de Carotte n’est pas Tom Sawyer et l’on commence à souffrir avec lui, maudissant cette peau de vache qui vaut bien les pires monstres des meilleurs films d’horreur. C'est bien simple, à chaque fois qu'elle apparaît, on a l'impression que c'est Leatherface qui va faire sa fête au petit rouquin ! Dès la scène d’ouverture, l’interprétation qu’en fait Catherine Fontenay est glaçante. On ne la voit pas, on entend juste sa voix. Mais quelle voix ! Tour à tour dérisiore, horripilante ou effrayante, elle se superpose à une apparence physique elle aussi inoubliable, sorte d’ersatz violemment antipathique de femme.

Face à elle, on a le jeune Robert Lynen, alors âgé de douze ans (et il n’en aura hélas plus que douze autres à vivre puisqu’il mourra en Allemagne en 1944, fusillé par les nazis pour faits de résistance), et dont les taches de rousseur, la gouaille et la maigreur semblaient le prédestiner au rôle. Impossible de voir d’autres versions sans penser à lui (le jeune acteur dans la version avec Philippe Noiret apparaît bien fade en comparaison). Ses rires, ses gestes et ses airs de chien battu en font une figure inoubliable dans la galerie des gosses malheureux au cinéma.

Mais peut-être que les sommets sont finalement atteint par Harry Baur dans le rôle de M. Lepic. M. Lepic, dans le roman, c’est un peu l’homme invisible. Le bon gros bonhomme qui ne voit rien, qui ne dit rien (sauf dans l’ultime chapitre où il apparaît plus profond qu’on ne le pensait), tant sa femme a pris l’habitude d’accaparer l’air de la maison et de gâcher l’ambiance. Si on retrouve ce côté passif et débonnaire dans la performance de Baur, propulsé monstre sacré avec l’avènement du parlant, il y ajoute aussi un paternalisme embarrassé, une prise de conscience incrédule par rapport à ce que subit son fils, enfin une affection qui ne demande qu’à jaillir. Duvivier a pris des libertés avec sa fin par rapport à celle du roman (« la Révolte », qui apparaît plus tôt dans le film). On lui pardonne. La scène témoigne de la capacité à amener une scène à son paroxysme et franchement, si vous n’y allez pas de votre larmichette, c’est que vous êtes de fieffés salopards.

8.5/10

|

| + |

|

Harry Baur, Robert Lynnen et Catherine Fonteney, une dream team.

Un découpage et un arrangement des chapitres adroits.

La finesse du roman préservée.

Des ajouts dans l’esprit de l’œuvre originale.

Un final à faire chialer à jets continus dans les chaumières.

|

| - |

|

Les personnages de Félix et d’Ernestine, trop âgés et trop grands.

Critiques similaires

-

Olrik - Predator

- Messages: 3075

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

Oublie pas d'appuyer sur le bouton Critique, et non Répondre.

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 51028

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

Hum, le stress dû à la mère Lepic j'imagine.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3075

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

La prochaine fois, c'est cul nul au tableau pour écrire la punition. Fais gaffe, Alegas rigole pas

Sinon, elles sont cools tes critiques, faut juste passer à des vrais films maintenant. Parce que poil de ciboulette, ça va hein

Sinon, elles sont cools tes critiques, faut juste passer à des vrais films maintenant. Parce que poil de ciboulette, ça va hein

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22366

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

Faut voir, ça peut donner des idées à Logan. Même s'il a déjà vu pas mal de Duvivier...

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45122

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

La prochaine fois, c'est cul nul au tableau pour écrire la punition.

Ma facette déviante me soufflerait presque de tenter l'aventure en commettant une nouvelle bévue... Bon, des culs nus, on en aura pour le prochain film, et pas qu'un peu...

Parce que poil de ciboulette, ça va hein

Me chauffe pas ou je ne réponds plus de rien en dégainant des critiques sur la petite Fadette et François le champi !

Ma facette déviante me soufflerait presque de tenter l'aventure en commettant une nouvelle bévue... Bon, des culs nus, on en aura pour le prochain film, et pas qu'un peu...

Parce que poil de ciboulette, ça va hein

Me chauffe pas ou je ne réponds plus de rien en dégainant des critiques sur la petite Fadette et François le champi !

-

Olrik - Predator

- Messages: 3075

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

@ Mark : plus d'une soixantaine de films au compteur pour Duvivier, parfois quatre réalisés la même année, on en découvre forcément.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3075

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Olrik] Mes critiques en 2015

Toujours fascinant cette productivité d'antan... A l'époque, tout le monde avait le rythme de Takashi Miike.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45122

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

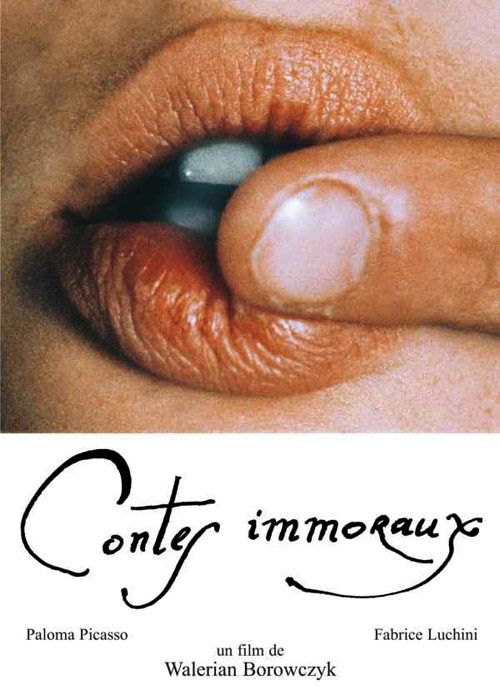

Contes immoraux - 6,5/10

Contes Immoraux

Walerian Borowczyk - 1974

Film à sketchs présentant quatre histoires :

La Marée : dans une crique, Fabrice Luchini se fait sucer par sa cousine tout en lui expliquant les mécanismes de la marée.

Thérèse philosophe : une jeune fille punie par sa tante découvre le bon usage que l’on peut faire d’un concombre.

Erzebet Barthory : une riche comtesse hongroise raboule dans son château de magnifiques paysannes pour les foutre à poil…

Lucrezia Borgia : un épisode de la vie de la sympathique famille des Borgia rendant visite au pape Alexandre VI. Il lui fera notamment goûter d’étranges gâteaux au sirop de corps d’homme.

S’il y a une chose sur laquelle on ne va pas cracher dans ces Contes Immoraux, c’est le choix de ses actrices. La petite cousine de la Marée, Thérèse, Lucrèce Borgia et le stupéfiant cheptel de paysannes tombant dans les griffes d’Erzebet Barthory, on est dans une sorte de perfection physique qui ferait presque passer les Sylvia Krystel et Laura Gemser pour des majorettes de village. Cerise sur le gâteau, on est à une époque où les pubis étaient autant de buissons ardents faits pour allumer les sens. Si on peut avoir l’impression dans le troisième segment d’assister à un épisode de Trente Millions d’Amis, il faut reconnaître qu’il s’agit là de bien aimables bébêtes que l’on caresserait volontiers devant un bon feu de cheminée.

Cela étant dit, passons au reste : les histoires et le style Borowczyk. Ancien étudiant des Beaux-Arts, plasticien doué, son travail dans des films érotiques met au-dessus de tout l’esthétisme pictural. Les intrigues ne sont qu’un prétexte. Que le personnage de Luchini demande à sa cousine de lui faire un pompier pendant qu’il lui explique les mécanismes de la marée est amusant mais difficile de parler d’histoire. De même pour Thérèse Philosophe et sa chute qui est annoncée dès le début : même si la découverte de ce qu’est Thérèse avant sa béatification ne manque pas de sel, il faut avouer que tout n’est que prétexte surtout à mettre en scène un dévoilement progressif du corps de la jeune femme. On est plus dans une variation minimaliste du roman de Boyer d'Argens que dans une adaptation. Plus radical est Erzebet Bathory : les corps sont d’une scène à l’autre totalement dénudés mais ici c’est comment mettre en scène la profusion de culs appétissants pour édifier les mirettes du spectateur qui intéresse Borowczyk, avant que celles-ci ne soient happées par un univers plus sadien. Si l’on est sensible à la composition des plans, il y a un vrai plaisir à voir comment il joue avec sa science de la composition pour essayer d’étirer, au maximum, non pas le vit du spectateur mais une scène lubrique tout en essayant d’éviter toute monotonie en variant des plans ordinaires avec d’autres plus surprenants, plus flatteurs pour les yeux qui sont sans cesse resollicités. Ce talent pictural est la qualité mais aussi la limite du film. Impression parfois d’assister à un spectacle tout de même bien froid, que toutes ces histoires sentent plus le papier glacé que la cyprine. On ne transpire pas chez Borowczyk alors vous pensez, les autres liquides corporels c’est même pas la peine d’en parler. Mais que voulez-vous, les frisottins des dames sont si beaux !

Cela étant dit, passons au reste : les histoires et le style Borowczyk. Ancien étudiant des Beaux-Arts, plasticien doué, son travail dans des films érotiques met au-dessus de tout l’esthétisme pictural. Les intrigues ne sont qu’un prétexte. Que le personnage de Luchini demande à sa cousine de lui faire un pompier pendant qu’il lui explique les mécanismes de la marée est amusant mais difficile de parler d’histoire. De même pour Thérèse Philosophe et sa chute qui est annoncée dès le début : même si la découverte de ce qu’est Thérèse avant sa béatification ne manque pas de sel, il faut avouer que tout n’est que prétexte surtout à mettre en scène un dévoilement progressif du corps de la jeune femme. On est plus dans une variation minimaliste du roman de Boyer d'Argens que dans une adaptation. Plus radical est Erzebet Bathory : les corps sont d’une scène à l’autre totalement dénudés mais ici c’est comment mettre en scène la profusion de culs appétissants pour édifier les mirettes du spectateur qui intéresse Borowczyk, avant que celles-ci ne soient happées par un univers plus sadien. Si l’on est sensible à la composition des plans, il y a un vrai plaisir à voir comment il joue avec sa science de la composition pour essayer d’étirer, au maximum, non pas le vit du spectateur mais une scène lubrique tout en essayant d’éviter toute monotonie en variant des plans ordinaires avec d’autres plus surprenants, plus flatteurs pour les yeux qui sont sans cesse resollicités. Ce talent pictural est la qualité mais aussi la limite du film. Impression parfois d’assister à un spectacle tout de même bien froid, que toutes ces histoires sentent plus le papier glacé que la cyprine. On ne transpire pas chez Borowczyk alors vous pensez, les autres liquides corporels c’est même pas la peine d’en parler. Mais que voulez-vous, les frisottins des dames sont si beaux !

6,5/10

|

| + |

|

- Une réalisation soignée.

- Des pubis old school.

- De magnifiques images qui peuvent constituer un bel alibi, du genre "mais non chérie, je ne regarde pas un film de cul mais un film artistique".

- De la jolie fille en veux-tu en voilà.

- Un film qui commence avec une maxime de La Rochefoucauld ne peut pas être totalement mauvais.

- Pédagogique en plus, les mystères des marées n'auront plus de secret pour vous.

- Du HD qui permet de compter les poils, chose autrefois impossible.

- Fabrice Luchini jeune, avec des cheveux longs et des bottes en caoutchouc !

|

| - |

|

- Un choix colorimétrique contestable pour Thérèse philosophe.

- Ça manque quand même de sueur rance et d’odeurs suspectes tout ça…

- Un parti pris esthétique qui peut lasser voire décourager dès le premier segment.

- Fabrice Luchini jeune, avec des cheveux longs et des bottes en caoutchouc.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3075

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

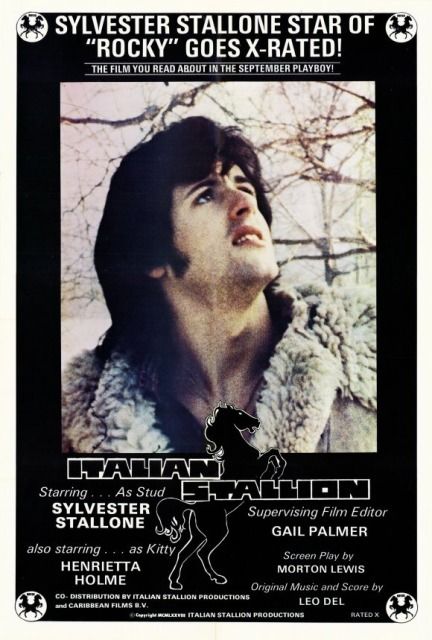

Étalon italien (L') - 2,5/10

The Party at Kitty and Stud's (aka l'Étalon Italien)

Morton Lewis - 1970

Avant toute chose, commençons par rétablir la vérité, il est parfois nécessaire de combattre certaines idées reçues qui ont la vie tenace et qui entachent trop facilement la réputation de nos idoles. L’idée reçue du jour, vous l’avez sûrement entendue un jour, est de dire, bien entendu sourire narquois aux lèvres, que Sly a commencé sa carrière d’acteur dans un film porno. Eh bien, la prochaine fois que vous entendrez un triste sire vous proclamer cette insanité, je vous donne le droit de lui flanquer une belle mandale dans la gueule avant d’assurer d’une voix tonnante :

SLY N’A JAMAIS FAIT DE FILM HARDCORE !

Vous aurez le droit d’ajouter : « c’est vrai puisque c’est Olrik qui l’a dit ». Et de préciser (tout de même) : en cette période de 1970, Stallone n’était guère qu’un SDF qui bouffait de la vache enragée matin, midi et soir. Or, lorsqu’un jour il rencontre quelqu’un qui lui propose 200$ en échange de sa participation à un film polisson, que voulez-vous qu’il fît ? Palper 200$, être sous la couette pour quelques scènes à palper les attributs mammaires d’une actrice, et l’assurance le soir de palper un plat chaud alors qu’on était en plein hiver, vous auriez réfléchi, vous ? Je ne le crois pas. D’autant, et là ouvrez bien vos esgourdes, qu’il ne s’agissait pas d’un film hardcore mais softcore. D’une durée de 68 minutes, à aucun moment les acteurs ne le font vraiment. C’est après le phénomène Rocky que des gens malintentionnés, soucieux de se faire du fric, l’ont ressorti avec un nouveau titre (l’Etalon Italien) et un insert de quinze minutes, pour le coup bien porno, présentant des gens s’adonnant à des scènes avec gros plans, pénétration, éjac’ en gros plan et tout le toutim. Mais point de Sly parmi ces personnes, ouf ! Et si jamais votre interlocuteur relance le débat en évoquant une version allemande intitulée Bocky dans laquelle il y aurait des plans sans équivoque montrant effectivement Stallone en mode étalon, eh bien vous avez le droit de lui flanquer une deuxième mandale dans les gencives puisque cette version est encore plus grossière dans son montage pour faire croire que Sly a commencé par une jeune carrière de harder. Certains jobards le croient volontiers et s'empresse dans le clamer dans des forums. C'est beau d'avoir de la merde dans les yeux.

Et pour ce qui est d’imaginer que la version courte présente un habile découpage dans lequel des plans sans équivoques auraient été coupés, c’est là aussi impossible. La version courte est vraiment courte, comprenez comme la bite à Stallone. Alors qu’on le voit collé à sa partenaire comme une bernique à son rocher, il lui arrive dans le feu de l’action de s’en décoller un peu et le spectateur s’aperçoit alors, stupéfait, que loin de confirmer ce sale surnom de « Rambone » (les gens sont méchants), Rocky a une belle demi-molle au milieu de balloches qui pendouillent lamentablement ! On peut trouver cela décevant, je dirai pour ma part que l’honneur est sauf. Et que Sly devait sûrement garder des forces pour faire grimper au rideau plus tard Adrian.

Ah ? Et l’histoire ? C’est juste le quotidien sexuel de Stud et Kitty, deux sympathiques jeunes new-yorkais qui savent batifoler avec classe. Danser nus sur la carpette du salon un glass à la main, fouetter avec un ceinturon pour augmenter le plaisir, partouzer à huit puis ensuite faire la ronde, hilares, façon « promenons-nous dans les bois », voilà leur quotidien. On y voit aussi Sly jouer de ses biceps en face d’un miroir, courir comme un con dans un parc enneigé et prendre plaisir à se gaufrer plusieurs fois ou encore rencontrer une flasheuse lui montrant sa toison d’or. Que du bon donc, le tout accompagné d’une musique disco (que je soupçonne d’avoir été modifiée après Rocky, un thème en particulier est très évocateur de Gonna Fly now) et de bonnes lignes de monologue, le spectateur ayant le plus souvent accès à des pensées intimes de la chère Kitty du type « I love when he washes my breast hard and it makes my nipples so tight ! » ou encore, plus étonnant : « Funny, I get so horny when I'm sitting in the full lotus. »

Le film est évidemment ridicule mais, si Sly n’a pas la banane dans son caleçon, le spectateur en a une jusqu’aux deux oreilles, devant ce spectacle affligeant mais forcément drôle de par la présence de Stallone. Et je pense que la note peut être doublée si l’on regarde le film en mettant en fond sonore la musique de Bill Conti, expérience que je tenterai un de ces quatre.

Et pour ce qui est d’imaginer que la version courte présente un habile découpage dans lequel des plans sans équivoques auraient été coupés, c’est là aussi impossible. La version courte est vraiment courte, comprenez comme la bite à Stallone. Alors qu’on le voit collé à sa partenaire comme une bernique à son rocher, il lui arrive dans le feu de l’action de s’en décoller un peu et le spectateur s’aperçoit alors, stupéfait, que loin de confirmer ce sale surnom de « Rambone » (les gens sont méchants), Rocky a une belle demi-molle au milieu de balloches qui pendouillent lamentablement ! On peut trouver cela décevant, je dirai pour ma part que l’honneur est sauf. Et que Sly devait sûrement garder des forces pour faire grimper au rideau plus tard Adrian.

Ah ? Et l’histoire ? C’est juste le quotidien sexuel de Stud et Kitty, deux sympathiques jeunes new-yorkais qui savent batifoler avec classe. Danser nus sur la carpette du salon un glass à la main, fouetter avec un ceinturon pour augmenter le plaisir, partouzer à huit puis ensuite faire la ronde, hilares, façon « promenons-nous dans les bois », voilà leur quotidien. On y voit aussi Sly jouer de ses biceps en face d’un miroir, courir comme un con dans un parc enneigé et prendre plaisir à se gaufrer plusieurs fois ou encore rencontrer une flasheuse lui montrant sa toison d’or. Que du bon donc, le tout accompagné d’une musique disco (que je soupçonne d’avoir été modifiée après Rocky, un thème en particulier est très évocateur de Gonna Fly now) et de bonnes lignes de monologue, le spectateur ayant le plus souvent accès à des pensées intimes de la chère Kitty du type « I love when he washes my breast hard and it makes my nipples so tight ! » ou encore, plus étonnant : « Funny, I get so horny when I'm sitting in the full lotus. »

Le film est évidemment ridicule mais, si Sly n’a pas la banane dans son caleçon, le spectateur en a une jusqu’aux deux oreilles, devant ce spectacle affligeant mais forcément drôle de par la présence de Stallone. Et je pense que la note peut être doublée si l’on regarde le film en mettant en fond sonore la musique de Bill Conti, expérience que je tenterai un de ces quatre.

2,5/10 (un point pour chaque balloche de Sly, 0,5 pour la demi-molle)

|

| + |

|

- Sly dans le rôle WTF de sa carrière.

- Du mauvais très drôle.

- De la bonne musique.

- La danse de Kitty est sympa.

|

| - |

|

- Juste 200$ ? C’est un peu l’arnaque quand même…

-

Olrik - Predator

- Messages: 3075

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com