Vers l’unisson.

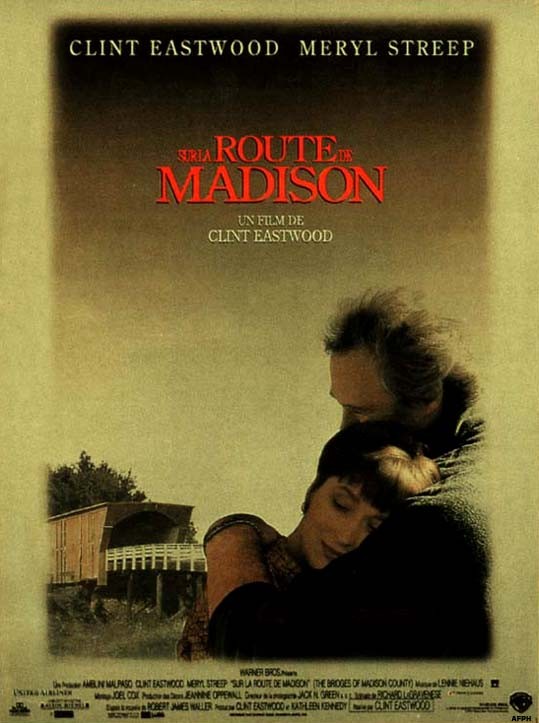

Un monde parfait avait tenté, après l’âpreté crépusculaire d’Impitoyable, d’insuffler dans le cinéma d’Eastwood la question du sentiment. Dans Sur la route de Madison, nul recours à la filiation ou cet entre-deux du gangster et du père : c’est frontalement que le cowboy vieillissant s’attaque au mélodrame, probablement sans savoir qu’il va en signer l’un des plus emblématiques de l’histoire récente du cinéma américain.

Pour comprendre l’alchimie générée par ce récit qui n’a pas pour qualité première de briller par son originalité, il faut considérer à quel point celui-ci porte les marques personnelles de son réalisateur. En se mettant lui-même en scène, en faisant de son couple non pas un modèle glamour, mais des personnages que la vie commence à légèrement faner, Eastwood décape le vernis traditionnel pour mieux atteindre le cœur. Des enjeux, des protagonistes, et des spectateurs.

La structure du film ne dit pas autre chose : tout, dès le départ, est achevé. Ce sont des morts qui vont parler, et nous savons quelle décision fut prise. Nous connaissons le renoncement. Reste à découvrir ce qui a été perdu, ce qui n’a pas eu lieu : c’est cette mélancolie qui va teinter chacune des beautés fugaces d’une histoire d’amour dont chaque nouvelle félicité aura l’éclat d’un adieu.

En contrepoint de cette charge pathétique, Eastwood opte pour la modestie et l’humilité. Tout, dans le film, jusqu’à la musique, fonctionne sur la proximité : si les personnages cèdent l’un à l’autre, c’est parce que se met en place entre eux une complicité totale, magnifiée par le jeu exceptionnel du couple formé par Eastwood et Streep. Des blagues spontanées de l’housewife éprise de liberté aux récits d’aventure du globetrotter, des sourires de ravissement aux silences dénués de tout embarras, s’instaure cette puissance unique contre laquelle ceux qui étaient destinés à s’aimer ne peuvent rien : l’unisson.

Puisque les jours sont comptés, il s’agit de dilater le temps. Par les clichés que prend Robert, par la préparation des repas auxquels il prend part. Une bière, un bain, l’évidence d’un quotidien volé au monde.(1)

Parce que celui-ci veille : l’intrusion d’une voisine, le regard de la ville aussi solidaire qu’oppressante, les coups de téléphone le rappellent de temps à autre. Et c’est justement lorsqu’ils ne se parlent plus, alors que la femme redevient l’épouse avec son mari au bout du fil, que les amants vont prolonger leur contact par les mains. Conscients, déjà, de ce qu’il adviendra : à la vie succèdera l’amour sourd des corps, la danse fusionnelle avant le silence assourdissant du renoncement.

Certes, de la même façon qu’il appuyait un brin le trait dans Impitoyable, le film n’évite pas certaines démonstration quelque peu pesantes. Les erreurs à réparer des enfants, la main sur la poignée de la voiture sous la pluie pourraient être retenus par ceux qui voudraient maintenir la distance avec ce qui précède.

Mais qu’importe. La grandeur du film tient dans cette évidence : celle d’avoir su mêler l’ineffable puissance de l’amour et la lucidité qui l’accompagne, de par la maturité de ses protagonistes. D’amants, ils deviennent des héros, transformant leur beauté en celles de belles personnes. Du récit, il reste cette triste beauté et la conscience de sa valeur : cette gratitude sereine d’avoir éprouvé le véritable amour, et la certitude que cette passion valait la peine d’être connue pour pouvoir affirmer avoir vécu.

Robert ne dit pas autre chose :

“The old dreams were good dreams ; they didn't work out, but I’m glad I had them.”

(1) A ce titre, on comprend après quelle beauté courrait l’affreusement médiocre Days of Summer, et les comparer permet de mesurer à quelle subtilité tient la réussite ténue qu’est la restitution de l’alchimie amoureuse.

: on peut très bien aimer les deux.

: on peut très bien aimer les deux.