[Nulladies] Mes critiques en 2015

Modérateur: Dunandan

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2015

sinon elle est tirée d'où la capture de ta signature ?

Les hommes livrent leur âme, comme les femmes leur corps, par zones successives et bien défendues.

-

dagokhiouma - Predator

- Messages: 3470

- Inscription: Mer 20 Oct 2010, 13:43

- Localisation: Rennes

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2015

Excellente cette lettre en mode conseil de discipline. On payerait cher pour une petite série centrée autour de ce petit enfoiré de Michel

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22313

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2015

Nulladies a écrit:La Porte du Paradis de Cimino.

merci

Les hommes livrent leur âme, comme les femmes leur corps, par zones successives et bien défendues.

-

dagokhiouma - Predator

- Messages: 3470

- Inscription: Mer 20 Oct 2010, 13:43

- Localisation: Rennes

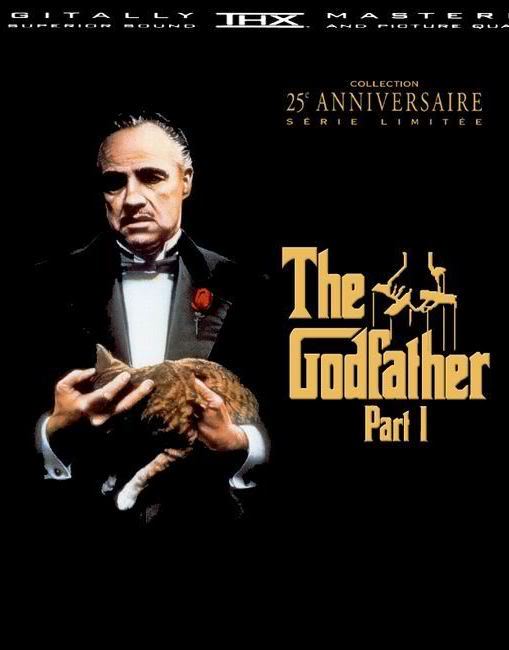

Parrain (Le) - 10/10

Qu’est-ce qui fait d’un film un très grand film ?

Comment expliquer que s’impose à vous dès le premier plan-séquence, qui part du visage de l’interlocuteur pour très lentement révéler le Parrain, une épaisseur et une puissance qui ne se démentiront pas un seul instant sur les trois heures que va durer cette saga ?

Le Parrain est un film total.

Film sur la présence masculine et le rôle du patriarche, de celui qui meurt lentement et passe le pouvoir à ceux qui apprennent, et souvent se trompent. Film de la naissance d’un personnage et d’un acteur en la personne d’Al Pacino.

Film de la dignité et de la violence feutrée, filtrée par les codes d’un monde qui sombre lentement. De nombreuses scène intimistes, noir et or, donnent à voir les coulisses du pouvoir, la tragédie des décisions et la progressive dureté qui marque les traits. Les silences et les regards atteignent une intensité rare. En ce sens, Michael Corleone est l’opposé radical de Tony Montana, qu’il jouera dix ans plus tard : issu d’une lignée, intégré dans une famille, pétri de principes, calme et inébranlable.

C’est un monde à la fois pétrifié par la tradition, sicilienne, catholique, mafieuse, où les rites ponctuent la vie des protagonistes (mariages, élections, distribution des rôles, enterrements…) et d’une instabilité effrayante. Chaque déplacement occasionne la crainte d’un assassinat, inattendu et finalement redouté en permanence. Coppola ne propose pas un film épique, un western déplacé dans la Cosa Nostra. La durée, les silences contribuent à l’émotion et la fascination pour ces codes et cette violence.

L’image est superbe : son grain, ses dorures ont tout du classique instantané. Certains plans sont sublimes, comme celui de la scène où cet homme pisse dans un champ pendant qu’on assassine le passager de sa voiture. Au-dessus des blés qui ondulent, la statue de la liberté, garante et observatrice d’un monde qui se déchire.

Car le film est aussi celui de la fin d’un monde : Brando, dépassé, passe le relai tout en refusant de mourir par ceux qui voudraient enterrer son époque. L’arrivée de la drogue, la légalisation des affaires, la mafia face au capitalisme : c’est une histoire du XXeme siècle incarnée par de grands hommes qui s’avèrent être de dignes ordures, et la fascination qu’ils exercent dit toute l’ambivalence de la puissance du cinéma.

Un très grand film, enfin, aussi, ce sont des moments de bravoure qui s’impriment durablement sur la rétine. C’est cette séquence incroyable en montage alterné du baptême et de l’exécution de tous les grands pontes. Mais c’est aussi la mort du parrain dans les plants de tomates, sous les rires d’un enfant. Le public et l’intime, la gloire et la famille, les silences des pères et les cris des enfants.

Critiques similaires

| Film: Parrain (Le) Note: 10/10 Auteur: Milkshake |

Film: Parrain (Le) Note: 9,75/10 Auteur: Scalp |

Film: Parrain (Le) Note: 10/10 Auteur: Alegas |

Film: Parrain (Le) Note: 10/10 Auteur: Velvet |

Film: Parrain (Le) Note: 10/10 Auteur: Chacha |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Parrain - 2ème partie (Le) - 9/10

Après le coup d’éclat du premier volet, Coppola et Puzo se donnent les moyens de l’ambition de leur projet. Plus ample, plus long, le film s’inscrit dans une suite logique presque aussi parfaite que le précédent.

Le film se construit autour de deux axes majeurs : la construction et le mythe fondateur, la consolidation opposés au désagrègement inévitable de l’empire et de ses valeurs.

Le flash-back des origines de Vito a tout du mythe originel : meurtres fondateurs, dans une Sicile écrasée de soleil à laquelle succèderont les rues animées du New York de 1901. La lente ascension de Vito est un négatif de la tentative de Michael de rester au sommet. Vito fonde une famille, et se crée une place en se rendant indispensable au peuple qui l’entoure. Il rend des services et s’attache la dépendance de ses protégés, tuant celui qui les rackettait. Sauve la veuve de l’expropriation et exige qu’elle garde son chien…

De son côté, Michael voit tout en trop grand. La famille attire les brebis galeuses par les pièces rapportées, les hommes politiques, se démène avec une histoire qui bouleverse ses plans à Cuba.

Les plans se complexifient, et si l’on promet de légaliser l’entreprise, rien ne le permet. La mécanique tragique est en marche et les vaines stratégies sont inopérantes. Bluff, mensonges, trahisons se succèdent et montrent des hommes finalement impuissants.

Michael ploie mais ne rompt pas, et tue froidement à peu près tous ceux qui l’entourent pour stabiliser un monde qui lentement s’étend. Et la famille, cette valeur surpème, n’échappe pas à la gangrène : après le beau-frère dans la première partie, son frère y passe, et son épouse va jusqu’à avorter pour tenter d’enrayer le mal.

Le film se déploie en scènes plus collectives, jouant davantage sur l’ellipse et le panoramique. Mais l’esprit reste identique : tout le monde est perdant et Pacino, toujours aussi sobre, fermé et glaçant, ne parvient qu’à sauver la vitrine de sa morbide entreprise.

Une fois encore, le film est ponctué de scènes majeures et marquantes : l’enterrement sicilien du père qu’accompagne l’assassinat du fils ainé, la poursuite depuis les toits par Vito du parrain local, le meurtre du frère sur sa barque.

« Les temps ont changé », dit Michael. Dans l’une des rares scènes où il se met à nu, c’est pour demander à sa mère comment faisait le père pour tenir tout cela, ce à quoi le spectateur a droit par le récit parallèle des origines. Si celles-ci contribuent à la stature plus que méliorative du Parrain initial, elles montrent aussi la mise en place d’un mécanisme criminel dont les conséquences sont à assumer par un fils exténué face à tant de puissance.

Critiques similaires

| Film: Parrain, 2ème partie (Le) Note: 10/10 Auteur: Scalp |

Film: Parrain, 2ème partie (Le) Note: 10/10 Auteur: Hannibal |

Film: Parrain, 2ème partie (Le) Note: 10/10 Auteur: Milkshake |

Film: Parrain, 2ème partie (Le) Note: 10/10 Auteur: lvri |

Film: Parrain, 2ème partie (Le) Note: 10/10 Auteur: Pathfinder |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Parrain 3 - 3ème partie (Le) - 8/10

Avant de tenter de comprendre ce qui fait que cet opus est le moins bon des trois, rendons hommage à la continuité et la cohérence de ce qui le lie aux précédents.

Du point de vue idéologique, le fil est tiré : soucieux d’accéder à la légalité, Corleone infiltre définitivement le crime organisé le plus puissant, celui de la finance dans lequel trempent l’église et les consortiums immobiliers. Le monde court à sa perte et rien ne pourra sauver l’homme de pouvoir.

Sur le plan esthétique, Coppola ne renie pas ce qui faisait la grandeur des premiers volets : l’importance de la cérémonie, le noir et les ors, et le gout pour un final pour un final opératif en apothéose dans lequel les mises à mort s’enchainent en montage alterné. On frôle l’autocitation, notamment dans la séquence d’assassinat du parrain local dans une rue de New York lors d’une fête italienne, écho évident, voire poussif, à celle vécue par Vito dans le II. Au choix : paresseux auto-plagiat ou continuité esthétique, de toute façon sacrément maitrisée ? J’opterai pour la seconde option. Coppola parsème son épilogue de renvois à la mythologie toute entière, notamment à travers le motif de l’orange : celles que cherche Brando lorsqu’on le fusille, celle qu’il mange avant de mourir, celle que De Niro se fait offrir par un commerçant reconnaissant, celles que mord Andy Garcia peu avant son accession au pouvoir, et celle que laisse tomber Al Pacino lors de son décès.

Sur le plan psychologique, Michael au soir de sa vie tente la rédemption. Auprès de ses enfants, de Dieu, éventuellement, mais surtout de son frère décédé et de son ex-femme. Cela occasionne des échanges inégaux et la fragilité subite du personnage n’est pas toujours très cohérente avec son personnage. Autant, la maladie et le corps grotesque en manque de sucre sont un point assez fort du film (« je ne t’ai jamais vu aussi vulnérable », lui assène son ex-femme qui lui rend visite à l’hôpital), autant cette tendance à l’auto apitoiement peut s’avérer longuette et larmoyante.

Ensuite, le monde change, on ne cesse de nous l’asséner. Et les personnages aussi. Hagen/Duval manque cruellement, et Andy Garcia ne fait clairement pas le poids. Son facies de mignon petit chat rital, sa métamorphose en Michael aussi resucée que peu crédible sont des verrues sur le film. On ajoutera quelques scène dites d’action qui sont d’assez mauvais goût et sentent tout de même assez la surenchère de moyens et d’exigences du studio : la tentative d’assassinat de Vincent et de sa copine journaliste, et surtout l’attaque par hélicoptère.

En somme, un film qui aurait pu être un naufrage, mais de très bonne facture, et dont l’unique tort est de se vouloir la suite de monuments intemporels.

Critiques similaires

| Film: Parrain, 3ème partie (Le) Note: 8,5/10 Auteur: Mark Chopper |

Film: Parrain, 3ème partie (Le) Note: 8/10 Auteur: Alegas |

Film: Parrain, 3ème partie (Le) Note: 7/10 Auteur: John Lawrence |

Film: Parrain, 3ème partie (Le) Note: 8/10 Auteur: Scalp |

Film: Parrain, 3ème partie (Le) Note: 7,75/10 Auteur: lvri |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2015

Chouette triplette d'avis pour ce qui est certainement l'une des lacunes dont j'ai le plus honte  Je n'ai toujours pas vu cette saga culte alors qu'elle a tout pour me plaire, tes trois textes confirment que c'est tout à fait ma came.

Je n'ai toujours pas vu cette saga culte alors qu'elle a tout pour me plaire, tes trois textes confirment que c'est tout à fait ma came.

On est bizarres des fois, j'ai les BR depuis belle lurette sous le coude, mais je n'ose pas me les mettre, comme si ça me rassurait d'avoir ce poids lourd dans un coin, encore sous blister. Un gros classique, à la réputation sulfureuse, que je pourrai découvrir enfin, même lorsque j'aurai tout éclusé L'idiot quoi ^^

L'idiot quoi ^^

On est bizarres des fois, j'ai les BR depuis belle lurette sous le coude, mais je n'ose pas me les mettre, comme si ça me rassurait d'avoir ce poids lourd dans un coin, encore sous blister. Un gros classique, à la réputation sulfureuse, que je pourrai découvrir enfin, même lorsque j'aurai tout éclusé

L'idiot quoi ^^

L'idiot quoi ^^-

osorojo - King Kong

- Messages: 22313

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2015

Ah ah, je comprends, c'est assez sain, finalement, d'avoir encore de côté des gros morceaux ! De mon côté, j'ai Citizen Kane, vu à 14 ans et dont je n'ai aucun souvenir, et pareil, qui attend, attend...

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2015

osorojo a écrit:Je n'ai toujours pas vu cette saga culte

HAN !!!!

Pour tes prochains congés, c'est OBLIGATOIRE.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45046

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2015

C'est ce que je me dis avant chaque congé

Vu il y a bien longtemps aussi, très bon souvenir, qu'il faut que je rafraîchisse également

Nulladies a écrit:De mon côté, j'ai Citizen Kane, vu à 14 ans et dont je n'ai aucun souvenir, et pareil, qui attend, attend...

Vu il y a bien longtemps aussi, très bon souvenir, qu'il faut que je rafraîchisse également

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22313

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2015

Tu peux faire sans, même si c'est un bon film. Les deux premiers fonctionnent en autonomie et son bien supérieurs.

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Nouveaux sauvages (Les) - 4/10

Un Risi dérisoire.

Le principe du film à sketches a bien des mérites, dont celui d’apporter divers éclairages sur un thème commun, renouvelant notamment l’intérêt du spectateur.

Les nouveaux sauvages, que certains ont voulu comparer avec son illustre et inégalable ancêtre, Les Monstres de Risi, offre ainsi des variations sur la crise, offrant à chaque protagoniste l’occasion de péter les plombs. Bien plus gratuit dans sa vision de la méchanceté humaine, bien moins élaboré dans la causticité de son discours, le film est souvent d’une grande facilité, enfonçant avec un dilettantisme assumé les portes ouvertes : contre les contraventions, la corruption chez les nantis, ou sabotant le cérémonial du mariage.

L’intérêt n’est donc pas là. On le trouvera dans le premier et le troisième sketch. Par l’efficacité concise du premier, où les coïncidences d’une conversation banale dans un avion révèle la jubilatoire machination d’un jeu de massacre à grande échelle, mais surtout par l’inventivité du troisième, parodie du Duel de Spielberg offrant toutes les variations possibles autour d’un affrontement aussi grotesque que méchant. Deux voitures, un pont, deux fous furieux, cent possibilités : tout l’intérêt du format court se déploie dans ce segment et justifie apparemment le projet général.

Las, le deuxième sketch, déjà bien dispensable, nous avait avertis d’un possible essoufflement que toute la deuxième moitié du film confirmera. Beaucoup trop longs, bien souvent incapables de conclure avec pertinence, dotés d’une « morale » assez déconcertante (pour le « bombito » retrouvant femme et enfant en prison, pour les amants maudits qui forniquent au lieu de s’entretuer) les autres récits peinent à convaincre. La caricature des situations, finalement de circonstance, n’a d’égale que la mise en scène, vraiment maladroite, donnant le sentiment d’être conduite par un adolescent persuadé qu’il faut inventer des effets pour se poser en cinéaste : et que je te mets la caméra dans la soute à bagage, depuis un distributeur de billets, un coffre, une bouche d’égout, etc. etc.

Les Nouveaux Sauvages n’est donc ni original, ni particulièrement mémorable dans sa forme, et s’il occasionne quelques rires méchants, sa causticité poseuse a beaucoup du pétard mouillé.

Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Apocalypse Now - 10/10

“Horror has a face and you must make a friend of horror.”

Avant le prologue paradoxal et jouissif de Jim Morrisson, ce sont les pales d’hélicoptères qui ouvrent Apocalyspe Now . Plan fixe sur cet alignement de palmier prêt à flamber, le bruit saccadé qui spatialise cet horizon mortifère est un motif qui sera la ligne mélodique de tout le film. En hachures, elle tronçonne le réel et permet la confusion initiale d’un homme à l’envers qui ouvre les yeux sur un monde incertain. Le ventilateur de la chambre d’hôtel n’est pas l’abri climatisé de la guerre. Tout, dès lors, est sous le signe de la dualité. Convoqué pour une mission, le capitaine Willard demande quelles sont les charges dont on l’accuse.

Le récit suit la progression d’une quête : trouvez Kurtz.

L’une des grandes forces de ce film qui dépasse les 3h20 dans cet ultime montage est de mettre en place une gradation fondée sur un double mouvement.

D’un côté, l’identification par paliers du colonel. En bon cinéaste, Coppola décompose l’imagerie de l’être légendaire. C’est avant tout une voix enregistrée, distillant des haïkus apocalyptiques, suivie d’une photographie, puis de textes : coupures de presse, documents militaires… Au gré du fleuve qui remonte à la source, Willard assemble les pièces d’un puzzle dont la clé de voute sera une béance, un vortex qui aspire tout ce qui l’environne.

A cet assemblage de l’icône répond l’autre aspect de ce voyage initiatique : la dynamique du délitement. Alors que le champ s’ouvre après une première demi-heure de huis clos psychotique (la chambre d’hôtel) ou de conciliabule entre les hauts gradés, le décor devient un personnage à part entière. Dans la première partie, c’est le ciel et la mer qui occupent le devant du tableau, arrosé d’un feu maitrisé par l’assaillant qui sillonne les airs. A mesure qu’on quitte le théâtre des opérations, le ciel fait place à la terre, sombre et hostile (splendide plan d’ensemble de la jungle avant l’attaque du tigre), la marée se retire au profit d’une eau douce et traitre, le héros finissant masqué par une boue liquide. La brume, motif récurrent du film, est tout d’abord la signature de l’armée américaine par l’emploi de fumigènes multicolores (jusqu’au « Purple Haze » malicieusement lancé par un G.I…) avant qu’elle n’émane de la rivière elle-même et permettent à des décors oniriques de surgir, fantomatiques. Tout, dans le voyage vers la fin de la rivière, impose le regain de la nature sur la civilisation. Son dernier bastion avant le repère de Kurtz, la plantation occasionne des discussions qui tournent à vide, entre français, à la française. Seule la séance d’opium occasionne la participation de Willard dans une belle séquence de transition avec la suite du voyage aux tréfonds de la psyché. Nue, Aurore Clément ferme un à un les rideaux de tulle du baldaquin, et sépare encore davantage le capitaine du réel. Lorsque le périple reprend, du ciel, on ne voit plus que des bribes, ou les éléments qui en chutèrent après l’âge d’or de sa domestication : les carcasses d’hélicoptères et de carlingues d’avion jonchent les arbres et les bordures du fleuve.

Cet âge d’or n’est pas pour autant occulté. Occupant la première moitié du film, il marque la volonté de mettre en scène un film épique et, au sens propre du terme, spectaculaire. L’arrivée sur le terrain est introduite par une équipe de télévision (et, symétriquement, l’accueil au repère de Kurtz est fait par un photographe bardé d’appareils) qui demande aux soldats de faire comme si la caméra n’était pas là : s’en suivent les scènes les plus connues et les plus baroques du film : surf, Wagner, cérémonie religieuse sur fond de bombardement, tout explose. L’ironie domine très largement, et l’indifférence devant le spectacle où l’enthousiasme qu’il suscite chez les plus jeunes montre l’Amérique au combat : on recrée une mythologie (les walkiries), on déplace sa culture (les Beach boys, les bunnies, les surf, les Rolling Stones) pour finir par comparer cette guerre à Disneyland.

Obsédés par l’image et le message explicite, allant jusqu’à orner leurs machines de guerre de dents sur les chars ou d’inscription (Death from above sur l’hélicoptère), la scène ajoutée sur les retrouvailles avec les bunnies approfondit ce rapport. Les soldats veulent à tout prix reproduire les femmes qu’ils connaissent par les doubles pages de leurs magasines. On les maquille, on les déguise, on leur fait reprendre la position du mythe fantasmatique. Là encore, Coppola ne cesse de faire référence à son propre travail.

Lorsqu’il apparait, au bout de 2h40, Kurtz a épuisé tous les média traditionnels pour exister, et il est déjà un trip sous acide pour Willard. Kurtz est la créature vomie par cette guerre sans ennemi, cette violence insensée. Il cherche à y mettre un sens, à la théoriser, a l’expérimenter froidement. L’horreur que le théâtre de la guerre lui a soumise est pure, elle suppose une capacité, une volonté, une suspension du jugement qui sont les indices, selon lui, d’une surhumanité. En réalité, d’une humanité insoutenable dont il ne veut plus faire partie, appelant de ses vœux la mise à mort que seul un être aussi fou que lui pourra lui octroyer. Dans une « putain d’idolâtrie païenne », il recrée la barbarie et l’esthétise, comme le fait le cinéaste.

Willard l’a compris, ce qu’on reproche à Kurtz, ce n’est pas de tuer en temps de guerre (« autant verbaliser pour excès de vitesse un pilote de F1 », dit-il), mais la réflexion qu’il en tire et l’ascendant qu’il a sur ses disciples.

Kurtz est la figure de l’ennemi : il succède à un ennemi invisible, durant tout le film. Les coups de feu surgissent de la jungle, on bombarde des maisons, on confond civils et terroristes, bombes et chiots. Les français le disent bien à Willard : vous, vous ne savez pas pourquoi vous vous battez. Kurtz est l’animal en l’homme, le double de celui qui le côtoie (Willard, dans une voix off très savamment nonchalante et empruntant son code au film noir, pérore sur le timbre et la puissance de la voix de Kurtz dont il écoute les enregistrements…). C’est le Dieu malade d’un monde décadent.

Ce désir de montrer à tout prix permet au réalisateur d’explorer un thème qui habite tout le film et fait sa profonde originalité : la monstruosité. De la monstration de ce qui étonne (le Freak show, sans oublier le sens étymologique de l’Apocalypse, la révélation) à la monstruosité acceptée de ce dont est capable l’homme, l’univers vacillant dans lequel il happe le spectateur est celui de la fin d’un monde qui perdure et dont on sortira. « Cette guerre finira ». L’inquiétude n’est pas là. Elle est dans les conséquences qu’elle engendre. Ce qui intéresse réellement Conrad, et Coppola à sa suite, c’est le cœur des ténèbres, la psyché : que reste-t-il de l’homme qui a vu l’horreur ? L’apocalypse, now, maintenant, c’est celle-là : notre obligation, à chaque conflit, de redéfinir l’homme à la baisse. Car les disciples aveugles qui élisent Willard à la suite de Kurtz sont bien plus effrayants que leur mentor. Cette soumission au pouvoir, aux ordres, à l’ordre d’un monde en pleine autodestruction organisée, voilà ce que nomment Kurtz et Coppola : « Horror. Horror. »

Critiques similaires

| Film: Apocalypse Now Note: 10/10 Auteur: Alegas |

Film: Apocalypse Now Note: 10/10 Auteur: droudrou |

Film: Apocalypse Now Note: 10/10 Auteur: Velvet |

Film: Apocalypse Now Note: 10/10 Auteur: Heatmann |

Film: Apocalypse Now Note: 10/10 Auteur: Jack Spret |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com