[oso] Mes critiques en 2014

Modérateur: Dunandan

Re: [oso] Mes critiques en 2014

En même temps, tu mates ça entre un Christian Clavier et un Sophie Marceau. Le contraste qualitatif est grand

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45101

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [oso] Mes critiques en 2014

A l'époque c'était entre un Meurisse et Hark, donc le saut qualitatif...

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24415

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: [oso] Mes critiques en 2014

Hark c'est surcoté et tous les jeunes sur le forum le savent.

Faut avoir grandi avec Bioman pour aimer ça...

Faut avoir grandi avec Bioman pour aimer ça...

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45101

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [oso] Mes critiques en 2014

Y a des trucs qu'on peut pas dire sur mon topic, faut pas déconner

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [oso] Mes critiques en 2014

Il a tourné dans des films en couleurs ?

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45101

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [oso] Mes critiques en 2014

Si tu considères les trucs recolorisés sous Paint par Pâté/Europa comme des films en couleur, alors oui.

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - Superman

- Messages: 24415

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

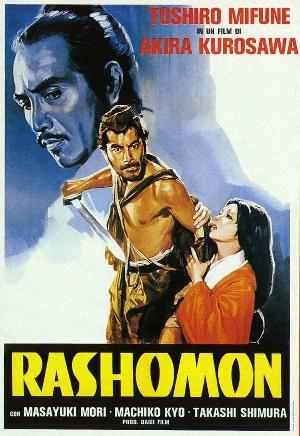

Rashomon - 7/10

RASHOMON

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Akira Kurosawa (1950) | 7/10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Akira Kurosawa (1950) | 7/10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sont-ce ses thématiques un peu trop philosophiques, son jeu narratif qui s’essouffle lorsqu’il replonge, la tête la première, pour une énième immersion en terre du mensonge, ou cette fin ouverte si inattendue qu’elle sonne presque comme une excuse à ce qui a précédé ? Difficile de me l’expliquer, mais je sors un peu sceptique du visionnage de Rashomon, film qui m’a été chaudement recommandé par de nombreuses personnes me l'ayant présenté comme un chef d'oeuvre de son auteur.

Kurosawa y est pourtant fidèle à ses habitudes, y déroule tout son savoir-faire technique dont résulte une imagerie aussi subtile que maîtrisée. Allant jusqu’à investir une nature dépouillée de toute présence humaine pour développer, par des expressions climatiques, des variations de lumières ou encore toute une symphonie de bruits rappelant la rigueur du lieu investi par les protagonistes, sa fable noire. Et lorsqu’il porte sa caméra en dehors des bruissements d’arbres en colère, c’est soit pour nous la poser dans les mains, nous spectateurs, enrôlés en tant que juges auxquels sont directement adressés les témoignages des différents personnages, ou pour la passer derrière l’épaule des derniers témoins détenteurs de la vérité, ceux qui pourraient, mais ne le feront jamais, nous aiguiller enfin vers la bonne version de l’histoire narrée par Kurosawa.

Tour à tour alors, les personnages s’expriment, avec la fougue un peu cabotine d’acteurs qui en font des tonnes, pour accentuer la thèse très théâtrale à laquelle se prête leur directeur. S’ensuit une peinture noire en diable de la nature humaine, dont les plaidoiries successives ne sont que glorifications personnelles, mensonges éhontés par omission volontaire ou fantasme d’une situation qui aurait été souhaitée autre.

Mais la parabole finit par être trop étouffante, trop répétitive pour garder toute la percussion qu’elle avait à son origine, lorsque le point de vue initial était remis en question par les différents personnages ayant pris part au drame. Mais lorsque le paysan qui a lancé l’offensive en premier, donne à son tour sa version de l’histoire, qui s’annonce plus ou moins comme la version digne d’être crue, et que dans le même temps, elle est une nouvelle fois remise en question, parce que le bougre, par honte, a assombri une nouvelle fois la réalité, alors l’agacement commence à poindre légèrement. Car même si la vérité n’est pas importante, la démonstration s’éternise un peu trop, au point que la thèse soutenue par Kurosawa, selon laquelle l’humanité porterait un gêne du mensonge poussant chaque homme à tirer la couverture à soi, pour tirer avantage de toute situation (« Pour survire, il faut être égoïste » dit clairement l’un des personnages), finit par sembler un peu trop didactique.

Rashomon est un beau film, c’est indéniable. D’un point de vue formel c’est une nouvelle démonstration visuelle de la part de l’un des plus féroces techniciens qui ait existé, et il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître au propos de Kurosawa sa belle diversité thématique. Mais sa capacité à manipuler l’esprit de son spectateur, celle qui fait qu’on change sans cesse notre fusil d’épaule sans pour autant changer de cible, la nature humaine et ses travers étant en ligne de mire, peut aussi fatiguer. A la quatrième reprise, l’attention se relâche, le discours, redondant, perd en impact. A mon sens en tout cas, qui tendrait à être conforté par cette fin sortie de nulle part, qui vient éclairer des cieux placés jusque là dans l’ombre d’une pluie torrentielle, par l’intermédiaire de cette image, un peu facile, de l’innocence d’un bébé abandonné (il y a quand même plus subtile) qui révèle alors, finalement, que sous ses facettes les plus sombres, l’être humain peut aussi cacher le meilleur. En bon cynique, j’aurais au moins aimé que Kurosawa assume son terrible portrait jusqu’au bout.

Kurosawa y est pourtant fidèle à ses habitudes, y déroule tout son savoir-faire technique dont résulte une imagerie aussi subtile que maîtrisée. Allant jusqu’à investir une nature dépouillée de toute présence humaine pour développer, par des expressions climatiques, des variations de lumières ou encore toute une symphonie de bruits rappelant la rigueur du lieu investi par les protagonistes, sa fable noire. Et lorsqu’il porte sa caméra en dehors des bruissements d’arbres en colère, c’est soit pour nous la poser dans les mains, nous spectateurs, enrôlés en tant que juges auxquels sont directement adressés les témoignages des différents personnages, ou pour la passer derrière l’épaule des derniers témoins détenteurs de la vérité, ceux qui pourraient, mais ne le feront jamais, nous aiguiller enfin vers la bonne version de l’histoire narrée par Kurosawa.

Tour à tour alors, les personnages s’expriment, avec la fougue un peu cabotine d’acteurs qui en font des tonnes, pour accentuer la thèse très théâtrale à laquelle se prête leur directeur. S’ensuit une peinture noire en diable de la nature humaine, dont les plaidoiries successives ne sont que glorifications personnelles, mensonges éhontés par omission volontaire ou fantasme d’une situation qui aurait été souhaitée autre.

Mais la parabole finit par être trop étouffante, trop répétitive pour garder toute la percussion qu’elle avait à son origine, lorsque le point de vue initial était remis en question par les différents personnages ayant pris part au drame. Mais lorsque le paysan qui a lancé l’offensive en premier, donne à son tour sa version de l’histoire, qui s’annonce plus ou moins comme la version digne d’être crue, et que dans le même temps, elle est une nouvelle fois remise en question, parce que le bougre, par honte, a assombri une nouvelle fois la réalité, alors l’agacement commence à poindre légèrement. Car même si la vérité n’est pas importante, la démonstration s’éternise un peu trop, au point que la thèse soutenue par Kurosawa, selon laquelle l’humanité porterait un gêne du mensonge poussant chaque homme à tirer la couverture à soi, pour tirer avantage de toute situation (« Pour survire, il faut être égoïste » dit clairement l’un des personnages), finit par sembler un peu trop didactique.

Rashomon est un beau film, c’est indéniable. D’un point de vue formel c’est une nouvelle démonstration visuelle de la part de l’un des plus féroces techniciens qui ait existé, et il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître au propos de Kurosawa sa belle diversité thématique. Mais sa capacité à manipuler l’esprit de son spectateur, celle qui fait qu’on change sans cesse notre fusil d’épaule sans pour autant changer de cible, la nature humaine et ses travers étant en ligne de mire, peut aussi fatiguer. A la quatrième reprise, l’attention se relâche, le discours, redondant, perd en impact. A mon sens en tout cas, qui tendrait à être conforté par cette fin sortie de nulle part, qui vient éclairer des cieux placés jusque là dans l’ombre d’une pluie torrentielle, par l’intermédiaire de cette image, un peu facile, de l’innocence d’un bébé abandonné (il y a quand même plus subtile) qui révèle alors, finalement, que sous ses facettes les plus sombres, l’être humain peut aussi cacher le meilleur. En bon cynique, j’aurais au moins aimé que Kurosawa assume son terrible portrait jusqu’au bout.

Critiques similaires

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Adorable corps de Deborah (L') - 5/10

IL DOLCE CORPO DI DEBORAH

L'ADORABLE CORPS DE DÉBORAH

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Romolo Guerrieri (1969) | 5/10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L'ADORABLE CORPS DE DÉBORAH

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Romolo Guerrieri (1969) | 5/10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Présenté comme l’un des précurseurs du Giallo, il faut tout de même s’accrocher pour ingurgiter les 90 minutes interminables de L'adorable corps de Deborah. L’histoire est pourtant intéressante parce qu’elle sort du typique schéma « tueur un peu dérangé du casque » cherche à débiter « victime bébette mais bien gaulée », mais son réalisateur l’investit chaussé de pantoufles et les neurones au ralenti.

Résultat, lorsque le film prend son envol, après 1 bonne heure et quart, à l’occasion d’un twist multiple sympathique, il se heurte à un spectateur anesthésié, la bave au coin de la lèvre, qui a tout juste le temps de jouer de la manche pour corriger le tir avant de se rendre compte que le film devenait enfin intéressant. Lui reste alors cette frustrante impression qu’il s’est enquillé 1 heure de film pour rien : les personnages n’étant jamais construits, le retournement de situation final aurait pu intervenir après 20 minutes de film, il aurait eu le même impact.

Pourtant, L'adorable corps de Deborah est mis en scène de façon efficace, avec un joli scope qui parvient à capturer de chouettes moments. Il est, en outre, interprété par des acteurs qui s’investissent, et font ce qu’ils peuvent pour sauver le navire du naufrage, mais les pauvres sont tellement desservis par une écriture ras des pâquerettes qu’ils se rendent ridicules malgré eux : il faut voir la première demie heure et ses passages en mode réclame pour Meetic, c'est collector ! Il y avait mieux à faire pour exploiter le magnifique minois de Carroll Baker — un peu farouche par contre, son dolce corpo, elle ne le dévoile pas beaucoup (quelle affiche mensongère ^^ !)— et la ganache amusante de jean Sorel, qui est tout simplement fait pour ce genre de rôle, son attitude naïve étant plus que de circonstance.

Il faut donc se contenter de quelques ambiances réussies, et de belles promesses. A réserver aux morfales du Giallo, à ceux qui s’intéresseraient à la genèse de ce genre dans lequel on aime se promener quand il est habité par une belle dose d’inspiration et des exécutions créatives. Et malheureusement, ces deux qualités, L'adorable corps de Deborah ne les possède pas.

Résultat, lorsque le film prend son envol, après 1 bonne heure et quart, à l’occasion d’un twist multiple sympathique, il se heurte à un spectateur anesthésié, la bave au coin de la lèvre, qui a tout juste le temps de jouer de la manche pour corriger le tir avant de se rendre compte que le film devenait enfin intéressant. Lui reste alors cette frustrante impression qu’il s’est enquillé 1 heure de film pour rien : les personnages n’étant jamais construits, le retournement de situation final aurait pu intervenir après 20 minutes de film, il aurait eu le même impact.

Pourtant, L'adorable corps de Deborah est mis en scène de façon efficace, avec un joli scope qui parvient à capturer de chouettes moments. Il est, en outre, interprété par des acteurs qui s’investissent, et font ce qu’ils peuvent pour sauver le navire du naufrage, mais les pauvres sont tellement desservis par une écriture ras des pâquerettes qu’ils se rendent ridicules malgré eux : il faut voir la première demie heure et ses passages en mode réclame pour Meetic, c'est collector ! Il y avait mieux à faire pour exploiter le magnifique minois de Carroll Baker — un peu farouche par contre, son dolce corpo, elle ne le dévoile pas beaucoup (quelle affiche mensongère ^^ !)— et la ganache amusante de jean Sorel, qui est tout simplement fait pour ce genre de rôle, son attitude naïve étant plus que de circonstance.

Il faut donc se contenter de quelques ambiances réussies, et de belles promesses. A réserver aux morfales du Giallo, à ceux qui s’intéresseraient à la genèse de ce genre dans lequel on aime se promener quand il est habité par une belle dose d’inspiration et des exécutions créatives. Et malheureusement, ces deux qualités, L'adorable corps de Deborah ne les possède pas.

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [oso] Mes critiques en 2014

Connaissais pas du tout ce titre. Vu ta critique, je ne regrette pas de ne pas l'avoir ajouté à ma liste de gialli à regarder!

-

puta madre - Batman

- Messages: 1570

- Inscription: Lun 08 Juil 2013, 08:08

- Localisation: Lille

Re: [oso] Mes critiques en 2014

Ouais, tu peux faire l'impasse dessus sans scrupule

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Maria pleine de grâce - 6,5/10

MARIA PLEINE DE GRACE

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Joshua Marston (2004) | 6.5/10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Joshua Marston (2004) | 6.5/10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La démarche de Joshua Marston qui consiste à donner la parole à ces mules qui, sans avoir conscience de l’artichaut qu’elles construisent en assumant la fonction ingrate de ses premières feuilles, sont les premières à trinquer quand les douaniers les interpellent en plein aéroport, est louable, même courageuse. Mais en oubliant de prendre partie, en illustrant, de façon trop mécanique, le marathon que subissent ces victimes d’une machine dont elles ne comprennent pas les rouages ; pire, en évitant, avec précaution, de poser un regard trop critique sur ce qu’il filme, le cinéaste finit par rendre inexpressif un sujet qui avait pourtant un fort potentiel émotionnel.

Pour preuve, toute la partie dans l’avion, qui est le seul moment vraiment marquant du film, parce qu’il n’y est plus question de construire, mais simplement de restituer, de façon presque journalistique, l’horreur de la situation. Le point de vue y est simplifié à l’extrême, à savoir celui de ces 4 femmes, et plus précisément trois d’entre elles, qui jouent leur avenir aux dés dans une boite métallique dont elles ne peuvent plus s’échapper. Il n’est plus question d’expliquer quoique ce soit, les personnages forment une seule et même entité : des victimes prises au piège. Le film, à ce moment précis, fonctionne à plein tube, la démonstration est efficace, l’indignation est à son comble quand la pauvre Maria passe deux capsules qu’elle a manqué de perdre sous un jet d’eau avant de les ingurgiter à nouveau avec un peu de dentifrice.

Mais dès lors que les personnages tentent de grandir, l’intérêt retombe. Que ce soit pendant la première demi-heure qui présente Maria à coup de clichés bien sentis, comme une rebelle au cœur capricieux, ou lors de sa découverte maladroite d’un american way of life incarné par deux dealers dont elle s’étonne leur manque de civisme, au point de leur faire la leçon après s’être taillée avec leur dope, l’écriture devient chaotique au possible ! Comme si les idées avaient été présentes à un moment donné, mais qu’elles n’avaient trouvé moyen de s’exprimer.

C’est bien dommage parce qu’il ne manquait pas grand-chose à Maria pleine de grâce pour assumer l’intéressant symbolisme qui en avait fait la promotion. Impossible de ne pas penser à cette affiche, qui montrait Catalina Sandino Moreno en position de communion, une capsule de drogue lui étant présentée en guise d’ostie. Le message était fort, et laissait présager d’un engagement personnel tout autre. Mais le parallèle entre la jeune Maria et la figure christique qu’elle est censée représenter s’arrête à son prénom et quelques passages au symbolisme très forcé, comme cette fin irréelle au possible où, en pleine lumière, elle décide d’investir les USA au lieu de retourner dans son pays pour un nouveau tour de montagne russe.

Si l’intention était bien là, que la nécessité du film est indiscutable et que le message passe tout de même, on peut néanmoins reprocher à Maria pleine de grâce sa mise en œuvre uniquement fonctionnelle, que ce soit sur un plan formel ou narratif, et en sortir un peu déçu.

Pour preuve, toute la partie dans l’avion, qui est le seul moment vraiment marquant du film, parce qu’il n’y est plus question de construire, mais simplement de restituer, de façon presque journalistique, l’horreur de la situation. Le point de vue y est simplifié à l’extrême, à savoir celui de ces 4 femmes, et plus précisément trois d’entre elles, qui jouent leur avenir aux dés dans une boite métallique dont elles ne peuvent plus s’échapper. Il n’est plus question d’expliquer quoique ce soit, les personnages forment une seule et même entité : des victimes prises au piège. Le film, à ce moment précis, fonctionne à plein tube, la démonstration est efficace, l’indignation est à son comble quand la pauvre Maria passe deux capsules qu’elle a manqué de perdre sous un jet d’eau avant de les ingurgiter à nouveau avec un peu de dentifrice.

Mais dès lors que les personnages tentent de grandir, l’intérêt retombe. Que ce soit pendant la première demi-heure qui présente Maria à coup de clichés bien sentis, comme une rebelle au cœur capricieux, ou lors de sa découverte maladroite d’un american way of life incarné par deux dealers dont elle s’étonne leur manque de civisme, au point de leur faire la leçon après s’être taillée avec leur dope, l’écriture devient chaotique au possible ! Comme si les idées avaient été présentes à un moment donné, mais qu’elles n’avaient trouvé moyen de s’exprimer.

C’est bien dommage parce qu’il ne manquait pas grand-chose à Maria pleine de grâce pour assumer l’intéressant symbolisme qui en avait fait la promotion. Impossible de ne pas penser à cette affiche, qui montrait Catalina Sandino Moreno en position de communion, une capsule de drogue lui étant présentée en guise d’ostie. Le message était fort, et laissait présager d’un engagement personnel tout autre. Mais le parallèle entre la jeune Maria et la figure christique qu’elle est censée représenter s’arrête à son prénom et quelques passages au symbolisme très forcé, comme cette fin irréelle au possible où, en pleine lumière, elle décide d’investir les USA au lieu de retourner dans son pays pour un nouveau tour de montagne russe.

Si l’intention était bien là, que la nécessité du film est indiscutable et que le message passe tout de même, on peut néanmoins reprocher à Maria pleine de grâce sa mise en œuvre uniquement fonctionnelle, que ce soit sur un plan formel ou narratif, et en sortir un peu déçu.

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [oso] Mes critiques en 2014

M'en rappelle plus trop (pas revu depuis le ciné). Je dirais un petit 7 de mémoire. Je le retenterai peut être à l'occasion.

I'm the motherfucker who found this place!

-

Jimmy Two Times - Alien

- Messages: 6464

- Inscription: Ven 16 Juil 2010, 04:37

Re: [oso] Mes critiques en 2014

Comme toi Jimmy, je ne l'ai pas vu depuis sa sortie ciné. Mais j'en gardais un souvenir assez fort, du coup je redoute une éventuelle revision...

-

Kakemono - Spiderman

- Messages: 10243

- Inscription: Mer 10 Mar 2010, 16:38

- Localisation: Dans la Ville rose

Police Puissance 7 - 8,5/10

THE SEVEN-UPS

POLICE PUISSANCE 7

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Philip D’Antoni (1973) | 8.5/10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

POLICE PUISSANCE 7

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Philip D’Antoni (1973) | 8.5/10

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

En voilà un polar qui file le sourire, témoin bruyant d’une époque peuplée de sales gosses qui portaient leurs ambitions à bout de bras en réalisant des bobines énergiques sans verser dans un quelconque compromis sécurisant. The Seven-ups, c’est avant tout une générosité sans limite en terme d’action, mais aussi un rythme haletant, une bande son entraînante, une mise en scène d’un dynamisme fou et un récit sans bout de gras, dont le fond est réduit à son strict nécessaire : opposer flics et truands pour des règlements de compte qui ne souffrent d’aucune règle, sinon celle de l’audace.

Roy Scheider épouse son rôle de flic borderline sans lever une seule fois le pied, envahissant chaque plan de sa ganache patibulaire. Sur sa table de torture, on retrouve des tronches pas possibles, comme celle de Joe Spinnel qui exploitait déjà son visage si particulier, 7 ans avant de trouver le rôle de sa vie en incarnant l’inquiétant Frank Zito devant la caméra de William Lustig. Ce qui est agréable dans le cinoche des 70’s, c’est que lorsque des personnages, qui représentent l’ordre et la morale, transgressent les règles qu’ils sont censés faire respecter, ils le font sans aucun scrupule. Dans The Seven-ups, le groupe d’intervention mené par Scheider n’y va pas par quatre chemins : quand il veut des réponses, il pose les questions à coup de crosses, et n’hésite pas à aller border du mafioso, à même son lit, pour une petite bavette nocturne, si la situation l’exige.

Et finalement peu importe que ces choix discutables soient crédibles, peu importe qu’ils soient réalistes, ils sont assumés par Philip D'Antoni avec un tel aplomb qu’on ne remet jamais en question ce qui se passe à l’écran. De toute façon, si l’on voulait le faire, ce ne serait pas possible, le rythme effréné du film ne nous en laisse pas le temps. Une science du montage et de la narration qui privilégie le spectacle à son contexte, à tel point que certaines trames secondaires en pâtissent, il est vrai, légèrement. Les personnages n’ayant pas la possibilité de s’exprimer pleinement parce qu’ils n’ont pas eu le temps suffisant pour monter en puissance. Celui qui pâtit le plus de ce manque de caractérisation étant cet indic un peu roublard, qui par son manque de densité, empêche la fin de trouver son plein impact.

Pour autant, Philip D’Antoni est si généreux lorsqu’il fait parler l’action, qu’on ne saurait lui tenir rigueur d’assumer le statut de polar nerveux de son film à 300%. Troquant, pour l’occasion, sa casquette de producteur burné (Bullit et French Connection, rien que ça) pour celle de réalisateur sans aucun complexe, il s’offre le luxe de parer The Seven-ups d’une course poursuite de haute voltige. Sa frénésie fera le bonheur de tous ceux qui n’ont jamais réussi à abandonner leur carton de majorettes : ces deniers jubileront lorsque la traque se terminera, par un finish aussi brutal qu’inattendu. Un sacré moment de bravoure qui par sa simple présence, transporte The seven-ups dans les hautes sphères du polar dépressif 70’s au fort tempérament.

Roy Scheider épouse son rôle de flic borderline sans lever une seule fois le pied, envahissant chaque plan de sa ganache patibulaire. Sur sa table de torture, on retrouve des tronches pas possibles, comme celle de Joe Spinnel qui exploitait déjà son visage si particulier, 7 ans avant de trouver le rôle de sa vie en incarnant l’inquiétant Frank Zito devant la caméra de William Lustig. Ce qui est agréable dans le cinoche des 70’s, c’est que lorsque des personnages, qui représentent l’ordre et la morale, transgressent les règles qu’ils sont censés faire respecter, ils le font sans aucun scrupule. Dans The Seven-ups, le groupe d’intervention mené par Scheider n’y va pas par quatre chemins : quand il veut des réponses, il pose les questions à coup de crosses, et n’hésite pas à aller border du mafioso, à même son lit, pour une petite bavette nocturne, si la situation l’exige.

Et finalement peu importe que ces choix discutables soient crédibles, peu importe qu’ils soient réalistes, ils sont assumés par Philip D'Antoni avec un tel aplomb qu’on ne remet jamais en question ce qui se passe à l’écran. De toute façon, si l’on voulait le faire, ce ne serait pas possible, le rythme effréné du film ne nous en laisse pas le temps. Une science du montage et de la narration qui privilégie le spectacle à son contexte, à tel point que certaines trames secondaires en pâtissent, il est vrai, légèrement. Les personnages n’ayant pas la possibilité de s’exprimer pleinement parce qu’ils n’ont pas eu le temps suffisant pour monter en puissance. Celui qui pâtit le plus de ce manque de caractérisation étant cet indic un peu roublard, qui par son manque de densité, empêche la fin de trouver son plein impact.

Pour autant, Philip D’Antoni est si généreux lorsqu’il fait parler l’action, qu’on ne saurait lui tenir rigueur d’assumer le statut de polar nerveux de son film à 300%. Troquant, pour l’occasion, sa casquette de producteur burné (Bullit et French Connection, rien que ça) pour celle de réalisateur sans aucun complexe, il s’offre le luxe de parer The Seven-ups d’une course poursuite de haute voltige. Sa frénésie fera le bonheur de tous ceux qui n’ont jamais réussi à abandonner leur carton de majorettes : ces deniers jubileront lorsque la traque se terminera, par un finish aussi brutal qu’inattendu. Un sacré moment de bravoure qui par sa simple présence, transporte The seven-ups dans les hautes sphères du polar dépressif 70’s au fort tempérament.

Critiques similaires

| Film: Police puissance 7 Note: 6,75/10 Auteur: pabelbaba |

Film: Police puissance 7 Note: 7,5/10 Auteur: puta madre |

Film: Police puissance 7 Note: 7,5/10 Auteur: Heatmann |

Film: Police puissance 7 Note: 8/10 Auteur: Scalp |

Film: Police puissance 7 Note: 8/10 Auteur: angel.heart |

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22334

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com