[Dunandan] Mes critiques en 2012

Modérateur: Dunandan

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

C'est toujours à prendre quand c'est bien vu (ce qui est le cas ici). Mais après on m'accuse de me laisser influencer ... non je suis à l'écoute

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Entre le ciel et l'enfer - 8,5/10

Entre le ciel et l'enfer, Akira Kurosawa (1963)

Si Akira Kurosawa s'est fait essentiellement remarqué par ses films de samouraïs, il ne faudrait pas oublier qu'il est tout aussi talentueux dans le genre du polar. Entre le ciel et l'enfer (High and low), se situe à mi-chemin entre la chronique sociale (comme son titre l'indique) et l'enquête policière. Le réalisateur retrouve donc un cadre qu'il n'a jamais quitté, celui des bas-fonds ( L'ange ivre et Le chien enragé étant les plus emblématiques), y compris dans certains de ses films de samouraïs (qui sont presque toujours au chômage). C'est son créneau pour nous parler de questions qui l'ont taraudé, comme celle du mal. Dès la musique du générique (qui se fera ensuite très discrète), nous savons que le sujet sera poignant, nous donnant l'impression de voix outre-tombe, d'un cri associé à l'ensemble de la ville que l'on voit défiler devant nos yeux. Sauf qu'ici le point de départ est inversé par rapport aux films précités, puisqu'il se positionne dans une maison perchée au-dessus de la ville, symbole de la réussite sociale, surplombant un quartier pauvre. L'histoire est structurée de manière quasi mathématique, une qualité pour sa clarté exemplaire, ce qui n'est pas sans défaut. Ainsi, l'émotion aux moments-clé n'atteint pas toujours le niveau espéré. Les lieux d'action sont aussi très méticuleusement choisis, peu nombreux et épurés visuellement à la manière d'un Hitchcock, mettant ainsi en place une tension importante : le "haut" (sans rapport avec le "bas", dans une sorte de huis-clos), le train (lieu où l'argent sera remis, qui signifie aussi le tournant radical d'une vie, un retour à la case départ), le bureau immaculé de la police, et enfin le "bas" décadent (à la fois électrique et fantomatique).

L'une des grandes forces du film est sa subtilité. Il n'était pas aisé de nous impliquer dans les enjeux d'une entreprise sur les chaussures. Et pourtant nous sommes captivés par les enjeux qui s'y déroulent, se situant entre impératif économique (il faut que ça rapporte) et éthique commerciale (délivrer un bon produit) : le personnage principal (Toshiro Mifune, qui nous livre encore ici un jeu intense, impeccable dans ce rôle) représente ce dernier aspect. Et bien que l'argent soit un motif important pour lui, ses principes vont le perdre face au cynisme de ce monde où tous les coups sont permis pour gagner. Ainsi, la réussite de cette première scène permet d'avoir une empathie relative pour le personnage principal, et donnera toute sa force à la seconde partie, mettant en scène le fameux dilemme moral. Selon moi, le tournant du film, c'est lorsque le huis-clos est brisé (la contrainte narrative, impliquant de fermer les rideaux pour masquer les opérations policières vis à vis du kidnappeur, est à ce titre admirablement utilisée), et que la ville s'offre au fabricant de chaussures après avoir tiré les rideaux. Sa conscience morale s'étend alors au monde, et son humanisme se réveille, s'élargit à un niveau plus large que celui de sa famille, mais qui signifie aussi sa déchéance matérielle. La scène où il délivre l'argent, dans le train, nous permet de comprendre pourquoi il a écrit le scénario de Runaway train, ce train où tous les espoirs sont déposés, où on apparaît dans sa plus pure nudité.

Par contre, je trouve la partie qui suit un peu moins convaincante. Les films de Kurosawa s'affirment essentiellement par les personnages opposés. Or, après l'épisode du train, l'industriel est laissé de côté (sa descente sociale est simplement évoquée), et nous nous retrouvons entièrement avec l'enquête policière. Celle-ci n'est pas inintéressante, et la mise en scène est bien rythmée, faisant intervenir un personnage par spécialité déployée, illustrée à chaque fois d'un petit flash-back. Mais les policiers sont bien trop propres sur eux, sans défaut apparent (ils ne sont pas corrompus et font bien leur boulot), et réussissent même à convaincre les médias de redonner une bonne réputation à l'industriel. Par contre, j'ai bien aimé ce dernier point, car il permet d'insister encore plus sur le cynisme du monde financier : l'entreprise de la chaussure serait prêt à reprendre l'industriel, car une bonne image image publique, ça rapporte (ce rapport de producteur à industriel est un symbole à peine voilé du statut cinématographique de Kurosawa - et de tout créateur artistique en général - mal compris de son époque). Malgré tout, le film perd un peu de sa force : le fond social et le dilemme moral sont suspendus momentanément, et la reconstitution du portrait criminel est un peu trop clinique, bien que proposant une approche intéressante (je vais en parler un peu plus loin).

Heureusement, le film retrouve une certaine tension dans sa dernière partie. D'abord avec la découverte des bas-fonds, véritable réalité fantomatique, peuplée de quasi morts-vivants, un véritable cloaque moral et géographique (comme dans L'ange ivre). Ensuite, même si la partie de l'enquête n'est peut-être pas aussi puissante que le reste du film, le portrait du criminel est bien traité, différent des deux premiers films que j'ai cités. Durant tout le film, on l'aperçoit, d'abord sans visage, comme une ombre, et enfin sans voix. Les policiers parviennent à le retracer et à en tirer une description physique. Mais ses véritables motivations morales sont véritablement délivrées à la fin, bien que pressenties tout au long. Lorsqu'il prend la parole, c'est tout un cri d'une frange sociale qui s'exprime à travers lui : le désir des bas-fonds de sortir de son cloaque ; une haine désincarnée contre les riches qui trouve enfin ici un visage, un porte-parole. Toute la subtilité de la scène est recueillie dans un jeu de miroir, qui reflète un visage derrière l'autre, comme s'ils étaient la même personne (à l'image du Chien enragé, sauf qu'ici n'y a pas de lutte physique entre les deux alter-ego : il s'agit plutôt d'une rencontre asymétrique, distanciée, médiatisée par les jumelles du kidnappeur, l'enquête du policier, ou le rideau du parloir). Pas de manichéisme qui départage ces deux personnages, mais un choix offert au spectateur, libre de s'identifier à la haine de celui qui est au bas de l'échelle, ou à l'humanité reconquise de l'industriel.

L'une des grandes forces du film est sa subtilité. Il n'était pas aisé de nous impliquer dans les enjeux d'une entreprise sur les chaussures. Et pourtant nous sommes captivés par les enjeux qui s'y déroulent, se situant entre impératif économique (il faut que ça rapporte) et éthique commerciale (délivrer un bon produit) : le personnage principal (Toshiro Mifune, qui nous livre encore ici un jeu intense, impeccable dans ce rôle) représente ce dernier aspect. Et bien que l'argent soit un motif important pour lui, ses principes vont le perdre face au cynisme de ce monde où tous les coups sont permis pour gagner. Ainsi, la réussite de cette première scène permet d'avoir une empathie relative pour le personnage principal, et donnera toute sa force à la seconde partie, mettant en scène le fameux dilemme moral. Selon moi, le tournant du film, c'est lorsque le huis-clos est brisé (la contrainte narrative, impliquant de fermer les rideaux pour masquer les opérations policières vis à vis du kidnappeur, est à ce titre admirablement utilisée), et que la ville s'offre au fabricant de chaussures après avoir tiré les rideaux. Sa conscience morale s'étend alors au monde, et son humanisme se réveille, s'élargit à un niveau plus large que celui de sa famille, mais qui signifie aussi sa déchéance matérielle. La scène où il délivre l'argent, dans le train, nous permet de comprendre pourquoi il a écrit le scénario de Runaway train, ce train où tous les espoirs sont déposés, où on apparaît dans sa plus pure nudité.

Par contre, je trouve la partie qui suit un peu moins convaincante. Les films de Kurosawa s'affirment essentiellement par les personnages opposés. Or, après l'épisode du train, l'industriel est laissé de côté (sa descente sociale est simplement évoquée), et nous nous retrouvons entièrement avec l'enquête policière. Celle-ci n'est pas inintéressante, et la mise en scène est bien rythmée, faisant intervenir un personnage par spécialité déployée, illustrée à chaque fois d'un petit flash-back. Mais les policiers sont bien trop propres sur eux, sans défaut apparent (ils ne sont pas corrompus et font bien leur boulot), et réussissent même à convaincre les médias de redonner une bonne réputation à l'industriel. Par contre, j'ai bien aimé ce dernier point, car il permet d'insister encore plus sur le cynisme du monde financier : l'entreprise de la chaussure serait prêt à reprendre l'industriel, car une bonne image image publique, ça rapporte (ce rapport de producteur à industriel est un symbole à peine voilé du statut cinématographique de Kurosawa - et de tout créateur artistique en général - mal compris de son époque). Malgré tout, le film perd un peu de sa force : le fond social et le dilemme moral sont suspendus momentanément, et la reconstitution du portrait criminel est un peu trop clinique, bien que proposant une approche intéressante (je vais en parler un peu plus loin).

Heureusement, le film retrouve une certaine tension dans sa dernière partie. D'abord avec la découverte des bas-fonds, véritable réalité fantomatique, peuplée de quasi morts-vivants, un véritable cloaque moral et géographique (comme dans L'ange ivre). Ensuite, même si la partie de l'enquête n'est peut-être pas aussi puissante que le reste du film, le portrait du criminel est bien traité, différent des deux premiers films que j'ai cités. Durant tout le film, on l'aperçoit, d'abord sans visage, comme une ombre, et enfin sans voix. Les policiers parviennent à le retracer et à en tirer une description physique. Mais ses véritables motivations morales sont véritablement délivrées à la fin, bien que pressenties tout au long. Lorsqu'il prend la parole, c'est tout un cri d'une frange sociale qui s'exprime à travers lui : le désir des bas-fonds de sortir de son cloaque ; une haine désincarnée contre les riches qui trouve enfin ici un visage, un porte-parole. Toute la subtilité de la scène est recueillie dans un jeu de miroir, qui reflète un visage derrière l'autre, comme s'ils étaient la même personne (à l'image du Chien enragé, sauf qu'ici n'y a pas de lutte physique entre les deux alter-ego : il s'agit plutôt d'une rencontre asymétrique, distanciée, médiatisée par les jumelles du kidnappeur, l'enquête du policier, ou le rideau du parloir). Pas de manichéisme qui départage ces deux personnages, mais un choix offert au spectateur, libre de s'identifier à la haine de celui qui est au bas de l'échelle, ou à l'humanité reconquise de l'industriel.

Un polar social très bien écrit et bien structuré, d'une actualité morale mordante, bien que manquant un peu d'émotion aux moments-clé. Toshiro Mifune est de nouveau impressionnant dans un rôle pourtant difficile.

Critiques similaires

| Film: Entre le ciel et l'enfer Note: 6,5/10 Auteur: Alegas |

Film: Entre le ciel et l'enfer Note: 9/10 Auteur: Milkshake |

Film: Entre le ciel et l'enfer Note: 9,5/10 Auteur: Jack Spret |

Film: Entre le ciel et l'enfer Note: 9,5/10 Auteur: osorojo |

Film: Entre le ciel et l'enfer Note: 8/10 Auteur: Scalp |

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Ces screens

Décidément un maître Kurosawa, je suis pressé de le voir là !

Décidément un maître Kurosawa, je suis pressé de le voir là !

-

Creeps - Predator

- Messages: 3525

- Inscription: Lun 31 Jan 2011, 19:12

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Pour rendre crédible (et intéressant) un industriel en chaussures (ou un samouraï en slip dans La forteresse cachée), il faut forcément être un génie

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

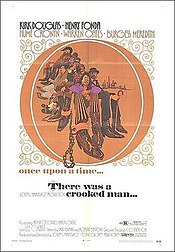

Reptile (Le) - 8/10

Le reptile, Joseph L. Mankiewicz (1970)

Unique western de Mankiewicz, qui visiblement s'amuse à adapter ses thèmes fétiches dans ce format nouveau pour lui, notamment l'opposition maître/esclave et la notion de masque. C'est en effet avec une bonne humeur constante qu'il aborde son film, bien éloignée de la tonalité sérieuse presque de rigueur, parvenant ainsi à dépoussiérer un genre ultra codifié.

La première scène ainsi que la musique décalée lancent le ton du film : dans une petite famille bourgeoise, nous voyons une serviteur black faire la "négresse" exprès pour se complaire dans son rôle devant ses maîtres, mais ne les aide pas derrière lorsque ça tourne mal. Cette manière de se jouer des autres est totalement reprise par Paris Pitman Jr. (interprété par Kirk Douglas, jubilatoire dans ce rôle) qui va braquer cette petite famille, et se délecte de voir ses collaborateurs tomber comme des mouches : il a ainsi le magot à lui tout seul. Puis ça continue comme ça, dans un mélange de cynisme et de rocambolesque. C'est très comique, mais cette scène introductive annonce que ça va finir mal. Cette démarche cinématographique ressemble à un mélange (réussi) de western spaghetti et de western US.

Le coeur du film se produit dans une prison (c'est donc un western carcéral), où nous rencontrons toute une galerie de personnages, très stéréotypés mais tournés en dérision : le couple gay (ils n'arrêtent pas de se disputer), le dandy (une belle buse naïve, qui se fait draguer par un gardien de prison), la balance (qui a tiré sur l'ex-shérif et croit avoir trouvé un ami, chose rare pour un indicateur), le chinois (une brute bien brave mais un peu bête), le vieux braqueur (à deux doigts de perdre la boule). Face à lui : un ancien shérif devenu directeur de prison, qui défend un idéal de justice, d'honnêteté et de pacification, mais un peu niais : il se fait souvent avoir par ses soit-disants collaborateurs ou hommes de confiance (un rôle interprété par Henry Fonda, qui reprend un personnage qu'il connaît bien, mais en le tirant vers la quasi auto-parodie). Il symbolise aussi l'effort d'amélioration des conditions de vie en prison. De son côté, Paris travaille son réseau d'amis pour planifier son évasion. L'opposition entre ces deux types d'individus, l'humaniste et le cynique, est tout le sujet du film.

Dans l'ensemble ça reste quand même bon enfant, et les petites scènes jubilatoires défilent à grande vitesse. Sauf qu'à la fin, tout comme au début, Paris n'a plus rien à faire de ses collaborateurs : son masque de gentillesse et d'avenance tombe, pour laisser place à une belle pourriture (ce que je trouve beau et génial à la fois, c'est qu'il ne tue personne : son seul bagout les entraîne eux-mêmes dans la gueule du loup, se servant des aptitudes de chacun). Mais dans un retournement assez attendu (typique du réalisateur), il trouvera un serpent plus méchant que lui. Les bons finissent par gagner, après une belle désillusion morale. Bref, un faux happy-end.

Le coeur du film se produit dans une prison (c'est donc un western carcéral), où nous rencontrons toute une galerie de personnages, très stéréotypés mais tournés en dérision : le couple gay (ils n'arrêtent pas de se disputer), le dandy (une belle buse naïve, qui se fait draguer par un gardien de prison), la balance (qui a tiré sur l'ex-shérif et croit avoir trouvé un ami, chose rare pour un indicateur), le chinois (une brute bien brave mais un peu bête), le vieux braqueur (à deux doigts de perdre la boule). Face à lui : un ancien shérif devenu directeur de prison, qui défend un idéal de justice, d'honnêteté et de pacification, mais un peu niais : il se fait souvent avoir par ses soit-disants collaborateurs ou hommes de confiance (un rôle interprété par Henry Fonda, qui reprend un personnage qu'il connaît bien, mais en le tirant vers la quasi auto-parodie). Il symbolise aussi l'effort d'amélioration des conditions de vie en prison. De son côté, Paris travaille son réseau d'amis pour planifier son évasion. L'opposition entre ces deux types d'individus, l'humaniste et le cynique, est tout le sujet du film.

Dans l'ensemble ça reste quand même bon enfant, et les petites scènes jubilatoires défilent à grande vitesse. Sauf qu'à la fin, tout comme au début, Paris n'a plus rien à faire de ses collaborateurs : son masque de gentillesse et d'avenance tombe, pour laisser place à une belle pourriture (ce que je trouve beau et génial à la fois, c'est qu'il ne tue personne : son seul bagout les entraîne eux-mêmes dans la gueule du loup, se servant des aptitudes de chacun). Mais dans un retournement assez attendu (typique du réalisateur), il trouvera un serpent plus méchant que lui. Les bons finissent par gagner, après une belle désillusion morale. Bref, un faux happy-end.

Un bon western, qui joue à la fois la carte du cynisme et de la comédie, porté par un très bon casting. Et un western revu par Mankiewicz, ça vaut le détour tant le bonhomme s'amuse à tourner en dérision ses personnages.

Critiques similaires

| Film: Reptile (Le) Note: 7,5/10 Auteur: Scalp |

Film: Reptile (Le) Note: 7/10 Auteur: John Lawrence |

Film: Reptile (Le) Note: 8/10 Auteur: osorojo |

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Pour être une nouvelle fois précis, le rôle de Henri Fonda est ici loin d'être un contre emploi pour lui

-

Scalp - BkRscar

- Messages: 62555

- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 13:17

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Mais heu ok je vais utiliser ma légendaire rhétorique pour modifier ça ... Ouais c'est vrai j'avais oublié que c'est son rôle dans IEUFDO qui était à contre-emploi

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Marionnette

-

Creeps - Predator

- Messages: 3525

- Inscription: Lun 31 Jan 2011, 19:12

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Je prends quand les arguments sont valables

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Je trouve que ma note est très bien comme ça. Il n'est pas assez "majeur" pour le genre.

Je trouve que ma note est très bien comme ça. Il n'est pas assez "majeur" pour le genre.-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

BILAN MAI

52 films vus

- Japon : 17

- USA : 13

- Chine : 11

- France : 5

- Italie : 2

- GB : 2

- Corée du sud : 2

TOP 10 découvertes (sans ordre de préférence) :

1) Sympathy for Mr vengeance

2) Le deuxième souffle

3) Kill

4) Moonrise Kingdom

5) Soudain l'été dernier

6) Entre le ciel et l'enfer

7) Suicide club 0

8 ) La forteresse cachée

9) Dog bite dog

10) Le château de l'araignée

Films à redécouvrir : Juliet in love, L'homme qui a tué Liberty Valance

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

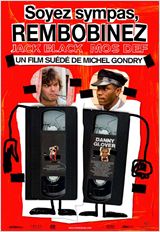

Soyez Sympas, Rembobinez - 6,5/10

Soyez sympa, rembobinez, Michel Gondry (2008)

C'est un peu long à démarrer, le début étant un gros prétexte pour justifier comment techniquement il est possible d'effacer toutes les cassettes d'un vidéo-club. Par contre, ce n'est pas une véritable comédie : c'est plus émouvant que drôle. Il s'agit plutôt d'une célébration de la création cinématographique, et plus précisément, des oeuvres imparfaites possédant un coeur et une âme. Et par ce biais là, une réunion idéale, utopiste, des membres d'une communauté de quartier, entre les anciennes générations qui ne parviennent pas à s'adapter au monde moderne, et les nouvelles qui les malmènent un peu sur le mode de la créativité. Sur le fond, ça m'a évoqué la naïveté de The artist, et sur la forme, aux délires des anciens films de Terry Gilliam.

Les meilleurs moments sont regroupés autour des réalisations des films, qui rappellent les courts-métrages d'enfants qui s'essaient à la caméra en imitant leurs films préférés, avec en apothéose le faux documentaire sur un musicien noir, paradoxalement l'unique création originale, qui s'approprie et réinvente les racines du quartier. On y découvre les coulisses des effets spéciaux, qui reflètent les goûts artisanaux de Michel Gondry, véritable Ray Harryhausen moderne. Malheureusement, le rythme du film ne tient pas sur toute la durée : la bande-annonce concentrait déjà le meilleur, ça manque de folie visuelle, et enfin j'ai trouvé que le scénario était cousu de fil blanc (difficile de faire cohabiter une histoire vraisemblable avec la réalisation de faux films, censés remplacer les vieilles VHS effacées, et berner ainsi la clientèle). Bref, malgré quelques bonnes idées (les trucages) et une idéologie qui me plaît (la revalorisation du quartier par la créativité à bon marché), j'ai trouvé l'ensemble trop sage et prévisible. Mais ça reste quand même très sympathique, les acteurs (même Jack Black) ont le mérite de ne pas être énervants, et ça fait toujours plaisir de revoir Danny Glover, plutôt rare ces derniers temps.

Les meilleurs moments sont regroupés autour des réalisations des films, qui rappellent les courts-métrages d'enfants qui s'essaient à la caméra en imitant leurs films préférés, avec en apothéose le faux documentaire sur un musicien noir, paradoxalement l'unique création originale, qui s'approprie et réinvente les racines du quartier. On y découvre les coulisses des effets spéciaux, qui reflètent les goûts artisanaux de Michel Gondry, véritable Ray Harryhausen moderne. Malheureusement, le rythme du film ne tient pas sur toute la durée : la bande-annonce concentrait déjà le meilleur, ça manque de folie visuelle, et enfin j'ai trouvé que le scénario était cousu de fil blanc (difficile de faire cohabiter une histoire vraisemblable avec la réalisation de faux films, censés remplacer les vieilles VHS effacées, et berner ainsi la clientèle). Bref, malgré quelques bonnes idées (les trucages) et une idéologie qui me plaît (la revalorisation du quartier par la créativité à bon marché), j'ai trouvé l'ensemble trop sage et prévisible. Mais ça reste quand même très sympathique, les acteurs (même Jack Black) ont le mérite de ne pas être énervants, et ça fait toujours plaisir de revoir Danny Glover, plutôt rare ces derniers temps.

A défaut d'être vraiment drôle, une histoire touchante, faisant collaborer revalorisation communautaire et création cinématographique à bon marché. Invraisemblable, imparfait, mais sympathique.

Critiques similaires

| Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 7,5/10 Auteur: Bik |

Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 9/10 Auteur: Pathfinder |

Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 7/10 Auteur: Bik |

Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 8,5/10 Auteur: Chacha |

Film: Soyez sympas, rembobinez Note: 8/10 Auteur: Niko06 |

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Année du dragon (L') - 8/10

L'année du dragon, Michael Cimino (1985)

Je pense que pour l'apprécier totalement, il ne faut pas considérer L'année du dragon comme un polar pur et dur. Plus qu'un simple film policier, le script entrelace au moins quatre niveaux de lecture. Globalement c'est très bien écrit, et c'est moins simple que ça en a l'air. Il s'agit d'abord d'une plongée dans la criminalité chinoise en plein coeur de Chinatown, véritable ville dans la ville, qui me fait penser par bien des côtés au diptyque Election. Un objet exotique fascinant pour un oeil profane (fêtes, cérémonies funéraires). En surface, une société polie, mais masquant une activité impitoyable et corrompue. Le détonateur est représenté par un flic peu conventionnel, prêt à franchir les limites à la manière d'un Inspecteur Harry dont il emprunte un racisme, une misogynie apparents, et surtout la volonté de secouer un système bien rodé, et d'un French Connection en ce qui concerne les méthodes violentes et le sujet, la drogue. Ensuite, le background du policier est particulier, vétéran du Vietnam, et permet de comprendre ses motivations. On reconnaît ici la patte de Michael Cimino, également réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, qui y décrivait des personnages détruits par cette guerre. Or, à la suite de cet événement, à travers son incorruptibilité et sa ténacité dans son enquête, ce flic cherche à rétablir une injustice, assouvir une vengeance. Une (fausse) chimère qu'il poursuit (tout comme l'existence de la Triade qui est souvent mise en doute) et qui bouffe tout sur son passage. C'est là qu'intervient le troisième niveau du scénario : sa vie personnelle, particulièrement son couple, lui aussi pleinement victime de la collision entre son traumatisme et son règlement sur le terrain. Cet aspect-là permet de creuser la psychologie du personnage, en pleine crise de la quarantaine, à la fois impulsif, violent, ambitieux, séducteur, enfantin, égoïste, et terriblement solitaire. Les deux femmes qu'il fréquente révèlent deux désirs différents, opposés : d'un côté la sécurité et la continuité d'une identité, de l'autre l'exotisme et la rupture. Autrement dit, un personnage écartelé entre son besoin viscéral de trouver un semblant de justice ou d'honnêteté, véritable tête brûlée sur le terrain, et son romantisme. Deux facettes d'une même médaille, qui fait juxtaposer une réputation peu glorieuse et une profonde humanité. Enfin, cette guerre de territoires inter-clanique et inter-raciale ouvre sur une lecture de l'histoire des E-U, traitée à côté de celle de la Triade chinoise, qui a aussi des cadavres dans son placard. Le passé de ce pays est alors exhumé, faisant ainsi apparaître les émigrés, et notamment les chinois, comme ses véritables "fondateurs", laissés dans l'ombre.

Par contre, le déroulement de l'enquête accuse de petits défauts de cohérence ou de fluidité dans le détail (l'infiltration, le flic qui déboule sur le parrain sans être inquiété par ses hommes de mains, la manière dont il expédie son ancienne relation à la fin ...). Puis c'est finalement assez classique dans son fond (trafic de drogue et guerre des clans). Par contre, je trouve que cette enquête est intéressante, non seulement par l'ambiance qui y est instillée, mais aussi par les individus qui y sont impliqués à savoir : les bonnes soeurs interprètes et anciennes missionnaires du Vietnam, un chinois qui sacrifie son existence à tous les niveaux pour redonner un peu de dignité à sa communauté, la presse manipulée par les policiers pour faire passer un message négatif contre la Triade et révéler son existence jusqu'à présent niée. Bref, tous des personnages qui ont un rapport plus ou moins éloigné du conflit vietnamien, et qui renvoient donc au passé du flic. En ce qui concerne l'ambiance, il y a un très beau boulot sur la photographie, qui aide à l'immersion et rend Chinatown véritablement mystérieuse. Cette ville est dépeinte sous plusieurs angles, alternant affrontements secs et violents à la manière d'un Peckinpah, cérémonies vénérables, et bas-fonds inquiétants. Enfin, la la BO se fait discrète mais demeure très belle, à la fois lyrique et mélancolique, évoquant le sentimentalisme du personnage principal, son rattachement douloureux au passé.

Pour conclure, le casting est bon dans l'ensemble. Mickey Rourke y trouve l'un de ses meilleurs rôles, plutôt convaincant dans la peau d'un personnage censé faire une quinzaine d'années de plus que son âge réel. C'était vraiment sa meilleure période. Il a beaucoup de classe dans son imperméable et son chapeau, se démarquant ainsi des autres policiers : à l'image de son terrain d'enquête, il est lui-même mystérieux, fascinant. Le bad-guy qui lui donne la réplique est aussi très bon, crédible dans le rôle du parrain. J'ai un peu plus de mal avec les rôles féminins (bien qu'intéressantes par ce qu'elles apportent au profil du personnage principal) : la femme du flic n'est pas très belle, et je trouve que la chinoise, bien qu'assez jolie, joue parfois un peu faux. Bizarrement, le réalisateur a réussi à rendre touchant ce ménage à trois (le flic a finalement ses raisons personnelles de rester avec chacune d'entre-elles, et on peut sentir la tension à chaque fois que leur vie est en danger), bien que le happy-end soit peu justifié (le flic passe de la déchéance morale et affective à un regain trop soudain pour être vraisemblable).

Par contre, le déroulement de l'enquête accuse de petits défauts de cohérence ou de fluidité dans le détail (l'infiltration, le flic qui déboule sur le parrain sans être inquiété par ses hommes de mains, la manière dont il expédie son ancienne relation à la fin ...). Puis c'est finalement assez classique dans son fond (trafic de drogue et guerre des clans). Par contre, je trouve que cette enquête est intéressante, non seulement par l'ambiance qui y est instillée, mais aussi par les individus qui y sont impliqués à savoir : les bonnes soeurs interprètes et anciennes missionnaires du Vietnam, un chinois qui sacrifie son existence à tous les niveaux pour redonner un peu de dignité à sa communauté, la presse manipulée par les policiers pour faire passer un message négatif contre la Triade et révéler son existence jusqu'à présent niée. Bref, tous des personnages qui ont un rapport plus ou moins éloigné du conflit vietnamien, et qui renvoient donc au passé du flic. En ce qui concerne l'ambiance, il y a un très beau boulot sur la photographie, qui aide à l'immersion et rend Chinatown véritablement mystérieuse. Cette ville est dépeinte sous plusieurs angles, alternant affrontements secs et violents à la manière d'un Peckinpah, cérémonies vénérables, et bas-fonds inquiétants. Enfin, la la BO se fait discrète mais demeure très belle, à la fois lyrique et mélancolique, évoquant le sentimentalisme du personnage principal, son rattachement douloureux au passé.

Pour conclure, le casting est bon dans l'ensemble. Mickey Rourke y trouve l'un de ses meilleurs rôles, plutôt convaincant dans la peau d'un personnage censé faire une quinzaine d'années de plus que son âge réel. C'était vraiment sa meilleure période. Il a beaucoup de classe dans son imperméable et son chapeau, se démarquant ainsi des autres policiers : à l'image de son terrain d'enquête, il est lui-même mystérieux, fascinant. Le bad-guy qui lui donne la réplique est aussi très bon, crédible dans le rôle du parrain. J'ai un peu plus de mal avec les rôles féminins (bien qu'intéressantes par ce qu'elles apportent au profil du personnage principal) : la femme du flic n'est pas très belle, et je trouve que la chinoise, bien qu'assez jolie, joue parfois un peu faux. Bizarrement, le réalisateur a réussi à rendre touchant ce ménage à trois (le flic a finalement ses raisons personnelles de rester avec chacune d'entre-elles, et on peut sentir la tension à chaque fois que leur vie est en danger), bien que le happy-end soit peu justifié (le flic passe de la déchéance morale et affective à un regain trop soudain pour être vraisemblable).

Malgré quelques défauts narratifs, un film très riche par son script, et fascinant par son ambiance. Une histoire à lecture multiple, entre enquête policière, traumatisme de guerre, discours communautaire, et romantisme de l'entre-deux âges.

Critiques similaires

| Film: Année du dragon (L') Note: 10/10 Auteur: Jed_Trigado |

Film: Année du dragon (L') Note: 10/10 Auteur: angel.heart |

Film: Année du dragon (L') Note: 7/10 Auteur: Scalp |

Film: Année du dragon (L') Note: 7/10 Auteur: osorojo |

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 21258

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com