[oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Modérateurs: Dunandan, Alegas, Modérateurs du forum

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Ben Netflix si tu passes l'interface en anglais tu as accès a des films pas dispo si tu es en français et même si tu tapes le nom du film. Incompréhensible ça.

-

Scalp - BkRscar

- Messages: 61447

- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 13:17

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Ah ué ? J'ai jamais essayé, c'est bizarre. Je switche régulièrement le VPN pour voir ce qui est dispo ailleurs, mais juste changer la langue, j'ai pas fait.

Pour Netflix, les codes que j'avais partagés fonctionnent pas mal, même si ça ne permet pas de faire des recherches ciblées en dehors de ces foutus genres.

Pour Netflix, les codes que j'avais partagés fonctionnent pas mal, même si ça ne permet pas de faire des recherches ciblées en dehors de ces foutus genres.

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22315

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Scalp a écrit:Ben Netflix si tu passes l'interface en anglais tu as accès a des films pas dispo si tu es en français et même si tu tapes le nom du film. Incompréhensible ça.

Ce ne sont pas des films dispos en VO uniquement avec ST anglais ? J'avais trouvé des films japonais comme ça sur le Netflix français.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45052

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Pour la plupart oui mais on peut aussi trouver des films avec stfr.

-

Scalp - BkRscar

- Messages: 61447

- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 13:17

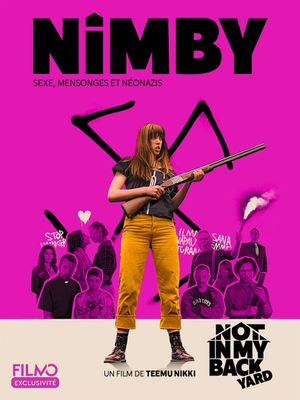

Nimby - 5/10

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

NIMBY

Film de Teemu Nikki · 1 h 34 min · 13 mars 2024 (France) — 5/10

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

On ne passe pas loin de la bonne petite surprise avec cette comédie noire finlandaise au pitch saugrenu puisqu'il s'agit, pour deux amoureuses, d'annoncer leur homosexualité à leurs familles respectives. Ces dernières étant, bien entendu, présentées comme très conservatrices, on s'attend à ce que ce soit sportif, mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévu puisqu'une attaque de nazis énervés finit par reléguer l'objet du débat au 10,000ème plan.

La première moitié du film, à l'image de ce script complètement farfelu, fonctionne pas mal. L'arrivée des deux femmes dans la maison familiale, avec le premier pot aux roses qui se dévoile, est amusante. J'étais donc bien disposé pour la suite mais malheureusement, une fois la mise en place du siège terminée, le script se contente de faire du surplace quand il ne développe pas les différents personnages à grand renfort de clichés peu inspirés. De quoi finir la séance un peu blasé même si un ultime soubresaut lors d'un final énergique permet d'accueillir le générique avec le sourire.

C'est dommage, il y avait clairement matière à mieux, mais l'inspiration a manqué pour orchestrer toutes les personnalités en présence sans se laisser aller à tout un tas de lieux communs un brin pompeux.

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22315

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Mandingo - 8/10

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mandingo

Film de Richard Fleischer · 2 h 07 min · 17 septembre 1975 (France) — 8/10

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mandingo me conforte dans mon sentiment que Fleischer était un artisan sacrément doué; je n'en doutais pas vraiment, vu que j'ai apprécié beaucoup de films de sa main, mais comme j'estime qu'il est à tort souvent oublié des listes de réalisateurs importants, ça me fait un nouvel atout à dégainer pour argumenter en ce sens.

Quelle fresque poisseuse il signe là avec cette illustration noire en diable des pires atrocités qu'ont pu commettre les hommes en réduisant leurs pairs à l'esclavage. On reproche souvent aux films qui traitent de ce sujet sensible de ne pas pousser le curseur assez loin, Fleischer ici ne prend pas de gants et passe en zone rouge à diverses reprises : de nombreuses séquences font littéralement froid dans le dos. Pour n'en citer qu'une, avant Tarantino qui reproduira le même malaise quelques années plus tard dans l'intimité d'un salon cossu de son Django, il met en scène un combat à mort d'un réalisme repoussant dont l'issue, horriblement marquante, annoncera une fin du même tonneau : radicale, violemment désespérante, absolument inhumaine.

Le reste du film navigue dans les mêmes eaux puisque même le blanc du coin qui ressent un peu d'empathie ne se rend pas compte que c'est un connard comme les autres, à une échelle un peu moindre, mais un salopard quand même. Les différentes séquences mises en scène par Fleischer pour illustrer le quotidien d'hommes blancs de pouvoir, qui considèrent leurs esclaves comme des bêtes, sont absolument dégueulasses. Qu'il s'agisse du droit de cuissage sur les jeunes filles à peine pubères, de ces marchés où l'on inspecte les hommes et femmes en vente sous la moindre couture, ou encore de cette passion du père pour la pure race du titre, tout est efficace en diable pour rendre insoutenable la démonstration.

Si l'on ajoute à cette plume radicale une galerie d'acteurs sacrément inspirés ainsi qu'une mise en scène aux petits oignons, le résultat est sans appel : on ne voit pas passer les deux heures et on finit le film sur les rotules, la tronche en vrac, sacrément démoralisé parce que tout ceci n'est pas si vieux au final, et que sans aucun doute, ces horreurs sont encore une réalité quelque part sur terre. Ces démonstrations de la violence qui caractérise la nature de l'homme sont toujours un rappel à l'ordre d'une tristesse absolue et dans le cas présent un mal nécessaire contribuant à un devoir de mémoire qui ne l'est pas moins.

Critiques similaires

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22315

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Ouais, il est top.

- angel.heart

- Robocop

- Messages: 9394

- Inscription: Lun 28 Mar 2011, 14:55

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Et puis on peut être certain que Tarantino l'a vu

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22315

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Ca va celui-là il s'en cache pas et assume la filiation. Mais c'est ouf qu'un 12 jours of Slave soit porté aux nues (quoique aujourd'hui on en parle plus trop) et que celui là soit assez obscur.

-

Scalp - BkRscar

- Messages: 61447

- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 13:17

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Ca m'étonne pas perso, 12 years a slave c'est une version Netflix -12 de ce film, c'est propret, moins éprouvant pour les gens et surtout c'est oscarisable ^^

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22315

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Avec Brad Pitt dans le rôle de Jésus.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 45052

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

osorojo a écrit:Ca m'étonne pas perso, 12 years a slave c'est une version Netflix -12 de ce film, c'est propret, moins éprouvant pour les gens et surtout c'est oscarisable ^^

Oh putain tu avais mis 7.

-

Scalp - BkRscar

- Messages: 61447

- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 13:17

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Ah ouais, tiens, j'viens de relire ma critique, marrant j'en ai un souvenir moins positif que ce que j'en avais pensé au visionnage mais oui je l'avais trouvé pas mal, juste moins trash que le Fleischer. Après toi tu mets 3, t'abuses aussi

Là avec Mandingo, on est plus du côté de Addio Zio Tom, qui lui est encore plus extrême, en zone rouge pendant 2 heures, un peu trop sans doute.

Là avec Mandingo, on est plus du côté de Addio Zio Tom, qui lui est encore plus extrême, en zone rouge pendant 2 heures, un peu trop sans doute.

-

osorojo - King Kong

- Messages: 22315

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [oso] Mes bafouillages erratiques vol. 2025

Ah ben j'avais vraiment trouvé ça à chier, et le dernier film du réal est venu confirmer que son crédo du racisme pour les nuls c'est son truc.

-

Scalp - BkRscar

- Messages: 61447

- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 13:17

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com