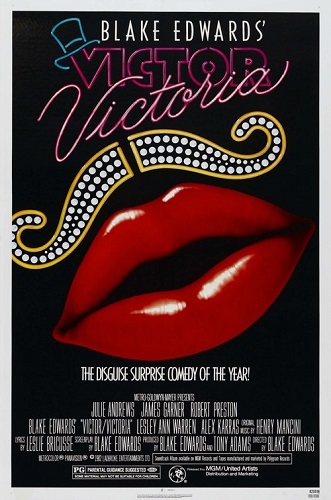

Victor Victoria de Blake Edwards

(1982)

(1982)

J’ai lancé le film en ayant en tête une recommandation que j’avais entendu dans un podcast, où l’on disait que c’était probablement le dernier grand film de Blake Edwards, mais je ne m’attendais pas à voir carrément son meilleur tout court (sur ce que j’en ai vu, évidemment). A cette époque, Edwards réalise soit des films satiriques à charge contre Hollywood, soit des suites de Pink Panther, et c’est donc étonnant de le voir se tourner vers une comédie musicale (en partie), qui plus est un remake d’un film allemand des années 30. A l’arrivée, pourtant cela fait sens, d’une part parce que le film permet à Edwards d’offrir à sa femme, Julie Andrews, un superbe rôle de cinéma, d’autre part parce que toute la notion de travesti fait sens chez Edwards, lui qui a toujours aimé faire porter des déguisements à ses personnages pour en tromper d’autres. Ici donc, une intrigue simple mais réjouissante : dans le Paris des années 30, un chanteur gay de cabaret sur le déclin rencontre une chanteuse frappée de plein fouet par la pauvreté. De fil en aiguille, les deux vont développer un show centré autour d’elle, en la faisant passer pour un homme dont le clou du numéro serait de se faire passer pour une femme.

De là vont découler un bon paquet de quiproquos et de situations vaudevillesques (tout le passage de l’infiltration dans la chambre qui rappelle forcément Pink Panther, et le gag du voisin qui n’ose pas sortir ses chaussures ), avec notamment un riche homme qui, ne pouvant croire qu’il puisse être attiré physiquement par un homme, va se faire un devoir de découvrir le fin mot de l’histoire. Autant de storylines qui enrichissent le cœur du film, en brouillant les frontières de la norme, de la sexualité, de la moralité, et de la bien-pensance, le tout en faisant rire allègrement son spectateur (c’est clairement l’une des comédies les plus drôles d’Edwards). Pour résumer, on pourrait dire que ce film est un peu le chaînon manquant entre le cinéma de Billy Wilder et celui de Bob Fosse, autant dire que ça signifie beaucoup pour moi

), avec notamment un riche homme qui, ne pouvant croire qu’il puisse être attiré physiquement par un homme, va se faire un devoir de découvrir le fin mot de l’histoire. Autant de storylines qui enrichissent le cœur du film, en brouillant les frontières de la norme, de la sexualité, de la moralité, et de la bien-pensance, le tout en faisant rire allègrement son spectateur (c’est clairement l’une des comédies les plus drôles d’Edwards). Pour résumer, on pourrait dire que ce film est un peu le chaînon manquant entre le cinéma de Billy Wilder et celui de Bob Fosse, autant dire que ça signifie beaucoup pour moi  . Le charme du métrage repose en grande partie sur son casting très réussi, et c’est évidemment le duo Andrews/Preston qu’on retient le plus : la première est fabuleuse dans un rôle assez compliqué tant il demande de la subtilité de jeu, le second est une sacré découverte, d’autant qu’il a le personnage avec les répliques les plus drôles du film (son dialogue avec la blonde, alors qu’elle le tente d’abandonner son homosexualité, est un régal

. Le charme du métrage repose en grande partie sur son casting très réussi, et c’est évidemment le duo Andrews/Preston qu’on retient le plus : la première est fabuleuse dans un rôle assez compliqué tant il demande de la subtilité de jeu, le second est une sacré découverte, d’autant qu’il a le personnage avec les répliques les plus drôles du film (son dialogue avec la blonde, alors qu’elle le tente d’abandonner son homosexualité, est un régal  ). Big up aussi pour James Garner dans un rôle qui aurait pu être manichéen et ridicule, mais qui s’avère en fin de compte très touchant, et cela doit beaucoup à l’écriture d’Edwards qui évite la plupart des pièges auxquels on peut s’attendre dans la continuité du récit.

). Big up aussi pour James Garner dans un rôle qui aurait pu être manichéen et ridicule, mais qui s’avère en fin de compte très touchant, et cela doit beaucoup à l’écriture d’Edwards qui évite la plupart des pièges auxquels on peut s’attendre dans la continuité du récit.

Côté mise en scène, c’est du Edwards en grande forme, et c’est classieux en diable avec déjà une belle utilisation du scope (ce qui n’est pas donné à tout le monde sur une comédie), du décor en studio (qui n’est jamais dérangeant ici, ça apporte un véritable charme, un peu comme sur Irma la douce qui recréait aussi Paris), un véritable sens comique au sein du cadre, et enfin le film est aussi, en partie, un film musical de premier ordre, grandement aidé par la partition du fidèle Mancini. Malgré son succès à l’époque (sept nominations aux Oscars tout de même !), j’ai l’impression que le film est désormais peu connu du grand public, en tout cas bien moins que d’autres films d’Edwards, et c’est bien dommage car ça mérite largement le détour. Clairement l’une de mes plus belles découvertes de l’année.

De là vont découler un bon paquet de quiproquos et de situations vaudevillesques (tout le passage de l’infiltration dans la chambre qui rappelle forcément Pink Panther, et le gag du voisin qui n’ose pas sortir ses chaussures

), avec notamment un riche homme qui, ne pouvant croire qu’il puisse être attiré physiquement par un homme, va se faire un devoir de découvrir le fin mot de l’histoire. Autant de storylines qui enrichissent le cœur du film, en brouillant les frontières de la norme, de la sexualité, de la moralité, et de la bien-pensance, le tout en faisant rire allègrement son spectateur (c’est clairement l’une des comédies les plus drôles d’Edwards). Pour résumer, on pourrait dire que ce film est un peu le chaînon manquant entre le cinéma de Billy Wilder et celui de Bob Fosse, autant dire que ça signifie beaucoup pour moi

), avec notamment un riche homme qui, ne pouvant croire qu’il puisse être attiré physiquement par un homme, va se faire un devoir de découvrir le fin mot de l’histoire. Autant de storylines qui enrichissent le cœur du film, en brouillant les frontières de la norme, de la sexualité, de la moralité, et de la bien-pensance, le tout en faisant rire allègrement son spectateur (c’est clairement l’une des comédies les plus drôles d’Edwards). Pour résumer, on pourrait dire que ce film est un peu le chaînon manquant entre le cinéma de Billy Wilder et celui de Bob Fosse, autant dire que ça signifie beaucoup pour moi  . Le charme du métrage repose en grande partie sur son casting très réussi, et c’est évidemment le duo Andrews/Preston qu’on retient le plus : la première est fabuleuse dans un rôle assez compliqué tant il demande de la subtilité de jeu, le second est une sacré découverte, d’autant qu’il a le personnage avec les répliques les plus drôles du film (son dialogue avec la blonde, alors qu’elle le tente d’abandonner son homosexualité, est un régal

. Le charme du métrage repose en grande partie sur son casting très réussi, et c’est évidemment le duo Andrews/Preston qu’on retient le plus : la première est fabuleuse dans un rôle assez compliqué tant il demande de la subtilité de jeu, le second est une sacré découverte, d’autant qu’il a le personnage avec les répliques les plus drôles du film (son dialogue avec la blonde, alors qu’elle le tente d’abandonner son homosexualité, est un régal Côté mise en scène, c’est du Edwards en grande forme, et c’est classieux en diable avec déjà une belle utilisation du scope (ce qui n’est pas donné à tout le monde sur une comédie), du décor en studio (qui n’est jamais dérangeant ici, ça apporte un véritable charme, un peu comme sur Irma la douce qui recréait aussi Paris), un véritable sens comique au sein du cadre, et enfin le film est aussi, en partie, un film musical de premier ordre, grandement aidé par la partition du fidèle Mancini. Malgré son succès à l’époque (sept nominations aux Oscars tout de même !), j’ai l’impression que le film est désormais peu connu du grand public, en tout cas bien moins que d’autres films d’Edwards, et c’est bien dommage car ça mérite largement le détour. Clairement l’une de mes plus belles découvertes de l’année.

8/10