).

).[Alegas] Mes Critiques en 2023

Modérateur: Dunandan

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

Là-dessus on n'en sait rien. Mais si au moins les scènes de crash étaient drôles, le film aurait eu une autre allure (pas sûr de la concordance des temps là...  ).

).

).

).

Sinon, oui, j'aime les nibards.

-

pabelbaba - BkRscar

- Messages: 25244

- Inscription: Mar 29 Mar 2011, 13:23

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

(Ca me choque pas, vire moi ce UNE qui témoigne d'un balbutiement précoce, et on est ok  )

)

Sinon, j'en avais pensé la même chose, c'est con il y avait une bonne base.

Pour Madonna, j'ai aucun souvenir d'elle au ciné, dans quoi elle a été convaincante ?

)

)Sinon, j'en avais pensé la même chose, c'est con il y avait une bonne base.

Pour Madonna, j'ai aucun souvenir d'elle au ciné, dans quoi elle a été convaincante ?

-

osorojo - Superman

- Messages: 22910

- Inscription: Dim 15 Aoû 2010, 22:51

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

Elle était convaincante dans Une équipe hors du commun, mais c'est bien le seul film où je me souviens de sa prestation.

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 52275

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

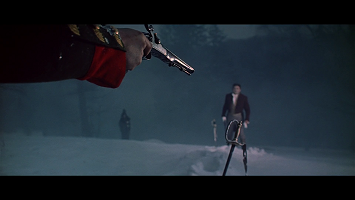

Opération jupons - 6/10

Operation Petticoat (Opération jupons) de Blake Edwards

(1959)

(1959)

Si Blake Edwards avait réalisé une poignée de films auparavant, c’est véritablement celui-ci qui lui permettra de gagner définitivement ses entrées à Hollywood, notamment grâce à un box-office très favorable (troisième meilleur succès U.S. de l’année, rien de moins). Pour autant, est-ce qu’on pourrait ranger ce métrage parmi les meilleurs de son réalisateur ? La réponse est indéniablement négative. Non pas que le film soit mauvais, mais on sent qu’Edwards n’est encore à ce moment-là qu’un yes man, un faiseur qui vise le fonctionnel, et bien que certains éléments de ses futures grandes comédies sont déjà perceptibles sur quelques scènes, c’est encore trop léger pour transformer cette commande de studio en quelque chose de plus élégant.

Sur le papier, c’était pourtant pas gagné tant le pitch est casse-gueule : de base, j’avoue être assez sceptique face aux comédies militaires, et voir ici un film de sous-marin transformé en farce aurait aisément pu me saouler. Néanmoins, Edwards me surprend sur ce coup-là, et livre une petite comédie sympathique, aidée par un budget qu’on devine confortable (beaucoup de séquences tournées dans des décors naturels, et un bon paquet de navires et sous-marins empruntés pour les besoins du métrage). Le film doit beaucoup à son parti-pris comique d’avoir assez peu de limites : ça va à fond dans l’absurde, autant dans la caractérisation des personnages (celui de Tony Curtis notamment, qui peut voler n’importe quoi en peu de temps, c’est un peu le personnage de Dupontel dans Un long dimanche de fiançailles en fait ) que dans les situations (le sous-marin rose, tout l’arc autour du cochon qu’il faut ramener à bord en le déguisant

) que dans les situations (le sous-marin rose, tout l’arc autour du cochon qu’il faut ramener à bord en le déguisant  ) et ça donne un côté imprévisible particulièrement bienvenu, sans lui je pense que le film aurait été un peu chiant à suivre. Car derrière cette rigolade, il faut avouer que le film ne raconte pas grand chose. Il y a bien quelque chose du côté du perso de Cary Grant, qui se remémore sa première mission, et comment il gère tant bien que mal ses troupes, mais c’est à peu près tout, car tout le reste est vraiment là pour la déconnade, pas pour développer des arcs narratifs.

) et ça donne un côté imprévisible particulièrement bienvenu, sans lui je pense que le film aurait été un peu chiant à suivre. Car derrière cette rigolade, il faut avouer que le film ne raconte pas grand chose. Il y a bien quelque chose du côté du perso de Cary Grant, qui se remémore sa première mission, et comment il gère tant bien que mal ses troupes, mais c’est à peu près tout, car tout le reste est vraiment là pour la déconnade, pas pour développer des arcs narratifs.

Du coup, ça donne dans l’ensemble une comédie assez efficace, bien qu’un peu longuette (un peu plus de deux heures, c’est trop pour ce que ça raconte) et qui doit énormément à son duo d’acteurs principaux : Cary Grant retrouve un rôle digne de ceux qu’il avait pu avoir dans ses comédies 30’s (sa tronche quand il ouvre la porte des chiottes et découvre le cochon , je ne m’en remet pas), et Tony Curtis, bien qu’un peu moins à l’aise que son partenaire, est efficace dans ce rôle de sous-officier roublard. Clairement pas une grande comédie de son réalisateur donc, mais un film intéressant étant donné que c’est celui qui lui permettra de faire sa lancée de métrages emblématiques au cours des 60’s.

, je ne m’en remet pas), et Tony Curtis, bien qu’un peu moins à l’aise que son partenaire, est efficace dans ce rôle de sous-officier roublard. Clairement pas une grande comédie de son réalisateur donc, mais un film intéressant étant donné que c’est celui qui lui permettra de faire sa lancée de métrages emblématiques au cours des 60’s.

Sur le papier, c’était pourtant pas gagné tant le pitch est casse-gueule : de base, j’avoue être assez sceptique face aux comédies militaires, et voir ici un film de sous-marin transformé en farce aurait aisément pu me saouler. Néanmoins, Edwards me surprend sur ce coup-là, et livre une petite comédie sympathique, aidée par un budget qu’on devine confortable (beaucoup de séquences tournées dans des décors naturels, et un bon paquet de navires et sous-marins empruntés pour les besoins du métrage). Le film doit beaucoup à son parti-pris comique d’avoir assez peu de limites : ça va à fond dans l’absurde, autant dans la caractérisation des personnages (celui de Tony Curtis notamment, qui peut voler n’importe quoi en peu de temps, c’est un peu le personnage de Dupontel dans Un long dimanche de fiançailles en fait

) et ça donne un côté imprévisible particulièrement bienvenu, sans lui je pense que le film aurait été un peu chiant à suivre. Car derrière cette rigolade, il faut avouer que le film ne raconte pas grand chose. Il y a bien quelque chose du côté du perso de Cary Grant, qui se remémore sa première mission, et comment il gère tant bien que mal ses troupes, mais c’est à peu près tout, car tout le reste est vraiment là pour la déconnade, pas pour développer des arcs narratifs.

) et ça donne un côté imprévisible particulièrement bienvenu, sans lui je pense que le film aurait été un peu chiant à suivre. Car derrière cette rigolade, il faut avouer que le film ne raconte pas grand chose. Il y a bien quelque chose du côté du perso de Cary Grant, qui se remémore sa première mission, et comment il gère tant bien que mal ses troupes, mais c’est à peu près tout, car tout le reste est vraiment là pour la déconnade, pas pour développer des arcs narratifs.Du coup, ça donne dans l’ensemble une comédie assez efficace, bien qu’un peu longuette (un peu plus de deux heures, c’est trop pour ce que ça raconte) et qui doit énormément à son duo d’acteurs principaux : Cary Grant retrouve un rôle digne de ceux qu’il avait pu avoir dans ses comédies 30’s (sa tronche quand il ouvre la porte des chiottes et découvre le cochon

, je ne m’en remet pas), et Tony Curtis, bien qu’un peu moins à l’aise que son partenaire, est efficace dans ce rôle de sous-officier roublard. Clairement pas une grande comédie de son réalisateur donc, mais un film intéressant étant donné que c’est celui qui lui permettra de faire sa lancée de métrages emblématiques au cours des 60’s.

, je ne m’en remet pas), et Tony Curtis, bien qu’un peu moins à l’aise que son partenaire, est efficace dans ce rôle de sous-officier roublard. Clairement pas une grande comédie de son réalisateur donc, mais un film intéressant étant donné que c’est celui qui lui permettra de faire sa lancée de métrages emblématiques au cours des 60’s.6/10

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 52275

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

Madonna est une actrice de merde.

Toute personne ayant subi Shanghai surprise, Dick Tracy et Body le sait.

Toute personne ayant subi Shanghai surprise, Dick Tracy et Body le sait.

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 46449

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

BILAN NOVEMBRE 2023

Films vus :

396 : Second tour, Albert Dupontel, 2023, Ciné VF : 6/10

397 : Peter Pan & Wendy, David Lowery, 2023, TV VOST : 3,5/10

398 : Mickey, Donald, Googy : The Three Musketeers, Donovan Cook, 2004, TV VF : 5/10

399 : A bittersweet life, Kim Jee-woon, 2005, Ciné VOST : 8/10

400 : Letiat jouravli, Mikhaïl Kalatozov, 1957, Blu-Ray VOST : 7/10

401 : Operation Petticoat, Blake Edwards, 1959, TV VOST : 6/10

402 : Voleuses, Mélanie Laurent, 2023, TV VF : 2/10

403 : Kimi-tachi wa dō ikiru ka, Hayao Miyazaki, 2023, Ciné VOST : 6/10

404 : Farang, Xavier Gens, 2023, Truc VF : 6,5/10

405 : The Old Oak, Ken Loach, 2023, Ciné VOST : 5,5/10

406 : Queen Christina, Rouben Mamoulian, 1933, DVD VOST : 6,5/10

407 : Voïna i mir, Sergueï Bondartchouk, 1966, Ciné VOST : 8/10

408 : Cobweb, Kim Jee-woon, 2023, Ciné VOST : 4/10

409 : Flora and son, John Carney, 2023, Truc VOST : 7,5/10

410 : Victor/Victoria, Blake Edwards, 1982, DVD VOST : 8/10

411 : Kingdom of Heaven, Ridley Scott, 2005, Ciné VOST : 9/10

412 : They were expendable, John Ford, 1945, Truc VOST : 5/10

413 : Protégé, Derek Yee, 2007, Truc VOSTA : 6/10

414 : Poil de carotte, Julien Duvivier, 1932, Truc VF : 7,5/10

415 : Campanadas a medianoche, Orson Welles, 1966, DVD VOST : 5/10

416 : Santa & Cie, Alain Chabat, 2017, TV VF : 6/10

417 : Vincent doit mourir, Stéphane Castang, 2023, Ciné VF : 6/10

418 : Croc-Blanc, Alexandre Espigares, 2018, Blu-Ray VF : 5/10

419 : Bottoms, Emma Seligman, 2023, TV VOST : 6,5/10

420 : Le tour du monde en 80 jours, Samuel Tourneux, 2021, Blu-Ray VF : 4/10

421 : The Bonfire of the Vanities, Brian De Palma, 1990, Truc VOST : 6,5/10

422 : Sly, Thom Zimny, 2023, TV VOST : 4,5/10

423 : The Killer, David Fincher, 2023, Ciné VOST : 8,5/10

424 : The Eiger Sanction, Clint Eastwood, 1975, TV VOST : 2,5/10

425 : Rien à perdre, Delphine Deloget, 2023, Ciné VF : 6,5/10

426 : The Quiet Family, Kim Jee-woon, 1998, Ciné VOST : 5,5/10

427 : Rescue Dawn, Werner Herzog, 2006, TV VOST : 6/10

Découverte du mois :

Autres découvertes marquantes :

396 : Second tour, Albert Dupontel, 2023, Ciné VF : 6/10

397 : Peter Pan & Wendy, David Lowery, 2023, TV VOST : 3,5/10

398 : Mickey, Donald, Googy : The Three Musketeers, Donovan Cook, 2004, TV VF : 5/10

399 : A bittersweet life, Kim Jee-woon, 2005, Ciné VOST : 8/10

400 : Letiat jouravli, Mikhaïl Kalatozov, 1957, Blu-Ray VOST : 7/10

401 : Operation Petticoat, Blake Edwards, 1959, TV VOST : 6/10

402 : Voleuses, Mélanie Laurent, 2023, TV VF : 2/10

403 : Kimi-tachi wa dō ikiru ka, Hayao Miyazaki, 2023, Ciné VOST : 6/10

404 : Farang, Xavier Gens, 2023, Truc VF : 6,5/10

405 : The Old Oak, Ken Loach, 2023, Ciné VOST : 5,5/10

406 : Queen Christina, Rouben Mamoulian, 1933, DVD VOST : 6,5/10

407 : Voïna i mir, Sergueï Bondartchouk, 1966, Ciné VOST : 8/10

408 : Cobweb, Kim Jee-woon, 2023, Ciné VOST : 4/10

409 : Flora and son, John Carney, 2023, Truc VOST : 7,5/10

410 : Victor/Victoria, Blake Edwards, 1982, DVD VOST : 8/10

411 : Kingdom of Heaven, Ridley Scott, 2005, Ciné VOST : 9/10

412 : They were expendable, John Ford, 1945, Truc VOST : 5/10

413 : Protégé, Derek Yee, 2007, Truc VOSTA : 6/10

414 : Poil de carotte, Julien Duvivier, 1932, Truc VF : 7,5/10

415 : Campanadas a medianoche, Orson Welles, 1966, DVD VOST : 5/10

416 : Santa & Cie, Alain Chabat, 2017, TV VF : 6/10

417 : Vincent doit mourir, Stéphane Castang, 2023, Ciné VF : 6/10

418 : Croc-Blanc, Alexandre Espigares, 2018, Blu-Ray VF : 5/10

419 : Bottoms, Emma Seligman, 2023, TV VOST : 6,5/10

420 : Le tour du monde en 80 jours, Samuel Tourneux, 2021, Blu-Ray VF : 4/10

421 : The Bonfire of the Vanities, Brian De Palma, 1990, Truc VOST : 6,5/10

422 : Sly, Thom Zimny, 2023, TV VOST : 4,5/10

423 : The Killer, David Fincher, 2023, Ciné VOST : 8,5/10

424 : The Eiger Sanction, Clint Eastwood, 1975, TV VOST : 2,5/10

425 : Rien à perdre, Delphine Deloget, 2023, Ciné VF : 6,5/10

426 : The Quiet Family, Kim Jee-woon, 1998, Ciné VOST : 5,5/10

427 : Rescue Dawn, Werner Herzog, 2006, TV VOST : 6/10

Découverte du mois :

Autres découvertes marquantes :

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 52275

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

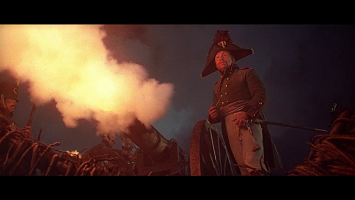

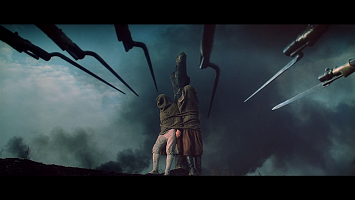

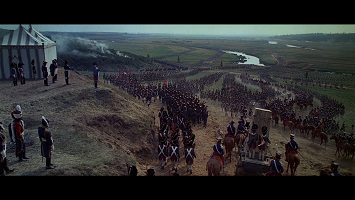

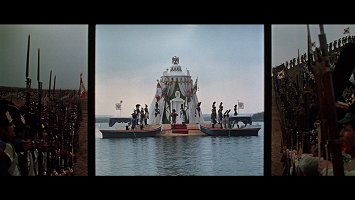

Guerre et Paix (1966) - 8/10

Voïna i mir (Guerre et Paix) de Sergueï Bondartchouk

(1966)

(1966)

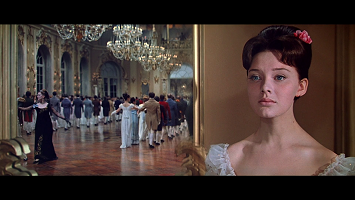

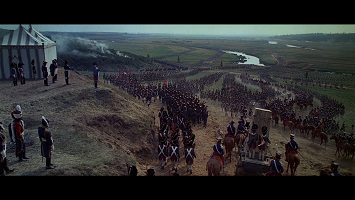

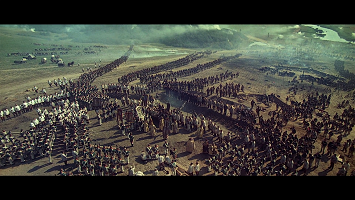

Cela faisait déjà plusieurs années que j’étais tenté par la carrière de Bondartchouk, cinéaste russe auquel dont associe immédiatement le nom avec de grandes fresques guerrières, et une capacité hors du commun à réaliser des batailles épiques. Du coup, la perspective de découvrir son magnum opus dans une salle de cinéma aura été mon tremplin pour découvrir cette filmographie, et le moins que je puisse dire est que l’attente en valait la peine. Sur le papier, ça a pourtant de quoi faire fuir pas mal de cinéphiles chevronnés : une fresque de sept heures, des dizaines de personnes dont on suit l’évolution, le fait que ce soit un film en costumes qui s’attardent autant sur les batailles que sur le protocole bourgeois de l’époque, le tout en russe, et pourtant, bordel, qu’est-ce que c’est bon, c’est vraiment un film qui mérite qu’on mette ses appréhensions et craintes de côté.

Si on retient volontiers le caractère bénéfique qu’a pu avoir la Guerre Froide sur la conquête spatiale, on met curieusement assez peu en avant l’évolution semblable qu’elle a pu avoir sur le cinéma. Effectivement, le concours de bites de l’époque était probablement moins visible que celui de qui amènera le premier un homme dans l’espace, mais il était tout de même bien là, car si cette version de Bondartchouk existe, c’est justement parce que, quelques années plus tôt, une version américaine de Guerre et Paix avait été réalisée en langue anglaise, avec réalisateur et casting américains de surcroît. Bien que cette version ait été un succès aussi en Russie, où la performance d’Audrey Hepburn y avait été saluée, elle a aussi créé une frustration réelle de la part de tout un peuple : pourquoi ce ne sont pas les Russes qui ont adapté leur chef-d’œuvre national ? A partir de là, un chantier pharaonique se met en marche : si adaptation russe il doit y avoir, elle doit être en tout point plus spectaculaire, plus fidèle, et plus marquante que la version de King Vidor.

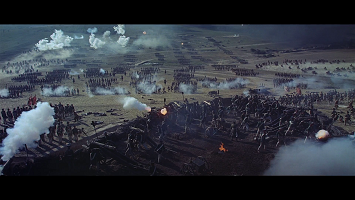

Un sacré challenge étant donné que ce dernier s’était cassé les dents sur pas mal de points, entre les batailles qu’il fallait écourter autant que possible pour des questions de budget, les personnages secondaires qui n’avaient que quelques secondes à l’écran, et évidemment la durée : l’adaptation américaine avait beau durer 3H30, on sentait beaucoup trop les coupes. De ce constat, et en partant du principe que le film doit, quoi qu’il arrive, marquer les esprits, le projet devient de l’ordre de la priorité nationale : un immense budget est levé (selon certains, ce serait encore aujourd’hui le plus gros de l’histoire du cinéma en prenant en compte l’inflation : 700 millions de dollars !!), l’armée russe est carrément mise à contribution pour incarner les dizaines de milliers de figurants nécessaires, le tournage est étalé sur quatre années, et le gouvernement russe y voit évidemment le potentiel d’un film qui affichera le prestige du pays non seulement sur la forme grandiose, mais aussi sur le fond, notamment en mettant en avant la bataille de Borodino. A l’arrivée, le constat est sans appel : si le film de Vidor avait pour lui beaucoup de qualités, notamment le duo Hepburn/Fonda, la version de Bondartchouk l’explose à tous les niveaux.

Déjà, le plus évident, c’est que ça fonctionne bien mieux en termes de script. Exit les personnages qu’on devinait importants mais qui étaient relégués en tant que personnages tertiaires, ici chaque personnage existe à l’écran et possède un réel développement et/ou une utilité dans l’intrigue. De ce fait, c’est tout l’univers représenté qui en devient plus cohérent, notamment tout ce qui se passe au sein de la grande société moscovite. Alors forcément, cela se fait au prix d’une durée qu’on peut trouver abusée avant de lancer le métrage, mais à la vision on se rend compte qu’il ne peut en être autrement pour un récit pareil : oui, c’est le double de la version américaine, mais pour deux fois plus de qualités au final.

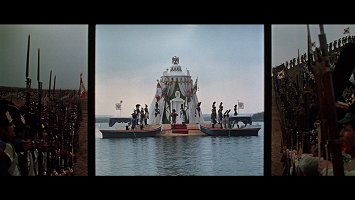

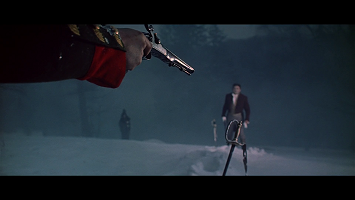

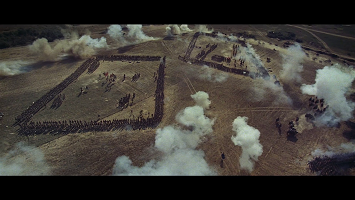

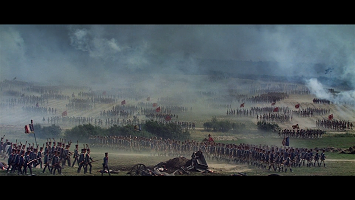

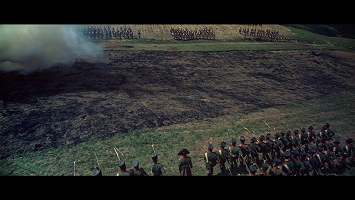

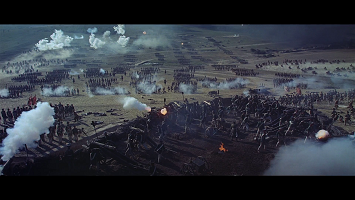

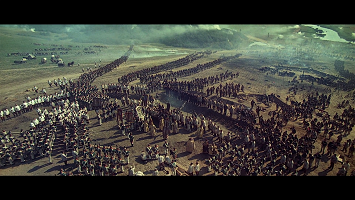

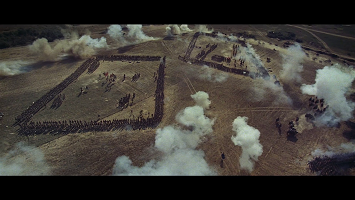

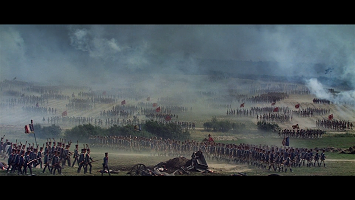

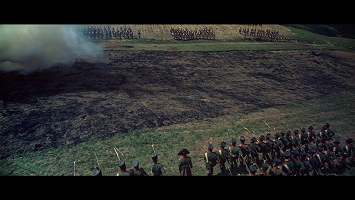

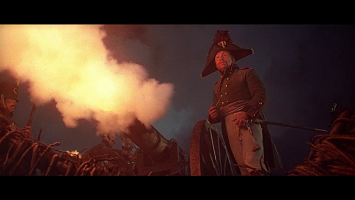

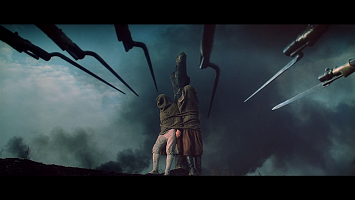

L’autre avantage de cette durée, c’est que cela permet à Bondartchouk de mettre le paquet sur toutes les scènes guerrières, et là attention les yeux. Chez Vidor, les batailles, malgré le nombre impressionnant de figurants, étaient écourtées et ne racontaient pas grand chose. Ici, elles prennent une dimension qui n’ont aucun équivalent dans le cinéma de l’époque. Pour vous donner une petite idée, imaginez une bataille de 45 minutes entre France et Russie, avec quasiment à chaque plans des armées de figurants visibles jusqu’à l’horizon et des explosions par dizaines, avec un respect des stratégies militaires, des bataillons qui se chargent réellement (la légende veut qu’il y ait eu des morts durant le tournage de ces scènes), le tout mis en image avec une modernité qui laisse béat. Difficile de décrire avec justesse la démesure impressionnante que le film représente lors de ces passages, il faut le voir pour le croire, on dirait du David Lean avec des moyens illimités, et une tendance à l’expérimentation dans la mise en scène : là encore, imaginez des plans par hélicoptère où l’on part d’une chevauchée de cavaliers pour remonter jusque dans les nuages, des POV de cavaliers en train de charger, ou des plans avec une caméra attachée à un câble qui permet de faire un travelling de plusieurs dizaines de mètres en survolant le champ de bataille, et encore ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres. Ce sont typiquement des scènes où l’on se demande toutes les minutes comment il est possible de réaliser des séquences pareilles.

Ça, c’est pour les séquences de batailles, mais là où le film m’a vraiment étonné, c’est qu’il y a la même qualité de réalisation au sein de scènes plus classiques. Ainsi, les séquences intimistes sont sublimées soit par des cadres travaillés, soit par des idées audacieuses (voire parfois les deux en même temps), je pense notamment à toute une séquence de bal sur la deuxième partie qui est juste sublime et passionnante à suivre. Et sans oublier les plans-séquences, les vues subjectives ou les idées de montage qui parsèment le métrage, formellement c’est juste une grosse tuerie, et d’autant plus quand on le remet dans le contexte de l’époque. Tout ce travail formel permet de mettre en valeur un grand nombre de scènes qui étaient anecdotiques dans la version américaine, je pense tout particulièrement à l’incendie de Moscou qui est ici la description même du chaos, alors que chez Vidor c’était traité hors-champ pour éviter de dépenser une grande partie du budget dans ce passage.

Les destins des personnages n’en prennent que plus d’ampleur, le récit global gagne en sentiment épique, et quand bien même cela reste grosso modo la même histoire que la version précédente (en tout cas, le même fil rouge), on n’est de toute évidence pas devant le même film : là où l’américain cherchait à condenser, le russe cherche à célébrer la totalité du matériau qu’il adapte. Côté casting, si on perd Hepburn qui illuminait la version Vidor, on a cette fois un trio principal qui tient super bien la route. Lioudmila Savelieva incarne une Natacha plus candide, mais qui du coup à une évolution plus nette que la version d’Hepburn, Bondartchouk en Pierre (là encore, le mec se donne une difficulté supplémentaire : il réalise ce qui est probablement le tournage le plus complexe de l’histoire du cinéma, et incarne l’un des rôles principaux au passage) gère bien le côté passif du personnage, tout en lui insufflant une certaine détresse, et là où on gagne vraiment au change, c’est avec l’acteur qui incarne le Prince André, Tikhonov, qui est bien plus charismatique et moins monolithique que Mel Ferrer. Encore une fois, malgré le côté pharaonique du métrage qui peut faire peur, je ne peux que recommander grandement la vision de ce film hors-normes, c’est tout simplement l’un des spectacles visuels les plus impressionnants que vous verrez de votre vie de cinéphile.

Si on retient volontiers le caractère bénéfique qu’a pu avoir la Guerre Froide sur la conquête spatiale, on met curieusement assez peu en avant l’évolution semblable qu’elle a pu avoir sur le cinéma. Effectivement, le concours de bites de l’époque était probablement moins visible que celui de qui amènera le premier un homme dans l’espace, mais il était tout de même bien là, car si cette version de Bondartchouk existe, c’est justement parce que, quelques années plus tôt, une version américaine de Guerre et Paix avait été réalisée en langue anglaise, avec réalisateur et casting américains de surcroît. Bien que cette version ait été un succès aussi en Russie, où la performance d’Audrey Hepburn y avait été saluée, elle a aussi créé une frustration réelle de la part de tout un peuple : pourquoi ce ne sont pas les Russes qui ont adapté leur chef-d’œuvre national ? A partir de là, un chantier pharaonique se met en marche : si adaptation russe il doit y avoir, elle doit être en tout point plus spectaculaire, plus fidèle, et plus marquante que la version de King Vidor.

Un sacré challenge étant donné que ce dernier s’était cassé les dents sur pas mal de points, entre les batailles qu’il fallait écourter autant que possible pour des questions de budget, les personnages secondaires qui n’avaient que quelques secondes à l’écran, et évidemment la durée : l’adaptation américaine avait beau durer 3H30, on sentait beaucoup trop les coupes. De ce constat, et en partant du principe que le film doit, quoi qu’il arrive, marquer les esprits, le projet devient de l’ordre de la priorité nationale : un immense budget est levé (selon certains, ce serait encore aujourd’hui le plus gros de l’histoire du cinéma en prenant en compte l’inflation : 700 millions de dollars !!), l’armée russe est carrément mise à contribution pour incarner les dizaines de milliers de figurants nécessaires, le tournage est étalé sur quatre années, et le gouvernement russe y voit évidemment le potentiel d’un film qui affichera le prestige du pays non seulement sur la forme grandiose, mais aussi sur le fond, notamment en mettant en avant la bataille de Borodino. A l’arrivée, le constat est sans appel : si le film de Vidor avait pour lui beaucoup de qualités, notamment le duo Hepburn/Fonda, la version de Bondartchouk l’explose à tous les niveaux.

Déjà, le plus évident, c’est que ça fonctionne bien mieux en termes de script. Exit les personnages qu’on devinait importants mais qui étaient relégués en tant que personnages tertiaires, ici chaque personnage existe à l’écran et possède un réel développement et/ou une utilité dans l’intrigue. De ce fait, c’est tout l’univers représenté qui en devient plus cohérent, notamment tout ce qui se passe au sein de la grande société moscovite. Alors forcément, cela se fait au prix d’une durée qu’on peut trouver abusée avant de lancer le métrage, mais à la vision on se rend compte qu’il ne peut en être autrement pour un récit pareil : oui, c’est le double de la version américaine, mais pour deux fois plus de qualités au final.

L’autre avantage de cette durée, c’est que cela permet à Bondartchouk de mettre le paquet sur toutes les scènes guerrières, et là attention les yeux. Chez Vidor, les batailles, malgré le nombre impressionnant de figurants, étaient écourtées et ne racontaient pas grand chose. Ici, elles prennent une dimension qui n’ont aucun équivalent dans le cinéma de l’époque. Pour vous donner une petite idée, imaginez une bataille de 45 minutes entre France et Russie, avec quasiment à chaque plans des armées de figurants visibles jusqu’à l’horizon et des explosions par dizaines, avec un respect des stratégies militaires, des bataillons qui se chargent réellement (la légende veut qu’il y ait eu des morts durant le tournage de ces scènes), le tout mis en image avec une modernité qui laisse béat. Difficile de décrire avec justesse la démesure impressionnante que le film représente lors de ces passages, il faut le voir pour le croire, on dirait du David Lean avec des moyens illimités, et une tendance à l’expérimentation dans la mise en scène : là encore, imaginez des plans par hélicoptère où l’on part d’une chevauchée de cavaliers pour remonter jusque dans les nuages, des POV de cavaliers en train de charger, ou des plans avec une caméra attachée à un câble qui permet de faire un travelling de plusieurs dizaines de mètres en survolant le champ de bataille, et encore ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres. Ce sont typiquement des scènes où l’on se demande toutes les minutes comment il est possible de réaliser des séquences pareilles.

Ça, c’est pour les séquences de batailles, mais là où le film m’a vraiment étonné, c’est qu’il y a la même qualité de réalisation au sein de scènes plus classiques. Ainsi, les séquences intimistes sont sublimées soit par des cadres travaillés, soit par des idées audacieuses (voire parfois les deux en même temps), je pense notamment à toute une séquence de bal sur la deuxième partie qui est juste sublime et passionnante à suivre. Et sans oublier les plans-séquences, les vues subjectives ou les idées de montage qui parsèment le métrage, formellement c’est juste une grosse tuerie, et d’autant plus quand on le remet dans le contexte de l’époque. Tout ce travail formel permet de mettre en valeur un grand nombre de scènes qui étaient anecdotiques dans la version américaine, je pense tout particulièrement à l’incendie de Moscou qui est ici la description même du chaos, alors que chez Vidor c’était traité hors-champ pour éviter de dépenser une grande partie du budget dans ce passage.

Les destins des personnages n’en prennent que plus d’ampleur, le récit global gagne en sentiment épique, et quand bien même cela reste grosso modo la même histoire que la version précédente (en tout cas, le même fil rouge), on n’est de toute évidence pas devant le même film : là où l’américain cherchait à condenser, le russe cherche à célébrer la totalité du matériau qu’il adapte. Côté casting, si on perd Hepburn qui illuminait la version Vidor, on a cette fois un trio principal qui tient super bien la route. Lioudmila Savelieva incarne une Natacha plus candide, mais qui du coup à une évolution plus nette que la version d’Hepburn, Bondartchouk en Pierre (là encore, le mec se donne une difficulté supplémentaire : il réalise ce qui est probablement le tournage le plus complexe de l’histoire du cinéma, et incarne l’un des rôles principaux au passage) gère bien le côté passif du personnage, tout en lui insufflant une certaine détresse, et là où on gagne vraiment au change, c’est avec l’acteur qui incarne le Prince André, Tikhonov, qui est bien plus charismatique et moins monolithique que Mel Ferrer. Encore une fois, malgré le côté pharaonique du métrage qui peut faire peur, je ne peux que recommander grandement la vision de ce film hors-normes, c’est tout simplement l’un des spectacles visuels les plus impressionnants que vous verrez de votre vie de cinéphile.

8/10

Critiques similaires

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 52275

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

En voyant l'info sur sa (re) sortie en bluray, j'avais hésité à le précommander de peur d'un film plan plan et chiant à mourir... Visiblement, la découverte vaut vraiment le coup vu ta critique

"No fate but what we make"

-

lvri - Godzilla

- Messages: 13184

- Inscription: Dim 03 Oct 2010, 09:39

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

Screens faits à partir de la version criterion ou mosfilms ? Les couleurs sont chatoyantes juste ce qu'il faut, ça donne envie (tout comme ta critique).

-

Olrik - Predator

- Messages: 3301

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

Les screens viennent de la version Criterion.

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 52275

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

On sait quel master utilise Potemkine pour son édition, ou s'il s'agit d'un nouveau master ?

"No fate but what we make"

-

lvri - Godzilla

- Messages: 13184

- Inscription: Dim 03 Oct 2010, 09:39

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

J'ai pas l'impression qu'il y ait l'info pour le moment, mais je pense que le master est le même pour tous, étant donné que tout découle d'une restauration 4K sortie en 2018 par Mosfilm.

En tout cas, la version sur laquelle j'ai fait les screens ressemble énormément à ce que j'ai vu au Max Linder.

En tout cas, la version sur laquelle j'ai fait les screens ressemble énormément à ce que j'ai vu au Max Linder.

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 52275

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Alegas] Mes Critiques en 2023

Pour avoir vu des screens de la version Mosfilm, j'ai l'impression que l'étalonnage de Criterion est plus sombre. Mais c'est peut-être une simple vue de l'esprit. En tout cas les deux sont splendides.

-

Olrik - Predator

- Messages: 3301

- Inscription: Sam 28 Mar 2015, 11:34

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com