[Dunandan] Mes critiques en 2012

Modérateur: Dunandan

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Oui, l'image est pas parfaite mais comme je le dis heureusement, c'est pas le genre d'images qui doivent être lisses, les paysages sont magnifiques et le film en lui même est incroyable même si la deuxième partie est en dessous je trouve.

-

Creeps - Predator

- Messages: 3515

- Inscription: Lun 31 Jan 2011, 19:12

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Ok, merci alors, je me le prendrai dans cette édition

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 20829

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

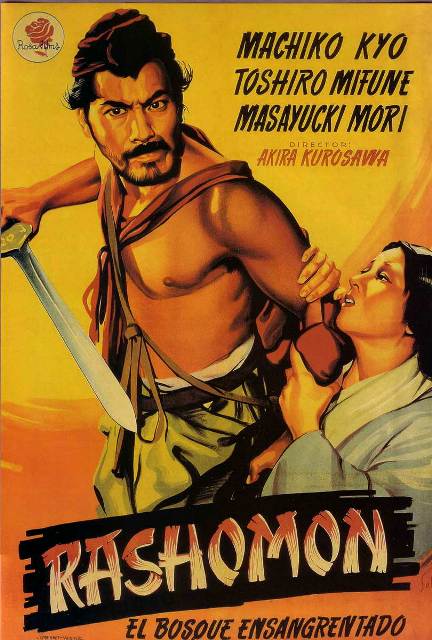

Rashomon - 8,5/10

Rashomon, Akira Kurosawa (1950)

L'histoire a un postulat simple mais particulièrement bien mis en scène : trois individus se retrouvent sous un vieux portique (Porte-témoin à la fois des horreurs de la guerre et de l'ambivalence du récit qui va s'y dérouler) pour rapporter un fait divers, vécu par plusieurs points de vue différents (leur non-communication est admirablement représentée par ces regards des témoins qui ne se croisent pas, se ressemblant par une fixité du vide). Le genre de récit terrifiant que l'on se raconte autour du feu, la pluie qui bat à son plein (magnifiquement introduite, comme un personnage à part entière) jouant ici l'arrière-plan dramatique (créant aussi une sorte de flou artistique intéressant vis à vis de l'histoire). L'intelligence du récit est qu'au final, il n'y a aucun moyen de savoir quel témoignage est véridique, et probablement que chacun est à remettre en question. Mais comme l'affirme le passant qui nous fait rencontrer ces conteurs, peu importent les mensonges, tant que l'histoire est passionnante. Et effectivement une véritable tension habite le récit, et nous happe tout entier jusqu'à son dénouement, sur le rythme entêtant d'une variation du Boléro de Ravel.

Un procédé narratif novateur et précurseur se met donc au service du récit : le flashback enchâssé, qui met en branle de manière astucieuse un réquisitoire moral implacable (incarné par le bonze), à savoir que le mensonge est inscrit dans la nature humaine, et détermine ainsi chaque version de l'histoire. Tout comme Chien enragé avant lui et Entre le ciel et l'enfer plus tard, toute une réflexion sur le regard est déployée, appliquée à chaque témoignage, auquel correspond un état d'âme, une projection de soi, une chose que l'on veut cacher aux autres pour se mettre en valeur ayant pour conséquence d'accuser le coupable idéal. C'est très fort et efficace.

Dans l'enchaînement des récits, ces derniers se contredisent, ce qui est l'un des grands intérêts du film. Nous assistons d'abord à un portrait idyllique et stéréotypé de la situation. D'une part, une femme immaculée comme un ange, coiffée de son voile blanc, suivie de son mari protecteur. Tous les deux ont belle allure et semblent sortis tout droit d'un conte de fées. Puis d'autre part arrive le voleur aisément détestable (Mifune), prêt à tout pour arriver à ses fins, comme violer la femme. Mais au fur et à mesure, ces images tombent, dévoilant une vérité bien plus cruelle et ambiguë qu'en apparence. Dans ce basculement sans jamais tomber dans l'opposition facile, on y retrouve un peu de Maupassant dans l'esprit. Ainsi, à travers les témoignages, déjà reflets déformants de la réalité, se succèdent le point de vue du voleur, de la femme, et enfin celui du mort - le samouraï -, qui sont tous à prendre avec des pincettes (y compris celui du medium, annonçant le personnage de l'esprit dans Le château de l'araignée qui offrait une prédiction jouant aussi beaucoup avec la perception). Finalement, derrière une banale et unilatérale mais terrifiante histoire de vol, de meurtre, et de viol (jugée plus terrible que la guerre, peut-être parce que celle-ci se déroule au loin), se joue un rapport de forces triangulaire hanté par une forte dimension d'honneur. Une reprise à peine voilée du film de samouraï, qui n'a ici plus aucune assise morale, servi par cette mise en scène qui détruit tout point de vue consensuel ou unique, jouant sur l'inversion des rôles.

Enfin, la réalisation est au top. Kurosawa était vraiment l'un des réalisateurs japonais les plus doués en termes de composition de plan (son cinéma est généralement plus imagé que textuel). Chaque séquence est pensée à la perfection. Je retiens d'abord l'utilisation du climat, qui joue un rôle primordial, véritable quatrième personnage : pour encadrer le récit (la pluie), initier le témoignage (plongée virtuose dans les lieux du crime via le premier témoin), ou encore assigner une cause aux motivations des individus (le vent, le soleil, et la chaleur semblent refléter, accompagner, voire peser sur les pulsions qui habitent chacun d'entre-eux). Une seconde marque de fabrique : le champ de profondeur, qui implique généralement les trois individus dans le même plan, comme pour nous indiquer qu'aucun ne détient la vérité, et que tout se passe par le rapport de force, lui-même dévoilé à l'avantage du témoin. Ainsi, le flashback ne se suffit pas à lui-même dans la manière de rapporter la réalité de manière fragmentaire, mais la conception géométrique du plan y participe, introduisant des lignes de tension entre les trois protagonistes. J'ai notamment en tête les deux versions du combat où s'affrontent le voleur et le samouraï, totalement différentes, l'un se déroulant selon les codes (la version du voleur, qui met en valeur ses faits d'armes), l'autre étant beaucoup moins beau à voir et se déroulant selon les règles de survie (la version du bûcheron est la plus vraisemblable, car la réalité est rapportée sous un angle sordide et désenchanté, où chacun participe au dénouement tragique). Sans oublier les gros plans sur les visages sur lesquels on lit la tension et toute une gamme d'émotions variées (désir, trahison, horreur, honte, culpabilité, ...), marques d'un naphta généralement réussi selon moi, et qui puisent ici leur vocabulaire dans le théâtre Nô.

Même si le dernier témoignage ne résout rien quant à la véracité des faits, la fin est tout de même optimiste avec l'un des narrateurs qui veut se racheter, avec pour témoin le bonze qui reprend ainsi confiance envers le genre humain : une lueur d'espoir offerte en contre-point au relativisme de la vérité, et surtout à la banalisation du mal (bien que cette scène arrive un peu brusquement, on peut apercevoir qu'elle est très cohérente avec le reste, vu que le témoin concerné était habité par la culpabilité depuis le début).

Un procédé narratif novateur et précurseur se met donc au service du récit : le flashback enchâssé, qui met en branle de manière astucieuse un réquisitoire moral implacable (incarné par le bonze), à savoir que le mensonge est inscrit dans la nature humaine, et détermine ainsi chaque version de l'histoire. Tout comme Chien enragé avant lui et Entre le ciel et l'enfer plus tard, toute une réflexion sur le regard est déployée, appliquée à chaque témoignage, auquel correspond un état d'âme, une projection de soi, une chose que l'on veut cacher aux autres pour se mettre en valeur ayant pour conséquence d'accuser le coupable idéal. C'est très fort et efficace.

Dans l'enchaînement des récits, ces derniers se contredisent, ce qui est l'un des grands intérêts du film. Nous assistons d'abord à un portrait idyllique et stéréotypé de la situation. D'une part, une femme immaculée comme un ange, coiffée de son voile blanc, suivie de son mari protecteur. Tous les deux ont belle allure et semblent sortis tout droit d'un conte de fées. Puis d'autre part arrive le voleur aisément détestable (Mifune), prêt à tout pour arriver à ses fins, comme violer la femme. Mais au fur et à mesure, ces images tombent, dévoilant une vérité bien plus cruelle et ambiguë qu'en apparence. Dans ce basculement sans jamais tomber dans l'opposition facile, on y retrouve un peu de Maupassant dans l'esprit. Ainsi, à travers les témoignages, déjà reflets déformants de la réalité, se succèdent le point de vue du voleur, de la femme, et enfin celui du mort - le samouraï -, qui sont tous à prendre avec des pincettes (y compris celui du medium, annonçant le personnage de l'esprit dans Le château de l'araignée qui offrait une prédiction jouant aussi beaucoup avec la perception). Finalement, derrière une banale et unilatérale mais terrifiante histoire de vol, de meurtre, et de viol (jugée plus terrible que la guerre, peut-être parce que celle-ci se déroule au loin), se joue un rapport de forces triangulaire hanté par une forte dimension d'honneur. Une reprise à peine voilée du film de samouraï, qui n'a ici plus aucune assise morale, servi par cette mise en scène qui détruit tout point de vue consensuel ou unique, jouant sur l'inversion des rôles.

Enfin, la réalisation est au top. Kurosawa était vraiment l'un des réalisateurs japonais les plus doués en termes de composition de plan (son cinéma est généralement plus imagé que textuel). Chaque séquence est pensée à la perfection. Je retiens d'abord l'utilisation du climat, qui joue un rôle primordial, véritable quatrième personnage : pour encadrer le récit (la pluie), initier le témoignage (plongée virtuose dans les lieux du crime via le premier témoin), ou encore assigner une cause aux motivations des individus (le vent, le soleil, et la chaleur semblent refléter, accompagner, voire peser sur les pulsions qui habitent chacun d'entre-eux). Une seconde marque de fabrique : le champ de profondeur, qui implique généralement les trois individus dans le même plan, comme pour nous indiquer qu'aucun ne détient la vérité, et que tout se passe par le rapport de force, lui-même dévoilé à l'avantage du témoin. Ainsi, le flashback ne se suffit pas à lui-même dans la manière de rapporter la réalité de manière fragmentaire, mais la conception géométrique du plan y participe, introduisant des lignes de tension entre les trois protagonistes. J'ai notamment en tête les deux versions du combat où s'affrontent le voleur et le samouraï, totalement différentes, l'un se déroulant selon les codes (la version du voleur, qui met en valeur ses faits d'armes), l'autre étant beaucoup moins beau à voir et se déroulant selon les règles de survie (la version du bûcheron est la plus vraisemblable, car la réalité est rapportée sous un angle sordide et désenchanté, où chacun participe au dénouement tragique). Sans oublier les gros plans sur les visages sur lesquels on lit la tension et toute une gamme d'émotions variées (désir, trahison, horreur, honte, culpabilité, ...), marques d'un naphta généralement réussi selon moi, et qui puisent ici leur vocabulaire dans le théâtre Nô.

Même si le dernier témoignage ne résout rien quant à la véracité des faits, la fin est tout de même optimiste avec l'un des narrateurs qui veut se racheter, avec pour témoin le bonze qui reprend ainsi confiance envers le genre humain : une lueur d'espoir offerte en contre-point au relativisme de la vérité, et surtout à la banalisation du mal (bien que cette scène arrive un peu brusquement, on peut apercevoir qu'elle est très cohérente avec le reste, vu que le témoin concerné était habité par la culpabilité depuis le début).

Une mise en scène à la fois novatrice et habile, au service d'une histoire terrifiante qui se dévoile et se déforme par le prisme du regard humain, avec au final un pessimisme réaliste du genre humain, malgré un brin d'optimisme offert au dernier acte. Un statut de classique mérité.

Critiques similaires

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 20829

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Salut Dunandan, je me demandais si les captures d'écran que tu postes avec tes critiques sont de la même qualité que la version des films que tu visionnes?

Elles sont très nettes et l'image (couleurs quand il y'en a...) est très bien restaurée pour les "vieux" films. Si c'est le cas s'agit-il de bluray ou autre ?

Merci !

Elles sont très nettes et l'image (couleurs quand il y'en a...) est très bien restaurée pour les "vieux" films. Si c'est le cas s'agit-il de bluray ou autre ?

Merci !

-

Kubrick - Mogwai

- Messages: 6

- Inscription: Dim 17 Juin 2012, 21:55

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Les captures "améliorent" généralement la définition de l'image. Sinon c'est du DVD, que je capture à mes soins (en tous cas depuis quelques mois maintenant, hormis les films vus au cinéma, chose que tu peux vérifier en citant, à ce moment là si c'est marqué imageshack ou hostingpics à l'endroit de la capture, il y 99% de chance que ce soit du perso)

Sinon les films en N & B selon moi que j'ai vus sont bien restaurés (par exemple tous les kurosawa que j'ai vus, c'était ou du Wildside ou du criterion, hormis Scandale, inférieur en qualité)

Sinon les films en N & B selon moi que j'ai vus sont bien restaurés (par exemple tous les kurosawa que j'ai vus, c'était ou du Wildside ou du criterion, hormis Scandale, inférieur en qualité)

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 20829

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Contes de la lune vague après la pluie (Les) - 5/10

Les contes de la lune vague après la pluie, Kenji Mizoguchi (1953)

Je continue ma rétrospective des "vieux" réalisateurs du cinéma japonais. J'ai d'abord redécouvert Akira Kurosawa, dont j'avais vu seulement les films de samouraïs, et que j'ai retrouvé avec une joie non dissimulée : un authentique maître, avec un véritable sens de mise en scène, un travail aigu du cadre et de la composition de plan, au service d'une narration finalement simple, mais transcendée par l'image qui questionne le sens du réel. Puis vient Ozu, que je n'ai pu supporter que le temps d'un film. Et enfin Mizoguchi, qui fut pendant de longues années le cinéaste auquel on opposa Kurosawa pour une raison culturelle, l'un incarnant le classicisme japonais, l'autre son pendant impur, produit hybride du cinéma occidental et japonais. Malgré mon goût des naphtas japonais, seul Kurosawa a pour le moment remporté mon vote parmi ces trois-là.

Mizoguchi est connu pour son penchant féministe. Mais le schéma narratif des Contes de la lune vague après la pluie, malgré son titre rempli de promesses d'exotisme, est loin d'être subtile. C'est même assez niais dans l'ensemble. Les femmes sont valorisées par rapport aux hommes (jusque dans leur esprit, qui poursuit sa tâche en manipulant ou en imprimant son influence sur celui de l'homme). Elles ont compris l'essentiel : la vie de famille et l'amour sont les seuls bonheurs qui vaillent la peine face à la richesse ou la réussite sociale. Contrairement aux femmes, les hommes sont faibles, influencés par leurs pulsions : le potier est en quête de richesse et de reconnaissance artistique, et son voisin désire devenir samouraï pour la reconnaissance sociale. Tout ça c'est bien beau, mais on assiste à un véritable running gag aux niveaux des situations durant toute la première partie du film : les femmes avertissent leurs hommes, mais ces derniers, bien sûr, ne font qu'à leur tête, jusqu'à ce que l'expérience leur enseigne, par le drame (une femme devient prostituée, et l'autre meurt), la déchéance de leurs femmes jouant le rouage qui casse la machine, ce qui est essentiel dans une vie. C'est alors qu'enfin, ils abandonnent cette vie-là pour assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur famille, être adulte, en pleine possession de leurs moyens.

Néanmoins, vers le milieu du film, le fantastique fait une incursion assez intéressante, qui malheureusement propose trop peu d'exemples pour convaincre totalement. D'abord par l'intermédiaire d'un bateau-fantôme qui sort du brouillard, scène-pivot puisqu'ensuite les deux familles subissent des séparations pour que les hommes vivent leur rêve, malgré la menace de guerre qui pèse au-dessus de leur tête. Puis avec l'apparition de la femme-esprit (qui fut certainement ce qui fit le succès de ce film), exprimant une certaine sensualité pour que le potier tombe sous son pouvoir, faisant miroiter à ce dernier ce qu'il désire, à savoir que l'art ne doit pas être décoratif mais une sublimation de la réalité. Quelques fondus enchaînés suffisent pour évoquer la rêverie ou le tourment des sens. Malgré ces quelques artifices, je suis demeuré dubitatif devant ce style. Une petite citation de Positif magazine, qui ne critique pas en mal ce cinéaste, mais qui met bien en valeur ce qui fait problème pour moi : Là où Mizoguchi interroge une "petite forme" ontologie, condition humaine, limitation de l'existence et donc mélodrame, subissant un étirement dans la durée (errance), Kurosawa travaille à l'intérieur de la Forme. En des mots plus simples, c'est statique, peu rythmé, répétitif, figé comme une peinture, et le propos est peu nuancé malgré de belles intentions (le féminisme, la beauté et le bonheur du simple), alors que Kurosawa fait tout le contraire, incarnation du dynamisme : il agit à l'intérieur de ses cadres, fait bouger ses personnages (dans l'espace ou par leurs expressions), fait un gros boulot de montage, pour donner du mouvement aux séquences. Tout ce que je retiens est peut-être un sens expressionniste (proche de Murnau) qui influencera certains cinéastes dans le genre du fantastique (Kurosawa, Kobayashi, Kaneto Shindō, ...), et peut-être aussi un sens pictural de la composition du plan (très différent de celui de Kurosawa, plus académique, procédant par lignes et symétrie à l'instar d'une peinture figée, alors que celle de ce dernier est plus vivante, à la recherche des opposés). Mais sinon je me suis quand même bien fait chier au final, peu habitué à un style aussi épuré, qui n'est pas compensé par un récit intelligent. Je lui préfère dans la façon d'aborder les femmes comme protagonistes principaux, les films de Gosha, inégaux mais au moins visuellement attirants. Et puis surtout Mikio Naruse avec notamment son très beau Quand une femme monte l'escalier.

Mizoguchi est connu pour son penchant féministe. Mais le schéma narratif des Contes de la lune vague après la pluie, malgré son titre rempli de promesses d'exotisme, est loin d'être subtile. C'est même assez niais dans l'ensemble. Les femmes sont valorisées par rapport aux hommes (jusque dans leur esprit, qui poursuit sa tâche en manipulant ou en imprimant son influence sur celui de l'homme). Elles ont compris l'essentiel : la vie de famille et l'amour sont les seuls bonheurs qui vaillent la peine face à la richesse ou la réussite sociale. Contrairement aux femmes, les hommes sont faibles, influencés par leurs pulsions : le potier est en quête de richesse et de reconnaissance artistique, et son voisin désire devenir samouraï pour la reconnaissance sociale. Tout ça c'est bien beau, mais on assiste à un véritable running gag aux niveaux des situations durant toute la première partie du film : les femmes avertissent leurs hommes, mais ces derniers, bien sûr, ne font qu'à leur tête, jusqu'à ce que l'expérience leur enseigne, par le drame (une femme devient prostituée, et l'autre meurt), la déchéance de leurs femmes jouant le rouage qui casse la machine, ce qui est essentiel dans une vie. C'est alors qu'enfin, ils abandonnent cette vie-là pour assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur famille, être adulte, en pleine possession de leurs moyens.

Néanmoins, vers le milieu du film, le fantastique fait une incursion assez intéressante, qui malheureusement propose trop peu d'exemples pour convaincre totalement. D'abord par l'intermédiaire d'un bateau-fantôme qui sort du brouillard, scène-pivot puisqu'ensuite les deux familles subissent des séparations pour que les hommes vivent leur rêve, malgré la menace de guerre qui pèse au-dessus de leur tête. Puis avec l'apparition de la femme-esprit (qui fut certainement ce qui fit le succès de ce film), exprimant une certaine sensualité pour que le potier tombe sous son pouvoir, faisant miroiter à ce dernier ce qu'il désire, à savoir que l'art ne doit pas être décoratif mais une sublimation de la réalité. Quelques fondus enchaînés suffisent pour évoquer la rêverie ou le tourment des sens. Malgré ces quelques artifices, je suis demeuré dubitatif devant ce style. Une petite citation de Positif magazine, qui ne critique pas en mal ce cinéaste, mais qui met bien en valeur ce qui fait problème pour moi : Là où Mizoguchi interroge une "petite forme" ontologie, condition humaine, limitation de l'existence et donc mélodrame, subissant un étirement dans la durée (errance), Kurosawa travaille à l'intérieur de la Forme. En des mots plus simples, c'est statique, peu rythmé, répétitif, figé comme une peinture, et le propos est peu nuancé malgré de belles intentions (le féminisme, la beauté et le bonheur du simple), alors que Kurosawa fait tout le contraire, incarnation du dynamisme : il agit à l'intérieur de ses cadres, fait bouger ses personnages (dans l'espace ou par leurs expressions), fait un gros boulot de montage, pour donner du mouvement aux séquences. Tout ce que je retiens est peut-être un sens expressionniste (proche de Murnau) qui influencera certains cinéastes dans le genre du fantastique (Kurosawa, Kobayashi, Kaneto Shindō, ...), et peut-être aussi un sens pictural de la composition du plan (très différent de celui de Kurosawa, plus académique, procédant par lignes et symétrie à l'instar d'une peinture figée, alors que celle de ce dernier est plus vivante, à la recherche des opposés). Mais sinon je me suis quand même bien fait chier au final, peu habitué à un style aussi épuré, qui n'est pas compensé par un récit intelligent. Je lui préfère dans la façon d'aborder les femmes comme protagonistes principaux, les films de Gosha, inégaux mais au moins visuellement attirants. Et puis surtout Mikio Naruse avec notamment son très beau Quand une femme monte l'escalier.

A ranger à côté de vos Ozu. Moi j'ai sorti mon Uzi : plus jamais de Mizoguchi ! A la limite, pour les lecteurs des Cahiers du cinéma, qui trouveront un malin plaisir à décortiquer chaque image, qui se prête évidement à l'analyse, notamment sur le rapport entre l'art et la vie (par contre je vous défends d'y trouver un plaisir simple et primitif).

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 20829

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Bon, pour Naruse, essaie de commencer par When a Woman Ascends the Stairs (yep, je m'adapte à la langue de ton pays) : c'est une bonne introduction.

Et pour ne pas te dégoûter des naphtas nippons, regarde si le coffret Zone 1 de Hiroshi Shimizu est disponible dans ta médiathèque qui martyrise les disques

Et pour ne pas te dégoûter des naphtas nippons, regarde si le coffret Zone 1 de Hiroshi Shimizu est disponible dans ta médiathèque qui martyrise les disques

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 44973

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Et dire que j'ai vu soit-disant deux des films emblématiques de Ozu et de Mizoguchi ... Je laisse ces petits plaisirs aux spécialistes du cinéma japonais, et pourtant je me suis délecté de chaque Kurosawa, que je reverrai pour certains à la hausse.

Ton Hiroshi Shimizu n'est pas dispo, ni à Mississauga ni à Montréal (bon au pire je me les offrirai, c'est à 50 $, puis je tenterai avant cette fameuse maison culturelle du Japon, qui j'espère abrite des pépites cinématographiques).

(bon au pire je me les offrirai, c'est à 50 $, puis je tenterai avant cette fameuse maison culturelle du Japon, qui j'espère abrite des pépites cinématographiques).

Puis j'ai encore Nuages flottants de Naruse à découvrir cet été

Ton Hiroshi Shimizu n'est pas dispo, ni à Mississauga ni à Montréal

Puis j'ai encore Nuages flottants de Naruse à découvrir cet été

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 20829

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

dunandan a écrit:A ranger à côté de vos Ozu. Moi j'ai sorti mon Uzi

Sinon ca donne envie. J'ai pas encore vu un seul Mizoguchi, et tu m'en passe l'envie là.

-

Kakemono - Spiderman

- Messages: 10242

- Inscription: Mer 10 Mar 2010, 16:38

- Localisation: Dans la Ville rose

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Putain, je n'avais pas capté le jeu de mots

-

Mark Chopper - BkRscar

- Messages: 44973

- Inscription: Dim 12 Fév 2012, 13:14

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Vu récemment ce Contes de la Lune Vague après la Pluie, et moi non plus je n'ai pas été convaincu. C'était mon premier Mizoguchi, et ça ne m'a pas laissé une bonne impression sur ce cinéaste pourtant hautement réputé.

Le problème, c'est que comme tu le soulignes très bien dans ta critique, formellement il n'y a pas grand chose d'intéressant, c'est très épuré, la mise en scène n'a absolument rien de spécial, du moins dans la première heure du film. La dernière demi-heure par contre est nettement plus intéressante, le film vire au fantastique, et l'ambiance devient plus envoutante. Mais bon 1/3 de bon pour 2/3 de chiant, c'est pas vraiment un ratio acceptable pour moi.

J'ai encore en DVD L'Intendant Sansho, j'espère qu'il saura me convaincre davantage, sinon je laisserais tomber Mizoguchi, sans regret.

Le problème, c'est que comme tu le soulignes très bien dans ta critique, formellement il n'y a pas grand chose d'intéressant, c'est très épuré, la mise en scène n'a absolument rien de spécial, du moins dans la première heure du film. La dernière demi-heure par contre est nettement plus intéressante, le film vire au fantastique, et l'ambiance devient plus envoutante. Mais bon 1/3 de bon pour 2/3 de chiant, c'est pas vraiment un ratio acceptable pour moi.

J'ai encore en DVD L'Intendant Sansho, j'espère qu'il saura me convaincre davantage, sinon je laisserais tomber Mizoguchi, sans regret.

-

Count Dooku - Gandalf

- Messages: 629

- Inscription: Dim 29 Avr 2012, 14:32

- Localisation: Belgique

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

J'ai lu après-coup des analyses du film, dignes des Cahiers, et apparemment, le style de Mizoguchi réside dans l'emploi des "lignes", des symétries, ...  Faut avoir l'oeil d'un peintre à l'ancienne pour apprécier ce film en somme. Mais bon le fond est si con-con (vraiment bas du front cette opposition hommes-femmes) que je laisse ça aux autres.

Faut avoir l'oeil d'un peintre à l'ancienne pour apprécier ce film en somme. Mais bon le fond est si con-con (vraiment bas du front cette opposition hommes-femmes) que je laisse ça aux autres.

Tu admires mon jeu de mots ? Puis en plus ça rime

? Puis en plus ça rime

Kakemono a écrit:dunandan a écrit:A ranger à côté de vos Ozu. Moi j'ai sorti mon Uzi : plus jamais de Mizoguchi !

Sinon ca donne envie. J'ai pas encore vu un seul Mizoguchi, et tu m'en passe l'envie là.

Tu admires mon jeu de mots

? Puis en plus ça rime

? Puis en plus ça rime -

Dunandan - King Kong

- Messages: 20829

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Re: [Dunandan] Mes critiques en 2012

Maj de Rashomon : 8 => 8.5.

Il vieillit très bien dans ma tête, et le seul truc qui m'avait un peu fait ennuyé, à savoir la fin optimiste un peu trop soudaine, finalement remise dans son contexte, c'est très fort, et puis c'est vraiment digne de Kurosawa, cette posture morale de justesse malgré le déroulement très noir de la nature humaine qui lui a précédé. Dans mon TOP 3 actuel sur ceux que j'ai vus et critiqués (avec Sanjuro et Entre le ciel et la terre).

Il vieillit très bien dans ma tête, et le seul truc qui m'avait un peu fait ennuyé, à savoir la fin optimiste un peu trop soudaine, finalement remise dans son contexte, c'est très fort, et puis c'est vraiment digne de Kurosawa, cette posture morale de justesse malgré le déroulement très noir de la nature humaine qui lui a précédé. Dans mon TOP 3 actuel sur ceux que j'ai vus et critiqués (avec Sanjuro et Entre le ciel et la terre).

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 20829

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Traqué - 8/10

Traqué, William Friedkin (2002)

Vendu dans sa bande-annonce comme une resucée de Rambo (encore un guerrier traumatisé de la guerre qui se met à tuer comme un robot après qu'on l'ait trop énervé), Traqué vaut mieux que son image de vulgaire clone. A la fois thriller, jeu de traque dans la nature et dans la ville, et réflexion sur la nature humaine qui réussit à éviter d'être pompeuse (effets de la guerre, place dans la chaîne alimentaire, relation père-fils dans l'entraînement de haut niveau à l'armée avec une belle allusion biblique à l'épisode du sacrifice du fils), c'est le mélange idéal du divertissement (loin d'être grand public), et d'une critique acerbe contre l'administration américaine utilisant ses soldats pour faire son sale boulot.

Le film se concentre sur le duo maître (Tommy Lee Jones) - élève (Benicio Del Toro). On ne sait jamais si ce dernier est fou ou pas, ce qui est bien dans ce cas de figure, le situant à la fois comme coupable et victime. Au début, l'introduction m'avait fait un peur avec ce côté "il ne faut pas tuer les animaux protégés, c'est mal" (ça peut vite devenir mièvre), mais ce passage rend bien, puis ça sert aussi à bien introduire les personnages, le cadre de la traque qui va suivre, puis ce tourbillon de violence injustifiée que l'homme peut produire en milieu sauvage (le petit parallèle raids/braconnage/chasse à l'homme révèle ici sa richesse). La background des deux personnages est vite introduit, alternativement et de manière très efficace, pour ensuite mieux se concentrer sur l'action. Un petit bémol tout de même : les personnages secondaires font figure de toile de fond, peu développés et dont on se fiche pas mal, mais dans ce genre de film je suis plus indulgent, d'autant plus lorsque le duo est réussi (si on excuse aussi quelques ficelles un peu grosses, par exemple l'instructeur qu'on laisse dans la nature alors qu'il détient des informations ultra secrètes, mais on a vu pire).

Les scènes d'action sont bien calibrées, et arrivent sèchement, sans concession. Les affrontements à main nue ou à arme blanche sont crédibles bien que les acteurs concernés ne sont pas habitués à ce genre de choses, et puis ça envoie bien, avec des enchaînements très efficaces et réalistes. Toute la partie sur la traque est réussie : chaque endroit devient potentiellement un terrain de chasse, que ce soit en terrain naturel ou urbain, même dans un endroit familier ou fréquenté, un peu à la Jason Bourne en version débridée. Il y a quelques flash-backs sur l'entraînement qui présentent bien la sauvagerie de ce dernier sans trop en faire, puis qui introduisent à la fameuse conception du couteau comme passage obligé pour survivre (ça m'a fait penser à la Guerre des étoiles, désolé pour la référence), préparant parfaitement au climax final, ce duel au couteau qu'ils ont fabriqué au préalable avec deux bouts de ficelle. La séquence finale, faisant écho au sauvetage des bêtes, est un très bel hymne à la nature, et la dernière phrase (réminiscence de la citation biblique), lourde de sous-entendus, clôt bien le film, sans fioritures et justement. Tout ça me donne envie de replonger dans la filmographie du bonhomme.

Le film se concentre sur le duo maître (Tommy Lee Jones) - élève (Benicio Del Toro). On ne sait jamais si ce dernier est fou ou pas, ce qui est bien dans ce cas de figure, le situant à la fois comme coupable et victime. Au début, l'introduction m'avait fait un peur avec ce côté "il ne faut pas tuer les animaux protégés, c'est mal" (ça peut vite devenir mièvre), mais ce passage rend bien, puis ça sert aussi à bien introduire les personnages, le cadre de la traque qui va suivre, puis ce tourbillon de violence injustifiée que l'homme peut produire en milieu sauvage (le petit parallèle raids/braconnage/chasse à l'homme révèle ici sa richesse). La background des deux personnages est vite introduit, alternativement et de manière très efficace, pour ensuite mieux se concentrer sur l'action. Un petit bémol tout de même : les personnages secondaires font figure de toile de fond, peu développés et dont on se fiche pas mal, mais dans ce genre de film je suis plus indulgent, d'autant plus lorsque le duo est réussi (si on excuse aussi quelques ficelles un peu grosses, par exemple l'instructeur qu'on laisse dans la nature alors qu'il détient des informations ultra secrètes, mais on a vu pire).

Les scènes d'action sont bien calibrées, et arrivent sèchement, sans concession. Les affrontements à main nue ou à arme blanche sont crédibles bien que les acteurs concernés ne sont pas habitués à ce genre de choses, et puis ça envoie bien, avec des enchaînements très efficaces et réalistes. Toute la partie sur la traque est réussie : chaque endroit devient potentiellement un terrain de chasse, que ce soit en terrain naturel ou urbain, même dans un endroit familier ou fréquenté, un peu à la Jason Bourne en version débridée. Il y a quelques flash-backs sur l'entraînement qui présentent bien la sauvagerie de ce dernier sans trop en faire, puis qui introduisent à la fameuse conception du couteau comme passage obligé pour survivre (ça m'a fait penser à la Guerre des étoiles, désolé pour la référence), préparant parfaitement au climax final, ce duel au couteau qu'ils ont fabriqué au préalable avec deux bouts de ficelle. La séquence finale, faisant écho au sauvetage des bêtes, est un très bel hymne à la nature, et la dernière phrase (réminiscence de la citation biblique), lourde de sous-entendus, clôt bien le film, sans fioritures et justement. Tout ça me donne envie de replonger dans la filmographie du bonhomme.

Traqué brasse plusieurs thèmes à travers un jeu efficace du chat et de la souris, qui transcende ainsi le simple exercice du cinéma d'action violent et divertissant.

Critiques similaires

-

Dunandan - King Kong

- Messages: 20829

- Inscription: Jeu 08 Sep 2011, 00:36

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com