[nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

Modérateur: Dunandan

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

J'espère que tu continueras à faire pas mal de critiques parce que même si je ne commente pas (ce que je ne fais que très rarement par ailleurs) je lis toutes tes critiques dont je suis très friand et que je trouve très constructive, car ce sont la plupart du temps des films récents que je vais voir au cinéma.

-

Criminale - Alien

- Messages: 6442

- Inscription: Lun 15 Fév 2010, 09:11

- Localisation: Bloc B3 Paname

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

francesco34 a écrit:nicofromtheblock a écrit:Enfin une réaction sur mon topic !

Y'a des moments où je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je fasse des critiques de films plus connus parce que là, il y a quasiment aucune réaction et du coup, j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Je pense que ça explique en partie mon manque de motivation à écrire des critiques en ce moment ...

Ouais moi idem, y'a des fois j'enchaine plusieurs critiques sans une réaction et je me demande, y'a quelqu'un qui lit ou juste un modo qui passe et référence?

Mais dès que je cause de Cliffhanger là ça fait trois pages de débats

Faut faire comme Morice, prendre un film que tout le monde adore et le saquer (ou un film que tout le monde trouve naze et lui mettre 10), là t'es sûr que tu auras plein de messages

Sinon jolie critique pour Never let me go, on a à peu près le même avis sur ce film (j'ai dû mettre 0.5 de + que toi à la note).

C'est vrai que Keira Kenightley n'est pas l'actrice idéale, un peu trop vieille pour la séquence où ils sont ados je trouve. La petite fille qui joue son personnage enfant a plus de prestance, et mélange mieux le côté beauté/douceur+cruauté face à la peur.

Sinon j'ai trouvé que c'était un film âpre, beau et cruel à la fois.

Et ce qui est le plus dérangeant, c'est le fait qu'ils acceptent leur destin sans trouver ça injuste, sans vouloir se révolter ou fuir (à l'inverse de The Island par exemple). C'est extrèmement déstabilisant.

On est tous d'accord sur Never Let me Go, vraiment belle critique Nico une belle surprise, au final il laisse un bon gout d'étrangeté et puis le final est vraiment poignant.

-

Milkshake - Robocop

- Messages: 8665

- Inscription: Dim 13 Sep 2009, 16:55

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

ca veut rien dire d etre "tous d accord" milkshake , tu devrait le savoir , t es seul two a chier sur the figher

-

Heatmann - BkRscar

- Messages: 33395

- Inscription: Jeu 06 Aoû 2009, 14:29

- Localisation: UK

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

Tu fais pas de critique du Spike Lee ? franchement les films qui sont dans le top faut se motiver même si c'est pas 10 lignes, histoire qu'un maximum de notes soit prise en compte.

-

Scalp - BkRscar

- Messages: 61464

- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 13:17

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

Les films ultimes comme celui-ci, je préfère en faire une critique bien structurée plutôt qu'une critique rapide de 10 lignes. Mais il y a déjà eu tellement de critiques parfaitement développées pour ce film que j'ai l'impression de répéter la même chose que les autres ...

Je vais quand même essayer de me motiver surtout que j'ai déjà fait les captures d'illustration.

Je vais quand même essayer de me motiver surtout que j'ai déjà fait les captures d'illustration.

-

nicofromtheblock - Alien

- Messages: 7189

- Inscription: Dim 01 Avr 2007, 20:27

- Localisation: Nancy

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

C'est vrai qu'au bout d'un moment on a tous l'impression de dire la même chose mais c'est pas si grave au final.

-

Scalp - BkRscar

- Messages: 61464

- Inscription: Ven 04 Jan 2008, 13:17

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

oui! moi je reviens à essayer d'exprimer des sensations simples que je ressens après un film!

cliquez ici pour offrir un repas gratuit a un animal abandonné

hypersubjectiviste : le beau filmique intime.

TOP100

hypersubjectiviste : le beau filmique intime.

TOP100

-

jean-michel - Godzilla

- Messages: 12763

- Inscription: Sam 05 Jan 2008, 10:04

- Localisation: essonne91 Chilly-Mazarin

Regarde-moi - 7,5/10

REGARDE-MOI

Audrey Estrougo - 2007

7,5/10

Audrey Estrougo - 2007

7,5/10

Après un premier court-métrage de 15 minutes sur les jeunes filles de banlieue réalisé dans le cadre d’un concours, on a proposé à la jeune réalisatrice d’en faire un long-métrage en s’intéressant aussi point de vue des garçons. A seulement 23 ans et sans aucune formation, Audrey Estrougo se retrouve donc à réécrire son scénario pour en faire un film d’1h30 qui deviendra Regarde-moi.

Découpant son film en 2 parties distinctes, la réalisatrice confectionne un puzzle dont les pièces s’imbriqueront petit à petit. Dans un premier temps, elle s’intéresse au point de vue des garçons en suivant Jo, jeune homme promis à une grande carrière de footballeur sur le point de quitter la cité et son meilleur ami Yannick qui vit de petit trafics en tout genre et qui surprotège sa petite sœur qui a tendance à allumer ses potes. Quant à Mouss, il se la joue racaille mais il semble être amoureux. Puis dans un second temps, elle s’occupe du point de vue féminin. Cette fois-ci, c’est Julie qu’on va suivre. Vivant avec son père alcoolique, elle a une relation amoureuse secrète avec Jo. Elle est différente de ses 2 copines Eloïse et Daphné qui jouent les « poufs ». Enfin, Fatima, une jeune black, fait tout pour se faire remarquer au détriment de son frère Mouss.

La réalisatrice opte donc pour une structure répétitive : la première moitié du film nous raconte cette journée sous le point de vue des garçons en laissant volontairement des trous dans le récit. Puis la seconde partie du film reprend l’histoire depuis le début sous le point de vue des filles. Le concept est franchement bien géré et on ne s’y perd à aucun moment. De plus, la réalisatrice évite assez bien la répétition des scènes. Seules les scènes les plus charnières sont revues sous les 2 angles. Cette narration est une très bonne idée puisqu’à travers elle se dessine un message : les vies des garçons et des filles sont étroitement liées et les uns sans les autres, elles n’auraient pas réellement de sens.

Dans l’écriture des dialogues, on sent clairement qu’Audrey Estrougo a grandi en banlieue. Les répliques sonnent toujours juste et le langage de banlieue est particulièrement bien exploité sans en faire non plus des tonnes. La violence verbale y est bien mise en valeur et on se rend compte à travers ces portraits entrecroisés que les filles sont quand même bien plus méchantes. Les mecs se chambrent méchamment mais ça reste toujours sur le ton de la camaraderie. En revanche, chez les filles, on sent que c’est toujours dans le but de blesser ou de rabaisser l’autre …

Au-delà du traitement des rapports entre les garçons et les filles, le film traite des tensions entre les différentes communautés. Et on nous montre que les adultes ne donnent pas le bon exemple à travers des conflits de voisinage assez violents. Les relations entre les jeunes filles blanches qui jouent les allumeuses et les jeunes filles de couleurs que leur religion pousse à garder une certaine éthique sont très tendues et elles en arrivent parfois aux mains tant cette tension est omniprésente. Mais cette violence n’est pas gratuite : la réalisatrice nous décrit un microcosme où les jalousies sont souvent à l’origine de ces tensions. Les garçons sont donc indirectement au centre de toutes ces tensions.

Niveau mise en scène, c’est assez surprenant de voir la maîtrise de cette jeune réalisatrice autodidacte. Il est clair qu’on y sent certaines influences mais elle ne s’en cache pas et elles sont de qualité. On a le droit à une scène de monologue face au miroir qui renvoie clairement à La haine de Mathieu Kassovitz et donc à Taxi driver de Martin Scorsese. Quant à la scène où les personnages s’adressent directement aux spectateurs, ça rappelle Do the right thing de Spike Lee. Les cinéastes américains ont l’air d’avoir eu une grosse influence sur sa façon de filmer et ça nous change de tous ces films français qui ont les mises en scène de téléfilm de France 3 ! Son utilisation des travellings est parfaitement maîtrisée et permet de passer facilement d’un personnage à l’autre. Il se dégage une grande fluidité du résultat final.

Enfin, il faut dire que les acteurs s’en sortent vraiment pas mal. Leurs personnages pourraient rapidement tomber dans la caricature des jeunes de banlieue mais ils arrivent à leur donner un véritable fond qui rend le film particulièrement réaliste. Certains acteurs sont néanmoins plus doués que d’autres et la palme revient à Emilie De Preissac qui est assez bluffante. Elle joue une jeune fille introverti mais arrive à faire passer tout un panel d’émotions par son regard. De plus, le final bien noir met encore mieux en valeur sa composition dramatique. On sent tout de même que la réalisatrice était plus à l’aise avec les filles à qui elle offre des rôles plus contrastés. Pour finir, il faut remarquer que certains personnages sont un peu laissés de côté et on se rend compte en regardant les scènes coupées que la réalisatrice a été obligé de couper certaines scènes au montage pour garder un bon rythme. C’est dommage, il y avait des choses intéressantes.

Au final, Regarde-moi s’inscrit dans les références des films sur la banlieue des années 2000. Les années 90 ont eu La haine, les années 2000 ont Regarde-moi et L’esquive d’Abdellatif Kechiche. La réalisatrice a su capter la vie des jeunes en banlieue avec beaucoup de justesse et s’annonce clairement comme une réalisatrice à suivre de près. Même si elle n’a pas totalement confirmé avec son second film, je garde espoir tant elle semble bourrée de talent.

Découpant son film en 2 parties distinctes, la réalisatrice confectionne un puzzle dont les pièces s’imbriqueront petit à petit. Dans un premier temps, elle s’intéresse au point de vue des garçons en suivant Jo, jeune homme promis à une grande carrière de footballeur sur le point de quitter la cité et son meilleur ami Yannick qui vit de petit trafics en tout genre et qui surprotège sa petite sœur qui a tendance à allumer ses potes. Quant à Mouss, il se la joue racaille mais il semble être amoureux. Puis dans un second temps, elle s’occupe du point de vue féminin. Cette fois-ci, c’est Julie qu’on va suivre. Vivant avec son père alcoolique, elle a une relation amoureuse secrète avec Jo. Elle est différente de ses 2 copines Eloïse et Daphné qui jouent les « poufs ». Enfin, Fatima, une jeune black, fait tout pour se faire remarquer au détriment de son frère Mouss.

La réalisatrice opte donc pour une structure répétitive : la première moitié du film nous raconte cette journée sous le point de vue des garçons en laissant volontairement des trous dans le récit. Puis la seconde partie du film reprend l’histoire depuis le début sous le point de vue des filles. Le concept est franchement bien géré et on ne s’y perd à aucun moment. De plus, la réalisatrice évite assez bien la répétition des scènes. Seules les scènes les plus charnières sont revues sous les 2 angles. Cette narration est une très bonne idée puisqu’à travers elle se dessine un message : les vies des garçons et des filles sont étroitement liées et les uns sans les autres, elles n’auraient pas réellement de sens.

Dans l’écriture des dialogues, on sent clairement qu’Audrey Estrougo a grandi en banlieue. Les répliques sonnent toujours juste et le langage de banlieue est particulièrement bien exploité sans en faire non plus des tonnes. La violence verbale y est bien mise en valeur et on se rend compte à travers ces portraits entrecroisés que les filles sont quand même bien plus méchantes. Les mecs se chambrent méchamment mais ça reste toujours sur le ton de la camaraderie. En revanche, chez les filles, on sent que c’est toujours dans le but de blesser ou de rabaisser l’autre …

Au-delà du traitement des rapports entre les garçons et les filles, le film traite des tensions entre les différentes communautés. Et on nous montre que les adultes ne donnent pas le bon exemple à travers des conflits de voisinage assez violents. Les relations entre les jeunes filles blanches qui jouent les allumeuses et les jeunes filles de couleurs que leur religion pousse à garder une certaine éthique sont très tendues et elles en arrivent parfois aux mains tant cette tension est omniprésente. Mais cette violence n’est pas gratuite : la réalisatrice nous décrit un microcosme où les jalousies sont souvent à l’origine de ces tensions. Les garçons sont donc indirectement au centre de toutes ces tensions.

Niveau mise en scène, c’est assez surprenant de voir la maîtrise de cette jeune réalisatrice autodidacte. Il est clair qu’on y sent certaines influences mais elle ne s’en cache pas et elles sont de qualité. On a le droit à une scène de monologue face au miroir qui renvoie clairement à La haine de Mathieu Kassovitz et donc à Taxi driver de Martin Scorsese. Quant à la scène où les personnages s’adressent directement aux spectateurs, ça rappelle Do the right thing de Spike Lee. Les cinéastes américains ont l’air d’avoir eu une grosse influence sur sa façon de filmer et ça nous change de tous ces films français qui ont les mises en scène de téléfilm de France 3 ! Son utilisation des travellings est parfaitement maîtrisée et permet de passer facilement d’un personnage à l’autre. Il se dégage une grande fluidité du résultat final.

Enfin, il faut dire que les acteurs s’en sortent vraiment pas mal. Leurs personnages pourraient rapidement tomber dans la caricature des jeunes de banlieue mais ils arrivent à leur donner un véritable fond qui rend le film particulièrement réaliste. Certains acteurs sont néanmoins plus doués que d’autres et la palme revient à Emilie De Preissac qui est assez bluffante. Elle joue une jeune fille introverti mais arrive à faire passer tout un panel d’émotions par son regard. De plus, le final bien noir met encore mieux en valeur sa composition dramatique. On sent tout de même que la réalisatrice était plus à l’aise avec les filles à qui elle offre des rôles plus contrastés. Pour finir, il faut remarquer que certains personnages sont un peu laissés de côté et on se rend compte en regardant les scènes coupées que la réalisatrice a été obligé de couper certaines scènes au montage pour garder un bon rythme. C’est dommage, il y avait des choses intéressantes.

Au final, Regarde-moi s’inscrit dans les références des films sur la banlieue des années 2000. Les années 90 ont eu La haine, les années 2000 ont Regarde-moi et L’esquive d’Abdellatif Kechiche. La réalisatrice a su capter la vie des jeunes en banlieue avec beaucoup de justesse et s’annonce clairement comme une réalisatrice à suivre de près. Même si elle n’a pas totalement confirmé avec son second film, je garde espoir tant elle semble bourrée de talent.

-

nicofromtheblock - Alien

- Messages: 7189

- Inscription: Dim 01 Avr 2007, 20:27

- Localisation: Nancy

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

beau texte!! t'était inspiré di donc!!  je le met en mémoire pour achat éventuel!!

je le met en mémoire pour achat éventuel!!

cliquez ici pour offrir un repas gratuit a un animal abandonné

hypersubjectiviste : le beau filmique intime.

TOP100

hypersubjectiviste : le beau filmique intime.

TOP100

-

jean-michel - Godzilla

- Messages: 12763

- Inscription: Sam 05 Jan 2008, 10:04

- Localisation: essonne91 Chilly-Mazarin

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

Ouais, il m'inspire bien ce film.

Et puis les bons films français sur la banlieue sont si rare, qu'il était important de le mettre en avant !

Et puis les bons films français sur la banlieue sont si rare, qu'il était important de le mettre en avant !

-

nicofromtheblock - Alien

- Messages: 7189

- Inscription: Dim 01 Avr 2007, 20:27

- Localisation: Nancy

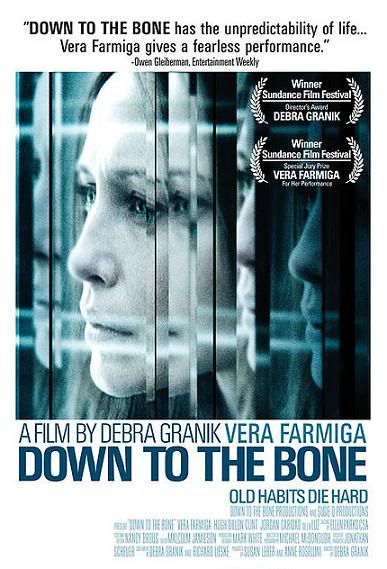

Down to the bone - 7/10

DOWN TO THE BONE

Debra Granik - 2004

7/10

Debra Granik - 2004

7/10

En attendant de pouvoir me pencher sur Winter’s bone, je me suis tourné vers le premier film de la réalisatrice Debra Granik toujours inédit en France. Pur produit du cinéma indépendant américain développé avec le soutien du Sundance Institute et récompensé dans divers festivals, ce film pourrait être qualifié de drame social.

On suit ici l’histoire d’Irene, mère de 2 enfants, séparée de son mari et travaillant comme caissière dans un supermarché. Pour supporter cette vie, elle prend de la coke depuis de nombreuses années ce qui cause des fins de mois difficiles financièrement. Mais un jour où elle se retrouve en manque, elle décide de reprendre sa vie en main et d’aller en cure de désintoxication. Là bas, elle fait la connaissance de Bob, un infirmier avec lequel elle noue rapidement une relation. Mais est-ce si facile de changer de vie ?

La réalisatrice imprime un ton intimiste à son film dans la plus pure tradition du cinéma indépendant américain. On nous faisant suivre des petits moments de la vie de cette femme et de sa famille, elle crée tout de suite une empathie avec le spectateur. De la soirée d’Halloween avec ses gamins à son boulot monotone de caissière en passant par ses aventures d’un soir avec son ex-mari, on arrive rapidement à cerner son personnage et on ne peut que compatir à ce cercle vicieux duquel elle ne peut se sortir.

Le cadre de l’histoire a aussi une place importante. La réalisatrice nous plonge dans l’Amérique profonde où le chômage et l’alcoolisme font des ravages. Elle ne précise jamais dans quelle région se passe l’histoire mais ce style de bled paumé est rentré dans les codes cinématographiques à tel point qu’il n’y a plus besoin de s’y attarder. On sait juste que c’est le genre d’endroit où les opportunités de changer de vie sont quasiment inexistantes. Le centre de désintoxication en est d’ailleurs un parfait exemple : géré par une seule personne qui essaye tant bien que mal d’organiser des séances de discussions et distribue quelques médicaments pour aider ses patients à tenir le coup, on sent bien que sans une énorme volonté, toute tentative de décrocher est vouée à l’échec.

Côté mise en scène, ça reste là aussi dans la tradition du cinéma indépendant avec une caméra à l’épaule plutôt bien maîtrisée. La réalisatrice a d’ailleurs remporté le prix de la mise en scène au festival de Sundance en 2004. Quant à la photographie de Michael McDonough, elle est parfaitement en adéquation avec son sujet et accentue le côté froid et glauque de cet univers. Et Debra Granik lui a fait à nouveau confiance en lui attribuant le poste sur Winter’s bone.

Le film se repose donc principalement sur l’interprétation de Vera Farmiga qui s’en sort remarquablement dans ce rôle de junkie qui veut décrocher. On lui a rarement laissé la chance de jouer un tel rôle et elle nous montre qu’elle en est capable avec une palette de jeu assez large. De la femme fragile et dépendante qu’elle est au départ, elle devient progressivement une femme forte poussée par le besoin d’offrir une vie meilleure à ses enfants. A ses côtés, Hugh Dillon s’en sort également bien. Dans un premier temps, il semble incarner l’espoir en aidant Irene à s’en sortir mais on va s’apercevoir au fur et à mesure qu’il devient presque un boulet qui l’empêche d’avancer …

Au final, voici un petit film indépendant à l’ambiance fort réussie qui nous permet de découvrir le talent dramatique de Vera Farmiga. Une raison supplémentaire d’attendre Winter’s bone avec impatience !

On suit ici l’histoire d’Irene, mère de 2 enfants, séparée de son mari et travaillant comme caissière dans un supermarché. Pour supporter cette vie, elle prend de la coke depuis de nombreuses années ce qui cause des fins de mois difficiles financièrement. Mais un jour où elle se retrouve en manque, elle décide de reprendre sa vie en main et d’aller en cure de désintoxication. Là bas, elle fait la connaissance de Bob, un infirmier avec lequel elle noue rapidement une relation. Mais est-ce si facile de changer de vie ?

La réalisatrice imprime un ton intimiste à son film dans la plus pure tradition du cinéma indépendant américain. On nous faisant suivre des petits moments de la vie de cette femme et de sa famille, elle crée tout de suite une empathie avec le spectateur. De la soirée d’Halloween avec ses gamins à son boulot monotone de caissière en passant par ses aventures d’un soir avec son ex-mari, on arrive rapidement à cerner son personnage et on ne peut que compatir à ce cercle vicieux duquel elle ne peut se sortir.

Le cadre de l’histoire a aussi une place importante. La réalisatrice nous plonge dans l’Amérique profonde où le chômage et l’alcoolisme font des ravages. Elle ne précise jamais dans quelle région se passe l’histoire mais ce style de bled paumé est rentré dans les codes cinématographiques à tel point qu’il n’y a plus besoin de s’y attarder. On sait juste que c’est le genre d’endroit où les opportunités de changer de vie sont quasiment inexistantes. Le centre de désintoxication en est d’ailleurs un parfait exemple : géré par une seule personne qui essaye tant bien que mal d’organiser des séances de discussions et distribue quelques médicaments pour aider ses patients à tenir le coup, on sent bien que sans une énorme volonté, toute tentative de décrocher est vouée à l’échec.

Côté mise en scène, ça reste là aussi dans la tradition du cinéma indépendant avec une caméra à l’épaule plutôt bien maîtrisée. La réalisatrice a d’ailleurs remporté le prix de la mise en scène au festival de Sundance en 2004. Quant à la photographie de Michael McDonough, elle est parfaitement en adéquation avec son sujet et accentue le côté froid et glauque de cet univers. Et Debra Granik lui a fait à nouveau confiance en lui attribuant le poste sur Winter’s bone.

Le film se repose donc principalement sur l’interprétation de Vera Farmiga qui s’en sort remarquablement dans ce rôle de junkie qui veut décrocher. On lui a rarement laissé la chance de jouer un tel rôle et elle nous montre qu’elle en est capable avec une palette de jeu assez large. De la femme fragile et dépendante qu’elle est au départ, elle devient progressivement une femme forte poussée par le besoin d’offrir une vie meilleure à ses enfants. A ses côtés, Hugh Dillon s’en sort également bien. Dans un premier temps, il semble incarner l’espoir en aidant Irene à s’en sortir mais on va s’apercevoir au fur et à mesure qu’il devient presque un boulet qui l’empêche d’avancer …

Au final, voici un petit film indépendant à l’ambiance fort réussie qui nous permet de découvrir le talent dramatique de Vera Farmiga. Une raison supplémentaire d’attendre Winter’s bone avec impatience !

-

nicofromtheblock - Alien

- Messages: 7189

- Inscription: Dim 01 Avr 2007, 20:27

- Localisation: Nancy

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

Elle est méconnaissable sur la dernière photo.

Je connaissais pas, ca a l'air intéressant, je le note sur mes tablettes.

Je connaissais pas, ca a l'air intéressant, je le note sur mes tablettes.

-

Kakemono - Spiderman

- Messages: 10243

- Inscription: Mer 10 Mar 2010, 16:38

- Localisation: Dans la Ville rose

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

Jamais entendu parler mais ça me tente, Vera Farmiga y est pour beaucoup.

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50981

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

Ayant adoré Winter's Bone je me pencherai avec plaisir sur ce film méconnu pour ma part! Belle critique! Toujours le don pour dénicher les petits films indé que j'aime tant

-

Moviewar - Modo Peace & Love

- Messages: 9046

- Inscription: Lun 10 Mai 2010, 19:41

- Localisation: Into the Wild / Gaumont Parnasse

Re: [nicofromtheblock] Mes critiques en 2011

Vera Farmiga  et bon le texte donne envie de le voir! mais pas de dvd!! j'essayerais le streaming!

et bon le texte donne envie de le voir! mais pas de dvd!! j'essayerais le streaming!

et bon le texte donne envie de le voir! mais pas de dvd!! j'essayerais le streaming!

et bon le texte donne envie de le voir! mais pas de dvd!! j'essayerais le streaming! cliquez ici pour offrir un repas gratuit a un animal abandonné

hypersubjectiviste : le beau filmique intime.

TOP100

hypersubjectiviste : le beau filmique intime.

TOP100

-

jean-michel - Godzilla

- Messages: 12763

- Inscription: Sam 05 Jan 2008, 10:04

- Localisation: essonne91 Chilly-Mazarin

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com