[Nulladies] Mes critiques en 2016

Modérateur: Dunandan

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

Une rétro Refn à prévoir ?

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50860

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Pusher 2 : Du sang sur les mains - 7/10

Impairs de famille

Pusher 2 est dédié à Hubert Selby, Jr., (avec lequel Refn a bossé auparavant sur sa première tentative américain, Inside Job) patronage on ne peut plus limpide, et dans la lignée des glauques évolutions du premier volet. Tony, le personnage interprété par Mads Mikkelsen, fait le lien avec l’opus précédent, propulsé comme protagoniste d’un milieu qui va désormais mettre l’accent sur la famille. Alors que Frank était un électron (se croyant) libre, Tony sort de prison et doit composer avec d’encombrants lien : un père parrain local, une ex et un bébé qu’elle prétend de lui : fils et père, le loser ne sait plus où donner de la tête, d’autant qu’il n’a jamais su s’en sortir par lui-même.

L’esthétique de Pusher 2 est dans la continuité : directe et crade, sans filtres, elle visite les bas-fonds, avec une certaine prédilection pour la friche industrielle et le sexe tarifé, à l’image de notre héros face à deux prostituées n’obtenant pas de lui l’érection escomptée, ou le numéro de striptease un soir de mariage particulièrement déprimant. Les intérieurs violemment éclairées de rouge ou d’un blanc blafard semblent annoncer une obsession qui éclatera dans Only God Forgives, à la différence que l’esthétique ne prend pas ici le pas sur le fond. Comme il le faisait avec Frank, Refn ne lâche jamais son personnage, commençant par faire un état des lieux de la lose avant de l’humaniser progressivement sous la contrainte.

Les mêmes erreurs se répètent : la drogue n’est jamais un magot, mais un poison qui endette et dont ne se débarrasse jamais que pour le pire : dans un étang pour le premier volet, dans les toilettes ici. Mais le récit s’attache désormais à une toxicité bien plus retorse, celle des rapports humains. A la manière d’un Zola qui traquerait le déterminisme social et criminel, Refn met sur pied une famille monstrueuse, dans laquelle Tony est le poids mort, et tente, à renfort d’erreurs et de coups d’éclats mal gérés, de se faire une place.

Point de discours, mais une fuite en avant : comme toujours, les actes et la survie justifient les pires abominations, dans un monde où tout fonctionne par paire : le fils devenu père malgré lui, et doublement remplacé, par un nouvel enfant et un fils de substitution, bras droit mafieux dont on célèbre les noces. Dépossédé de tout, acculé au meurtre, Tony doit choisir de perpétuer l’autodestruction ou d’enrayer la machine. Cette vision d’une cellule familiale mortifère, tragique et excessive ne fait certes pas dans la subtilité, mais occasionne des séquences authentiques, fondées sur la durée (surtout pour la nuit du mariage), et dans laquelle Refn parvient à capter des moments de vérités qu’il n’aurait pas obtenus sans cette noirceur environnante : des regards, des silences, des mouvements brusques d’individus devenus des bêtes apeurées.

Drogue, adrénaline, paternité : c’est sur un suspens quasi identique au premier Pusher que s’achève le deuxième : un trajet silencieux, un bus dans la nuit, mais dans laquelle brille faiblement une lueur, celle d’un enfant qui pourrait peut-être fuir l’enfer.

Critiques similaires

| Film: Pusher 2 : Du sang sur les mains Note: 7/10 Auteur: Scalp |

Film: Pusher 2 : Du sang sur les mains Note: 8/10 Auteur: Jack Spret |

Film: Pusher 2 : Du sang sur les mains Note: 8/10 Auteur: Alegas |

Film: Pusher 2 : Du sang sur les mains Note: 7,5/10 Auteur: Bik |

Film: Pusher 2 : Du sang sur les mains Note: 8/10 Auteur: Etheroman |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Pusher 3 : L'Ange de la mort - 6,5/10

Tragique de stupéfiants

Dernier volet de la trilogie, Pusher 3 donne désormais à Milo, seul personnage présent dans les trois volets, le rôle principal, fidèle au principe des opus qui se focalisent sur la vie de raclures, les pressurisent au point de faire jaillir chez eux les derniers éclats d’humanité.

La tonalité conclusive se confirme : par l’âge du personnage, par son désir de décrocher de la drogue, et la passation prévue, notamment dans l’anniversaire de sa fille et son mariage à venir, assurant la relève dans le crime, et l’arrivée d’une nouvelle cargaison, de l’ecstasy à laquelle le vieux briscard ne connait rien.

L’esthétique, plus lumineuse qu’auparavant, marque une certaine différence, plus numérique, mais aussi plus mobile, par une caméra nerveuse et intrusive, et un recours plus fréquent à la musique : une mélancolie étrange s’en dégage, omniprésente et pourtant désactivée par la distance permanente qu’on prend avec elle dans le traitement naturaliste du récit.

La démonstration est claire : en faisant de son trafiquant un toxico, Refn nous montre les deux revers du même enfer : la spirale de la dépendance et celle de la criminalité, particulièrement bien autopsiée ici, entre les différents intermédiaires, l’organisation des négociations et l’écoulement de la marchandise. S’ajoute le thème des réseaux de prostitution, particulièrement éprouvant : trafic de drogue ou des humains, tout se rejoint, sans distinction sur l’autel sacrificiel du profit.

De plus, la mise à mal de celui qu’on présentait comme le boss dans le premier volet dépouillant Frank de sa montre et devant se séparer désormais de la sienne face à la nouvelle garde achève l’illustration d’un milieu qui procède par dévorations successives. La jeune génération déchiquette les anciens avant de se perdre dans les entrelacs d’un filet dont elle croit tirer les ficelles.

Cet épilogue se distingue aussi par l’émergence du gore, qui aura une place conséquente dans les films suivants de Refn, de Valhalla Rising à Drive : le regard clinique sur le vidage et le découpage du corps, opère un étrange regard sur l’horreur. La dissection d’un milieu se fait ici au sens propre du terme, dans une vision presque grotesque (les organes se coinçant dans le broyeur) qui ne cherche pas pour autant faire rire : par ce final horrifique, Refn achève son portait d’un milieu déshumanisé, dans lequel quelques instincts surnagent : celui de la famille, même si celle-ci est gangrenée par un mal que nulle rédemption ne pourra laver.

Critiques similaires

| Film: Pusher 3 : L'Ange de la mort Note: 8/10 Auteur: Etheroman |

Film: Pusher 3 : L'Ange de la mort Note: 6/10 Auteur: Scalp |

Film: Pusher 3 : L'Ange de la mort Note: 7/10 Auteur: Alegas |

Film: Pusher 3 : L'Ange de la mort Note: 6/10 Auteur: Jack Spret |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

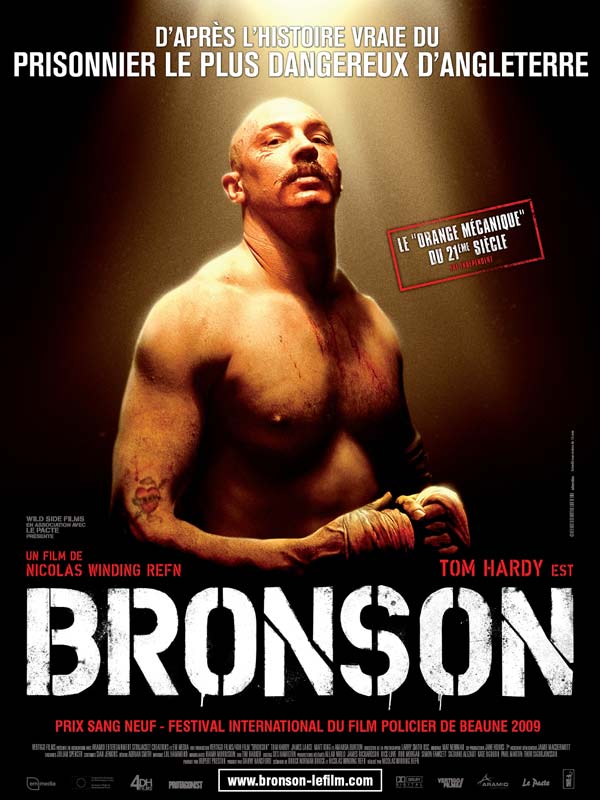

Bronson - 9/10

La satiété du spectacle

Bronson est un double coup d’éclat : la naissance du formalisme de Refn, qui, débarrassé de l’épure naturaliste de la trilogie Pusher, se vautre avec le plus grand enthousiasme dans le baroque échevelé ; et celle, conjointe, de Tom Hardy, comédien gigantesque donnant la pleine mesure de son talent dans ce rôle hors norme.

Le sujet réel du film est déjà d’une potentialité romanesque extraordinaire : le parcours d’un détenu, Michael Gordon Peterson, considéré comme le plus dangereux et le plus onéreux d’Angleterre, incapable de se discipliner alors qu’il est emprisonné pour des faits mineurs.

Face à cet indomptable sauvage, avide de médiatisation et qui transformait ses méfaits en happenings, Refn adopte son point de vue : celui du spectacle permanent.

Sur une scène de théâtre, face à un public quasiment impassible (une imagerie qui évoque beaucoup le fameux Silencio de Mulholland Drive), le trublion raconte sa vie, dans une tonalité variant entre celle du monstre et du bouffon. L’ultra violence, la bête se fracassant contre les barreaux, l’ambivalence totale de ce besoin d’enfermement pour pouvoir y déployer une rage qui devrait de toute façon s’exprimer composent un parcours atypique et absolument captivant.

L’esthétisation à outrance, le recours aux ralentis et surtout à une musique constante font bien évidemment très souvent penser à une relecture d’Orange Mécanique. Bronson est un personnage tellement atypique qu’il suscite des réactions radicalement opposées : empathie pour ses conditions de détention, effroi face à ses crises, et fascination pour sa redoutable intelligence. Alter ego du metteur en scène, il envisage sa vie entière comme une création nihiliste, face à laquelle toute discipline est considéré comme un acte de censure. Dans son œuvre primale, le fond est son cri, la forme son corps, qu’il muscle et sculpte en permanence, faisant de lui une sorte de machine grotesque, thème qui traversera aussi Valhalla Rising, le film suivant de Refn, avec lequel il partage cette façon d’être au monde par la violence, sur la thématique de Fight Club : échanger, c’est prendre et donner des coups.

La question fondamentale est celle de la vérité atteinte par la forme : car Refn ne cherche pas à donner d’analyse supplémentaire à celle, souvent insaisissable et fantasque, véhiculée par Bronson lui-même. Obsédé par la communication, condamné à se faire remarquer, Bronson est un show man destructeur et glaçant qui renvoie cinéaste et spectateurs à leur statut de complices voyeurs.

Face à cet insondable individu, la forme baroque est de rigueur : dans le faste et le lyrisme, elle chante les abîmes d’un membre de la communauté humaine qu’on ne pourra jamais comprendre autrement qu’en tant que personnage romanesque.

Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Drive (2011) - 8,5/10

L’homme des hautes peines.

C’est par la nuit et le silence que Refn éclate au grand jour, en 2011 : une séquence d’ouverture virtuose qui aura grande part dans son prix de la mise en scène à Cannes, concentre toute sa maitrise au service d’une ambition nouvelle, et plus simple : se frotter à un genre établi.

Film de braquage, Drive joue sur plusieurs tableaux. Ce n’est pas pour rien que le réalisateur installe son récit à Los Angeles : il s’agit d’interroger une forme fixe, de celle qui a toujours fonctionné, avec la figure solitaire du justicier mystérieux, qui emprunte aux gangsters leurs méthodes les plus brutales pour les mettre au service de la veuve et de l’orphelin. Sur ce canevas que Refn prend le soin de ne pas regarder de haut, vont se greffer les obsessions du réalisateur : dans Pusher, il s’agissait de traiter de la misère morale et sociale ; dans Bronson, de sonder la folie d’un homme face à un système. Ici, d’interroger le lyrisme.

Car Drive est avant tout un mélo qui s’assume, à grand renfort de musique, de ralentis et de sourires. Les rétroviseurs, le jeu de regard silencieux avec l’enfant (You blinked, lui dit le driver avec un sourire), les embardées sur la L.A. River sont autant d’éclaboussures de soleil dans un monde qui, chez Refn, n’en avait jamais connu. Son chauffeur qui partage avec le héros de Valhalla Rising le fait de n’avoir pas de nom est son double contemporain, dans une ville qui contiendrait encore de quoi croire en la civilisation.

Pour une fois, en effet, il ne s’agit pas de survivre (thème obsessionnel chez Refn) dans un milieu mortifère, mais de construire. Bien entendu, les démons restent en place, et la figure des pairs, et surtout des pères, reste cette représentation tragique qui freine et qui exige le sang, thème qui traversait déjà les volets 2 et 3 de Pusher, et qui contaminent le récit d’un gore presque incongru, gratuit et électrisant.

Drive porte au sommet cette cohabitation des contraires, concentrée dans cette apothéose que représente la scène de l’ascenseur : un baiser suspendu et un crâne qu’on fracasse au talon.

Le héros porte en lui cette malédiction de l’élu : hors-norme, concentrant tous les regards, et condamné à trainer à sa suite le malheur du monde qui l’empêchera de stationner. Comme les grandes figures de Mann, notamment du Solitaire, il connait la ville comme personne, et fait de ses lumières isolées sa constellation privée. Sur ce point, Drive est une splendeur : du générique aux scènes d’action, la gestion du rythme, du montage alliée à la méthode mécanique du jeu Gosling produisent une tension implacable.

C’est sur cet équilibre ténu qui menace à plusieurs reprises de s’effondrer que Drive se construit : entre l’hommage et la distance, entre le premier degré et la relecture, le film trace un sillon qui n’appartient qu’à lui.

D’une femme qui s’excuse par le sourire à une plage nocturne balayée par un phare, (contraste lumineux sur un affrontement qui rappelle le final de Heat), Drive joue sur les contrastes, et sacrifie à l’économie narrative de la table rase pour mieux mettre en valeur ce à quoi on doit dire adieu.

Critiques similaires

| Film: Drive (2011) Note: 7/10 Auteur: elpingos |

Film: Drive (2011) Note: 7,5/10 Auteur: Dunandan |

Film: Drive (2011) Note: 7/10 Auteur: Val |

Film: Drive (2011) Note: 5,5/10 Auteur: Scalp |

Film: Drive (2011) Note: 6,5/10 Auteur: pabelbaba |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

une séquence d’ouverture virtuose qui aura grande part dans son prix de la mise en scène à Cannes, concentre toute sa maitrise au service d’une ambition nouvelle, et plus simple : se frotter à un genre établi.

Elle fait plus que se frotter, c'est un remake de la scène d'intro de The Driver

You have to believe.

-

Mr Jack - Spiderman

- Messages: 10931

- Inscription: Mar 20 Sep 2011, 22:43

- Localisation: in my mind...

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

Merci, j'ignorais la référence. Il vaut quelque chose, ce film ?

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

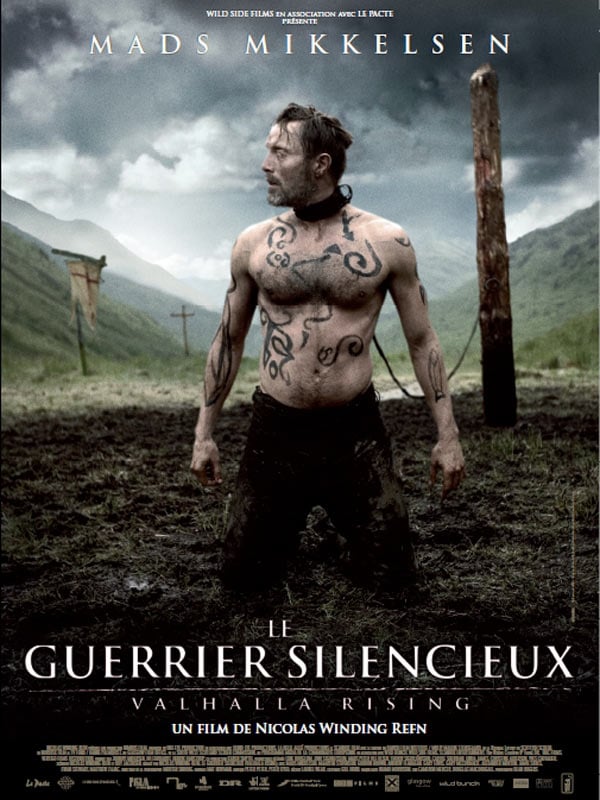

Valhalla Rising - 6/10

L’immonde du silence.

Bronson semble avoir donné des ailes à Refn, qui ne voit plus de limites à son champ d’investigation visuelle. De la même manière que le succès de Drive lui permettra l’audace radicale d’Only God Forgives, Valhalla Rising se décroche du réel pour atteindre une vérité légendaire, quasi mythologique, d’un voyage initiatique aux origines du temps et de la géographie.

Valhalla Rising est aussi mutique que Bronson était bavard : la tentation d’épaissir le mystère est grande pour le cinéaste, qui va tout miser sur l’image, en investissant un terrain nouveau et unique à ce jour dans sa filmographie : la nature. Lande brumeuse à perte de vue, crêtes montagneuses, forêts sauvages, plan d’eau et horizon maritimes constituent les étapes d’un parcours aux lisières du monde connu.

Des hommes, il est aussi question, abordés dans leur aspect le plus primal : leur quotidien proche de Conan le Barbare se résume à des luttes à mort, leur quête sera celle d’une terre sainte qui n’apportera nulle rédemption.

C’est donc clairement le vide qui l’emporte : de la foi, du rapport à l’autre, de la quête elle-même : le guerrier silencieux semble dépositaire d’un savoir auquel on n’a pas accès, la nature elle-aussi parle sans qu’on puisse déchiffrer ses signes, et du Nouveau Monde, on ne perçoit que des sépultures ou des flèches qui jaillissent du néant.

Trip halluciné, à la croisée d’Aguirre et d’Antichrist, faisant la part belle à l’image jusqu’à la traiter de manière assez grossière (inserts, filtres bleus et rouges, portraits statufiés…), Valhalla Rising n’est pas à la hauteur de ses prétentions. Intégrer du gore à coup de cervelles explosée ou d’éviscération n’est pas le gage d’une épaisseur organique à des considérations relativement futiles sur la violence d’un monde sans Dieux. Et le mutisme a bon dos lorsqu’il s’agit d’y recourir comme l’alibi d’un récit qui n’a pas grand-chose à proposer.

Restent l’image et l’atmosphère qui parviennent, lorsque le cinéaste se contente d’une nature sans effets de manche et de portraits sans violence gratuite, à distiller un intérêt proche de la fascination. Sur cette question de la violence et du sacré, du règne d’une nature indifférente, on ira voir du côté de l’incandescent Hors Satan de Bruno Dumont pour se mettre quelque chose de substantiel sous la dent.

Valhalla Rising ferait un clip parfait, sur une musique de Sigur Ros ou de Godspeed You ! Black Emperor : une dizaine de minutes, des images parfaites, des saillies dramatiques, jusqu’à ce très beau plan final : de l’art d’assumer pleinement le fait que si le guerrier est silencieux, c’est qu’il n’a pas grand-chose à dire.

Critiques similaires

| Film: Valhalla Rising - Le guerrier silencieux Note: 1/10 Auteur: Milkshake |

Film: Valhalla Rising - Le guerrier silencieux Note: 8/10 Auteur: Velvet |

Film: Valhalla Rising - Le guerrier silencieux Note: 8/10 Auteur: Tarankita |

Film: Valhalla Rising - Le guerrier silencieux Note: 7,5/10 Auteur: Alegas |

Film: Valhalla Rising - Le guerrier silencieux Note: 7,5/10 Auteur: Dunandan |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Only God Forgives - 6,5/10

Mémoires de foutre & tombes.

Il n’est pas difficile d’imaginer le malin plaisir qu’a eu Refn à réembaucher Gosling à la suite du succès international de Drive : l’idée de le malmener à ce point, que ce soit physiquement ou dans sa stature de personnage, a quelque chose de jouissif et de pervers à l’encontre d’un public qui ne s’attendait probablement pas à investir de tels abîmes.

Du glacis impeccable de l’opus précédent, le cinéaste garde le maniérisme, qu’il va pousser dans ses ultimes retranchements : Only God Forgives est un film avant tout plastique, presque une installation d’art contemporain dont les capacités hypnotiques semblent suffire à l’ambition du metteur en scène. De ce point de vue, ces intérieurs nocturnes, ces lumières dorées et chatoyantes, ces reculades à la steady cam dignes d’un Shining tiennent leurs promesses. L’ambiance sonore, ciselée et étouffante, fait de cette Thaïlande un lieu de perdition total, oscillant entre la perversion sexuelle et l’extrême violence. Dans ces clubs où l’on chante comme on crève les yeux, dans une atmosphère décadente que ne renierait pas le Lynch de Lost Highway, Blue Velvet ou Mulholland drive, l’humain se dissout au profit de l’expression graphique de ses démons. Le comédien lui-même ne semblera par se remettre de cette expérience, à en juger l’atmosphère qui règne sur Lost River, son premier passage à la réalisation.

La question du récit et du personnage finissent par en devenir problématiques : passés au tamis de cette apocalypse morale, ces notions se diluent. Un flic à l’application sadique de la loi, un jeune homme du mauvais côté mais pour qui on pourrait déceler une forme de bonté achèvent de brouiller les pistes. Ici, rien ne s’affirme de manière stable. Seule la figure parentale vient remettre les sévices à l’heure, véritable antienne chez Refn, depuis Pusher 2 jusqu’à Drive, en passant par Bronson, à la grande différence qu’elle change ici de sexe.

C’est là que le film accuse ses limites : ce personnage de l’hybris antique joué par Kristin Scott Thomas est plus proche du grotesque que du tragique, accumulant toutes les cruautés imaginables. Face à elle, le mutique Julian se défend par ses propres perversions face à la gent féminines, tandis que son alter égo mutile en guise de verdict.

La question est de savoir que faire de tout ce catalogue de déviances. Une réplique fidèle à l’esprit tordu de la mère semble y répondre, lorsque Julian lui explique la raison pour laquelle son premier fils a été tué :

Billy raped and killed a sixteen year old girl.

I'm sure he had his reasons.

La fascination pour les statues, la divinité inerte du chef de la police (qui perfore oreilles, mains et globes oculaires) en sont les signes : il ne s’agit pas ici d’aller chercher une âme. Tout passe, au contraire, par la chair et l’épaisseur carnée, en témoigne le geste répétitif de Julian sur les prostituées, et dans le cadavre de sa génitrice. Tendre la main vers l’indicible et le néant, avant l’amputation.

Minéralité des cœurs dans une gangue visuelle d’exception, phalènes s’écrasant aux feux moirés d’arcanes délétères : le sombre écrin de Refn ne tient pas à dévoiler entièrement ses abysses. Reste à savoir si dans cette distance imposée et captivante, le spectateur trouve son compte.

Critiques similaires

| Film: Only God Forgives Note: 7/10 Auteur: angel.heart |

Film: Only God Forgives Note: 8/10 Auteur: Jimmy Two Times |

Film: Only God Forgives Note: 7/10 Auteur: Jack Spret |

Film: Only God Forgives Note: 9/10 Auteur: Velvet |

Film: Only God Forgives Note: 8,5/10 Auteur: Tarankita |

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

Nulladies a écrit:Merci, j'ignorais la référence. Il vaut quelque chose, ce film ?

Tu peux foncer! De la série B estampillée 70's comme on en fait plus.

I'm the motherfucker who found this place!

-

Jimmy Two Times - Alien

- Messages: 6464

- Inscription: Ven 16 Juil 2010, 04:37

Re: [Nulladies] Mes critiques en 2016

Carrément, dans le haut du panier des polars urbains

You have to believe.

-

Mr Jack - Spiderman

- Messages: 10931

- Inscription: Mar 20 Sep 2011, 22:43

- Localisation: in my mind...

Bleeder - 7/10

Few romance.

Le deuxième film de Refn parenthèse entre le premier et le second Pusher, ne semble a priori pas vraiment s’en distinguer, ne serait-ce que pour son casting qui nous en fait retrouver les trois personnages principaux. Dès le générique, on retrouve cette façon de présenter les personnages, avec l’apparition de leur prénom à l’écran, accompagné d’une musique personnalisée, à la différence qu’ils sont ici en marche, dans des travellings latéraux : moins frontal, moins âpre, Bleeder laisse en dépit de son titre supposer quelques ménagements que les bas-fonds de la drogue et du crime de la trilogie Pusher ne permettent jamais.

Deux histoires s’entremêlement : la première met en scène le décidément excellent Mads Mikkelsen dans un registre presque comique, cinévore tenancier de vidéoclub ayant du mal à décrocher de son univers de prédilection et tentant maladroitement de prendre contact avec le réel.

Alors que les mêmes conversations ineptes et émaillées d’ennui nourrissent l’exposition, la bande de potes qu’il occupe le prend progressivement en tenaille dans une violence latente et de plus en plus dévoratrice pour les autres destinées : celle d’un paumé sur le point de devenir père, et déprimé à l’idée de donner la vie dans ce monde de merde, et de son beau-frère, raciste et violent lui mettant la pression pour qu’il soit à la hauteur.

Bleeder ne nous épargne donc pas la descente aux enfers chère à Refn : filtre rouge, tabassages dans un club, menaces de mort vont bien contaminer la petite bande qui semblait pourtant se tenir à l’écart du monde criminel. La malice de l’écriture veut qu’on ait du mal, entre Léo et son beau-frère, à savoir lequel est le plus condamnable des deux Le traditionnel bain de sang (auquel en bon pervers, Refn ajoute cette fois du HIV, chaque fin de film semblant, à l’image de l’évier bouché aux viscères de Pusher 3, devoir contenir sa petite pépite gore) qui clot leur rivalité semble davantage nettoyer le monde qu’autre chose…

Car en contrepoint, la figure de Tony, le personnage de Mads, progresse : du gore, il n’est question que sur les écrans, et sa quête consiste simplement à réussir à inviter la fille de la même rue à voir un film en sa compagnie. La séquence assez symbolique durant laquelle Léo, regardant un film avec lui et son beau-frère, questionne la crédibilité du film avant, la fois suivante, de se superposer à l’écran pour brandir une arme permet la rupture entre les deux récits : le rêveur cinéphile se dissocie des violents du réel et pourra continuer à vivre. La deuxième panne d’électricité, qui voit se braquer un projecteur très théâtral sur les tourtereaux, assume ce dérochage et annonce le baroque échevelée de Bronson. Si son personnage refuse d’aller sur la tombe de l’un d’entre eux, c’est pour mieux se diriger vers une autre forme de rêve, que Refn semble pour le moment fantasmer sans oser s’y frotter totalement : la romance. Il faudra pour cela attendre une bonne douzaine d’années, et au prix d’une violence encore éclatante : ce sera Drive.

Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

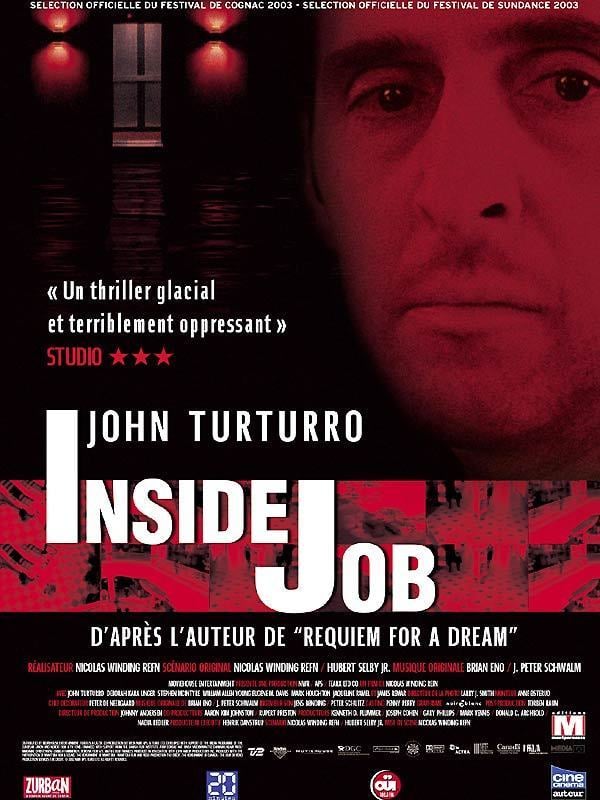

Inside Job - 5/10

Last exit to nothing.

Premiers pas sur les terres US pour Refn, et four abyssal qui mit en faillite sa société de production, Fear X fait preuve d’une ambition démesurée. Ce troisième film, entre le réussi Bleeder et avant un retour aux deux volumes suivant de Pusher, investit les terres du Wisconsin en convoquant la crème du prestige : Turturro au casting, Hubert Selby Junior à l’écriture, Brian Eno à la musique et …., le chef op de Kubrick à la photographie. Excusez du peu.

Tout ce beau monde n’empêche nullement le cinéaste de se planter. Inside Job a tout du film boursouflé et qui pêche par excès de gourmandise. Le scénario, qui laisse longtemps planer de larges zones d’ombres sur une enquête mêlant deuil, amour et vengeance, est dans un premier temps plutôt séduisant. De beaux travellings dans un centre commercial, une lecture obsessionnelle des bandes de vidéo surveillance jouent sur un double discours visuel : la beauté du cinéma opposé à l’illisibilité de la VHS, les mouvements classieux aux plans fixes et voyeuristes. Très vite, néanmoins, la saturation guette dans ces jeux poussifs de mise en abyme : citant abusivement le Blow Up d’Antonioni, usant du prétexte des cauchemars et des hallucinations pour expérimenter des images fantasmatiques (une main, un visage écrasés dans une sorte de toile cirée rouge, des trips visuels psychédéliques), Refn se perd un peu, anticipant sur la justesse qu’il trouvera dans Bronson, et les effets excessifs qui satureront Valhalla Rising.

Alors qu’il tournera entre temps Pusher 2 et 3, qui reviennent à une esthétique plus naturaliste, Refn met en effet en place de nombreux thèmes à venir. La fascination pour les couloirs et leur velours rutilant, motif récurrent d’Only God Forgives, cotoie le motif de la rencontre dans l’ascenseur, fameuse scène de Drive. Lenteur, obsession, introspection et confusion entre réel et rêves lorgnent aussi très clairement sur les terres de Lynch et de son séminal Lost Highway, que ce soit pour les bandes vidéo ou les corridors obscurs dans lesquels on s’enfonce.

La principale limite est celle du scénario. Il est tout de même très facile de jouer sur les zones floues d’un fantastique qui ne dit pas son nom pour justifier des errances de l’intrigue. Enquête grossière, ébauches de révélations plus décevantes les unes que les autres jalonnent un récit qui ne cesse de s’enliser et recourt de plus en plus aux décrochages, sans qu’on comprenne réellement où il souhaite aller. Faire de belles images ne suffit pas : une problématique qui hante encore le formaliste hors pair qu’est Refn.

Critiques similaires

-

Nulladies - Rambo

- Messages: 800

- Inscription: Sam 31 Jan 2015, 07:41

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com