[Velvet] Mes critiques en 2015

Modérateur: Dunandan

Re: [Velvet] Mes critiques en 2015

ah oui quand meme

Les hommes livrent leur âme, comme les femmes leur corps, par zones successives et bien défendues.

-

dagokhiouma - Predator

- Messages: 3470

- Inscription: Mer 20 Oct 2010, 13:43

- Localisation: Rennes

Re: [Velvet] Mes critiques en 2015

Comptez sur moi pour mettre en avant ce très grand film.

-

Jed_Trigado - Godzilla

- Messages: 14650

- Inscription: Sam 18 Oct 2014, 22:41

- Localisation: On the fury road...

Sur mes lèvres - 8/10

Sur mes lèvres de Jacques Audiard (2001) - 8/10

La banale histoire de deux paumés. Ceux qui sont laissés sur le bas-côté de la route et qui sous le regard moqueur de la société dite normale, s’obligent à s’entre aider, quitte à planifier des coups fourrés pour prendre une certaine revanche sur celle-ci. C’est la banale histoire de Carla et de Paul où l’handicap devient presque un pouvoir, un super pouvoir. Comme si Sur mes lèvres était un film de super héros avant l’heure, ou un film noir remodelé dont la femme fatale ne serait pas celle que l’on regarde mais celle que l’on entraperçoit un peu gauche et suffisante avec elle-même. Jacques Audiard, réalisateur au décorum viril, filme là un rôle de féminin d’une beauté naturelle et d’une richesse à fleur de peau.

Elle est une belle femme mais ne le sait pas encore. Elle contemple son corps décharné dans la pénombre de son miroir mais n’y trouve aucun réconfort. Sa situation, celle d’une secrétaire exploitée dans une agence immobilière fait d’un microcosme masculin dominant, rend sa vie morne et solitaire. Comme sa meilleure amie, elle aussi voudrait avoir une vie de couple, ou un simple coup du soir, « un bout de viande » pour se laisser aller. A cause de son handicap (sa surdité), elle s’ostracise du bruit environnant mais lit sur les lèvres les moqueries de ses collèges. Pris de fatigue et de solitude, elle va employer Paul, tout juste sorti de prison pour vol aggravé et recel.

A partir de ce postulat qui s’intéresse dans ses premières minutes à inscrire son film dans une réalité sociale concrète mais sans misérabilisme, Jacques Audiard, avec une science de l’écriture parfaitement ciselée et un montage aux effets de style bien pensés, va mélanger les genres où le film social se recoupe aisément avec le polar proche de Bound des Wachowski, tout en gardant en ligne de mire cette romance qui n’en est pas forcément une aux premiers abords. Car, oui, l’une des forces du long métrage est de ne jamais tomber dans la facilité trop immédiate, dans l’attache émotionnelle trop rapide, où l’ambiguïté des sentiments est conjointe avec l’égoïsme des besoins de l’un et de l’autre. Elle demande son aide pour récupérer un dossier, lui pour trouver de l’argent sur le dos d’autres malfaiteurs.

Entre suspense et étude de caractère, quoiqu’un peu attendu dans sa finalité du rapprochement des passions, Sur mes lèvres fait parler les corps, par le biais d’une mise en scène proche des visages et des réactions parfois épidermiques, mais aussi à travers son duo d’acteur, interprété par la fascinante Emmanuelle Devos et l’intrigant Vincent Cassel. Relation fait de pulsion et de répulsion, entre une femme qui s’attend et une petite frappe, elle trouvera son paroxysme dans cette scène de jouissance du fait de la compréhension du bout des lèvres de l’autre. A la fois touchant et distant, fait de chaud et de froid, où la rudesse rencontre la timidité, Jacques Audiard réalise un melting pot cinématographique maitrisé jusqu’au bout des ongles.

Elle est une belle femme mais ne le sait pas encore. Elle contemple son corps décharné dans la pénombre de son miroir mais n’y trouve aucun réconfort. Sa situation, celle d’une secrétaire exploitée dans une agence immobilière fait d’un microcosme masculin dominant, rend sa vie morne et solitaire. Comme sa meilleure amie, elle aussi voudrait avoir une vie de couple, ou un simple coup du soir, « un bout de viande » pour se laisser aller. A cause de son handicap (sa surdité), elle s’ostracise du bruit environnant mais lit sur les lèvres les moqueries de ses collèges. Pris de fatigue et de solitude, elle va employer Paul, tout juste sorti de prison pour vol aggravé et recel.

A partir de ce postulat qui s’intéresse dans ses premières minutes à inscrire son film dans une réalité sociale concrète mais sans misérabilisme, Jacques Audiard, avec une science de l’écriture parfaitement ciselée et un montage aux effets de style bien pensés, va mélanger les genres où le film social se recoupe aisément avec le polar proche de Bound des Wachowski, tout en gardant en ligne de mire cette romance qui n’en est pas forcément une aux premiers abords. Car, oui, l’une des forces du long métrage est de ne jamais tomber dans la facilité trop immédiate, dans l’attache émotionnelle trop rapide, où l’ambiguïté des sentiments est conjointe avec l’égoïsme des besoins de l’un et de l’autre. Elle demande son aide pour récupérer un dossier, lui pour trouver de l’argent sur le dos d’autres malfaiteurs.

Entre suspense et étude de caractère, quoiqu’un peu attendu dans sa finalité du rapprochement des passions, Sur mes lèvres fait parler les corps, par le biais d’une mise en scène proche des visages et des réactions parfois épidermiques, mais aussi à travers son duo d’acteur, interprété par la fascinante Emmanuelle Devos et l’intrigant Vincent Cassel. Relation fait de pulsion et de répulsion, entre une femme qui s’attend et une petite frappe, elle trouvera son paroxysme dans cette scène de jouissance du fait de la compréhension du bout des lèvres de l’autre. A la fois touchant et distant, fait de chaud et de froid, où la rudesse rencontre la timidité, Jacques Audiard réalise un melting pot cinématographique maitrisé jusqu’au bout des ongles.

Critiques similaires

| Film: Sur mes lèvres Note: 6/10 Auteur: Scalp |

Film: Sur mes lèvres Note: 9/10 Auteur: cinemarium |

Film: Sur mes lèvres Note: 7/10 Auteur: Alegas |

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Re: [Velvet] Mes critiques en 2015

Le meilleur Audiard à mes yeux

I'm the motherfucker who found this place!

-

Jimmy Two Times - Alien

- Messages: 6464

- Inscription: Ven 16 Juil 2010, 04:37

Re: [Velvet] Mes critiques en 2015

Dans le fond, j'aime plutôt bien le film mais il est quand même sacrément moche. Et puis c'est lent. Je préfère laaaaargement De battre mon coeur...

You have to believe.

-

Mr Jack - Spiderman

- Messages: 10931

- Inscription: Mar 20 Sep 2011, 22:43

- Localisation: in my mind...

Re: [Velvet] Mes critiques en 2015

Bilan Janvier/Février

Janvier:

1) La femme des sables de Hiroshi Teshigahara (1964) - 8/10  CRITIQUE

CRITIQUE

2) Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa (2008) - 8/10

3) Captives de Atom Egoyan (2015) - 3/10

4) Open Windows de Nacho Vigalondo (2015) - 3/10

5) L'affaire SK1 de Frédéric Tellier (2015) - 4/10

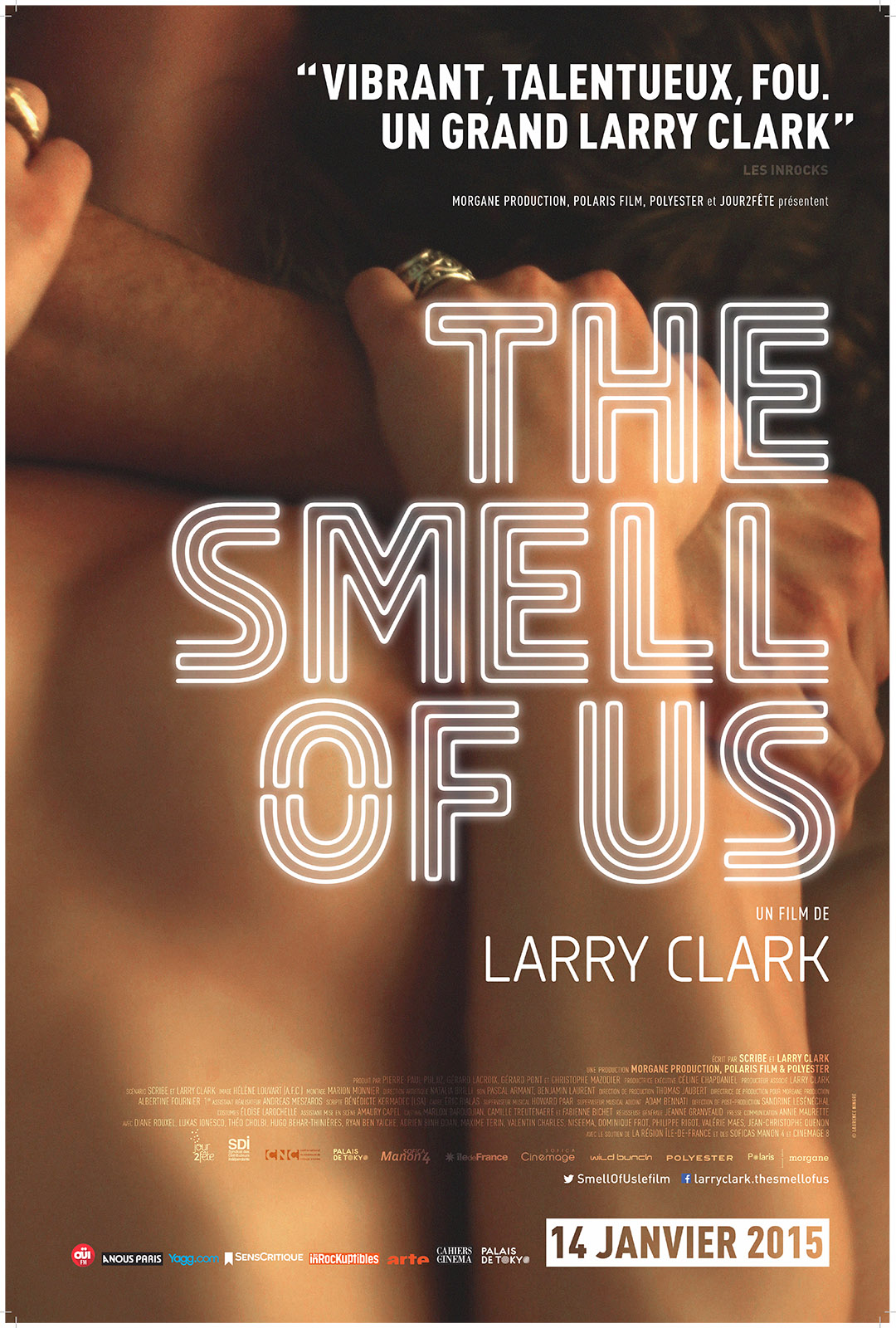

6) The smell of us de Larry Clark (2015) - 3/10

7) Loin des hommes de David Oelhoffen (2015) - 6/10

8 ) Souvenirs de Marnie de Hiromasa Yonebayashi (2015) - 5,5/10

9) Foxcatcher de Bennett Miller (2015) - 8/10 - CRITIQUE

10) Taken 3 de Olivier Megaton (2015) - 0/10

11) Ghost Dog, la voie du samouraï de Jim Jarsmusch (1999) - 9/10 - CRITIQUE

12) Mystery Train de Jim Jarmusch (1989) - 9/10 - CRITIQUE

13) Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato (1980) - 8/10 - CRITIQUE

14) La pianiste de Michael Haneke (2001) - 9/10 - CRITIQUE REECRITE

15) Le Dernier Samouraï de Edward Zwick (2002) - 8/10

16) Le temps qui reste de François Ozon (2004) - 7/10 - CRITIQUE

17) A Bittersweet Life de Kim Jee-Woon (2005) - 8/10 - CRITIQUE

18) L'Évadé d'Alcatraz de Don Siegel (1979) - 6/10

19) Fight Club de David Fincher (1999) - 8/10 - CRITIQUE

19) Dead Man de Jim Jarmusch (1995) - 9/10 - CRITIQUE

20) Lost Highway de David Lynch (1997) - 10/10 - CRITIQUE REECRITE

21) Under the skin de Jonanthan Glazer (2014) - 10/10 - CRITIQUE

2) Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa (2008) - 8/10

3) Captives de Atom Egoyan (2015) - 3/10

4) Open Windows de Nacho Vigalondo (2015) - 3/10

5) L'affaire SK1 de Frédéric Tellier (2015) - 4/10

6) The smell of us de Larry Clark (2015) - 3/10

7) Loin des hommes de David Oelhoffen (2015) - 6/10

8 ) Souvenirs de Marnie de Hiromasa Yonebayashi (2015) - 5,5/10

9) Foxcatcher de Bennett Miller (2015) - 8/10 - CRITIQUE

10) Taken 3 de Olivier Megaton (2015) - 0/10

11) Ghost Dog, la voie du samouraï de Jim Jarsmusch (1999) - 9/10 - CRITIQUE

12) Mystery Train de Jim Jarmusch (1989) - 9/10 - CRITIQUE

13) Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato (1980) - 8/10 - CRITIQUE

14) La pianiste de Michael Haneke (2001) - 9/10 - CRITIQUE REECRITE

15) Le Dernier Samouraï de Edward Zwick (2002) - 8/10

16) Le temps qui reste de François Ozon (2004) - 7/10 - CRITIQUE

17) A Bittersweet Life de Kim Jee-Woon (2005) - 8/10 - CRITIQUE

18) L'Évadé d'Alcatraz de Don Siegel (1979) - 6/10

19) Fight Club de David Fincher (1999) - 8/10 - CRITIQUE

19) Dead Man de Jim Jarmusch (1995) - 9/10 - CRITIQUE

20) Lost Highway de David Lynch (1997) - 10/10 - CRITIQUE REECRITE

21) Under the skin de Jonanthan Glazer (2014) - 10/10 - CRITIQUE

Février

22) Sils Maria de Olivier Assayas (2014) - 6/10

23) Frank de Lenny Abrahamson (2015) - 8/10

24) It follows de David Robert Mitchell (2015) - 9/10 - CRITIQUE

25) Jupiter Ascending de Andy et Lana Wachowski (2015) - 4/10

26) Révélations de Michael Mann (2000) - 10/10 - CRITIQUE

27) Le cercle de Gore Verbinski (2002) - 6/10

28) Captain America: le soldat de l'hiver de Anthony et Joe Russo (2014) - 6/10

29) Les anges déchus de WKW (1995) - 10/10 - CRITIQUE REECRITE

30) Papa ou maman de Martin Bourboulon (2015) - 5/10

31) La chatte sur un toit brulant (1958) de Richards Brooks (1958)

32) Rocky IV de Sylvester Stalone (1985) - 5/10

33) Les nouveaux héros de Chris Williams (2015) - 6/10

34) Her de Spike Jonze (2014) - 10/10 - CRITIQUE REECRITE

35) Kingsman de Matthew Vaughn (2015) - 6/10

36) American Sniper de Clint Eastwood (2015) - 5/10

37) Shame de Steeve Mcquen (2011) - 9/10 - CRITIQUE REECRITE

38) Paris, Texas de Wim Wenders (1984) - 9/10 - CRITIQUE

39) Birdman de Alejandro González Inárritu (2015) - 6/10

40) La balade sauvage de Terrence Malick (1973) - 8/10 - CRITIQUE

41) Imitation Game de Morten Tyldum (2015) - 3,5/10

42) Sur mes lèvres de Jacques Audiard (2001) - 8/10 - CRITIQUE

23) Frank de Lenny Abrahamson (2015) - 8/10

24) It follows de David Robert Mitchell (2015) - 9/10 - CRITIQUE

25) Jupiter Ascending de Andy et Lana Wachowski (2015) - 4/10

26) Révélations de Michael Mann (2000) - 10/10 - CRITIQUE

27) Le cercle de Gore Verbinski (2002) - 6/10

28) Captain America: le soldat de l'hiver de Anthony et Joe Russo (2014) - 6/10

29) Les anges déchus de WKW (1995) - 10/10 - CRITIQUE REECRITE

30) Papa ou maman de Martin Bourboulon (2015) - 5/10

31) La chatte sur un toit brulant (1958) de Richards Brooks (1958)

32) Rocky IV de Sylvester Stalone (1985) - 5/10

33) Les nouveaux héros de Chris Williams (2015) - 6/10

34) Her de Spike Jonze (2014) - 10/10 - CRITIQUE REECRITE

35) Kingsman de Matthew Vaughn (2015) - 6/10

36) American Sniper de Clint Eastwood (2015) - 5/10

37) Shame de Steeve Mcquen (2011) - 9/10 - CRITIQUE REECRITE

38) Paris, Texas de Wim Wenders (1984) - 9/10 - CRITIQUE

39) Birdman de Alejandro González Inárritu (2015) - 6/10

40) La balade sauvage de Terrence Malick (1973) - 8/10 - CRITIQUE

41) Imitation Game de Morten Tyldum (2015) - 3,5/10

42) Sur mes lèvres de Jacques Audiard (2001) - 8/10 - CRITIQUE

Découvertes

Déceptions

Bouses

Actuel TOP 10 2015:

Actrice

Maika Monroe

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Inherent Vice - 9/10

Inherent Vice de Paul Thomas Anderson (2015) - 9/10

A travers le regard ahuri d’un détective privé qui ne cesse de se triturer l’esprit par le spliff, Paul Thomas Anderson singe magnifiquement le bouquin Vice Caché de Thomas Pynchon. Littéral et très bavard, le dernier film du réalisateur américain n’en est pas moins l’œuvre la plus souple, même si exigeante, et la plus intimiste de ce dernier. Souvent adoubé ou critiqué par sa méticulosité et sa proportion à réfléchir ses cadres, quitte à se voir reprocher de vouloir chercher en vain la perfection vaniteuse, Paul Thomas Anderson lâche un peu de lest dans sa partition, s'écarte de la course à la performance, et semble s’amuser dans ce récit à tiroir qui suit ce fameux détective privé aux pensées bien floues et paranoïaques, joué par le non moins fabuleux Joaquim Phoenix, cherchant la trace d’un homme riche dont la compagne semble lui vouloir du tort pour amasser la caillasse.

Sauf que l’affaire ne s’arrête pas là, partant alors dans un délire de puzzle où la confusion de sensations matérialise les saveurs d’un film fulgurant et mystérieux dans sa linéarité, qui voit l’enquête partir dans tous les sens malgré un fil rouge compréhensible et facilement décelable, notamment par le biais de l’attache que porte ce bon vieux Doc pour son ex, la jeune et jolie, Shasta ; donnant par la suite une scène de sexe sublime de sens dans sa lenteur et sa rugosité. Inherent Vice trouve la lumière dans sa retenue sombre et non dans la folie démonstrative d’un Boogie Nights.

Grâce à un montage en osmose parfaite avec l’atmosphère inquiète et distante qui se dégage d’une direction artistique blufflante de naturel, sous le soleil d’un L.A. aride et de néons nocturnes évocateurs, Inherent Vice acquière sa magie par sa faculté à ne jamais se détacher de son histoire, par la littéralité pugnace du scénario, tout l’assimilant comme un traitement purement réflexif sous les traits d’un polar s’évaporant à la vitesse de la consommation illicite de personnages qui ne carburent pas qu’à l’eau. Sous nos yeux, coule alors un aggloméra d’une dizaine de personnages secondaires presque invisibles, une époque faite de fantômes, peinturlurée de souvenirs fugaces et d’oublis éhontés, de souhaits non réalisables.

Immiscé dans le début des années 70, un vent de liberté souffle encore sur une génération aux mœurs parfois légères (cette scène de « broute minou » drolatique ou ce rendez-vous complétement stone avec la sœur du défunt Glenn Charlock) tout en ayant en conscience que Paul Thomas Anderson fragilise cette frivolité qui se désagrège peu à peu, toujours par le biais d’un humour extrêmement bien senti et en total cohérence avec l’esprit du film, que ça soit par les quiproquos entre Doc et une photo de bébé ou un dentiste héroïnomane.

A l’image du personnage d’agent double et de saxophoniste d’Owen Wilson ou de Josh Brolin comme flic mal dans sa peau en quête de reconnaissance , l’euphorie a laissé place à une peur et au désenchantement moribond voyant alors la mort de l’utopie. Sur ce coup, Paul Thomas Anderson est génial de simplicité dans son approche, hermétique sans être froid, en faisant naitre alors des émotions parcellaires, comme l’envie de revoir sa petite famille, ou la simple idée d’être dans les bras de la femme qu’on aime, sans bien sûr « se remettre avec elle ». Sacré Doc.

Sauf que l’affaire ne s’arrête pas là, partant alors dans un délire de puzzle où la confusion de sensations matérialise les saveurs d’un film fulgurant et mystérieux dans sa linéarité, qui voit l’enquête partir dans tous les sens malgré un fil rouge compréhensible et facilement décelable, notamment par le biais de l’attache que porte ce bon vieux Doc pour son ex, la jeune et jolie, Shasta ; donnant par la suite une scène de sexe sublime de sens dans sa lenteur et sa rugosité. Inherent Vice trouve la lumière dans sa retenue sombre et non dans la folie démonstrative d’un Boogie Nights.

Grâce à un montage en osmose parfaite avec l’atmosphère inquiète et distante qui se dégage d’une direction artistique blufflante de naturel, sous le soleil d’un L.A. aride et de néons nocturnes évocateurs, Inherent Vice acquière sa magie par sa faculté à ne jamais se détacher de son histoire, par la littéralité pugnace du scénario, tout l’assimilant comme un traitement purement réflexif sous les traits d’un polar s’évaporant à la vitesse de la consommation illicite de personnages qui ne carburent pas qu’à l’eau. Sous nos yeux, coule alors un aggloméra d’une dizaine de personnages secondaires presque invisibles, une époque faite de fantômes, peinturlurée de souvenirs fugaces et d’oublis éhontés, de souhaits non réalisables.

Immiscé dans le début des années 70, un vent de liberté souffle encore sur une génération aux mœurs parfois légères (cette scène de « broute minou » drolatique ou ce rendez-vous complétement stone avec la sœur du défunt Glenn Charlock) tout en ayant en conscience que Paul Thomas Anderson fragilise cette frivolité qui se désagrège peu à peu, toujours par le biais d’un humour extrêmement bien senti et en total cohérence avec l’esprit du film, que ça soit par les quiproquos entre Doc et une photo de bébé ou un dentiste héroïnomane.

A l’image du personnage d’agent double et de saxophoniste d’Owen Wilson ou de Josh Brolin comme flic mal dans sa peau en quête de reconnaissance , l’euphorie a laissé place à une peur et au désenchantement moribond voyant alors la mort de l’utopie. Sur ce coup, Paul Thomas Anderson est génial de simplicité dans son approche, hermétique sans être froid, en faisant naitre alors des émotions parcellaires, comme l’envie de revoir sa petite famille, ou la simple idée d’être dans les bras de la femme qu’on aime, sans bien sûr « se remettre avec elle ». Sacré Doc.

Critiques similaires

| Film: Inherent Vice Note: 4,5/10 Auteur: Alegas |

Film: Inherent Vice Note: 2/10 Auteur: Milkshake |

Film: Inherent Vice Note: 7,5/10 Auteur: elpingos |

Film: Inherent Vice Note: 7,5/10 Auteur: Nulladies |

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Hacker - 8/10

Hacker de Michael Mann (2015) - 8/10

Se projetant dans un film d’action où tout se joue dans les mouvements, dans une réflexion théorique de la matérialité, dans un état de ramification de synapses cybernétiques inatteignables, Michael Mann absout sa méticulosité formelle de tout contrainte, dans une mise en perspective numérique et cinématographique déjà commencée par Miami Vice. Dans une ère moderne et mondialisée où chacun d’entre nous est un pixel sur un écran infini, où l’urbanisation grandissante arrive à prendre le monopole même des lieux les plus naturels de ce bas monde, l’arme la plus destructrice n’est pas celle que l’on croit. Un clic, le réseau souterrain, et le monde bascule, là où la technologie, telle la « veuve noire », devient une intelligence artificielle sacrifiant l’anonymat humain, même pour les plus grands pirates.

Avec le simple biais d’un clavier et d’un ensemble de codage informatique poussé, un homme, un pirate met le monde en péril. Toutefois, il sera dommage au fil des minutes, de s’apercevoir que ce pirate manquera de volume, le laissant loin de l’opacité volcanique d’une Lisbeth Salander. Là, où la machine nous regarde, comme des pions, l’homme se dépasse lui-même dans sa propre quête à la création. Que reste-il à l’homme dans ces cas-là, si ce n’est l’évacuation d’une torpeur par le biais de la chaleur d’un corps, de la compassion d’un regard, une présence intemporelle. Dans l’émotion humaine iconisée où les grands discours n’ont pas leur place, faite de chaud et de froid, de brutalité et d’expressionnisme naïf, la caméra de Michael Mann détient un regard portraitiste indémodable sur ces protagonistes, une faculté à capter l’invisible.

Malgré son sujet résolument moderne et ses questionnements sur le terrorisme (L’autorité d’un Etat et la roublardise d’un individu fantôme), résonance de la conscience collective à travers le 11 septembre, cette violence qui dépasse toutes les frontières, Hacker n’en reste pas moins un pur métrage « Mannien » tant dans sa virtuosité visuelle marquée par une véritable influence asiatique (un montage rappelant par moments la fougue d’un Time and Tide) que dans sa narration aux thématiques éculées chez le réalisateur, filmant alors par le prisme d’une enquête policière mondiale, la fuite de l’homme dans tout ce qu’il y a de plus charismatique ; la fraternité entre deux hommes aux destins opposés, tout en incorporant dans son récit un amour transit mais indélébile où la fêlure de l’homme reconstruit ses plaies par le biais de la beauté et de la finesse d’une femme.

Derrière ce polar parfois tangible, une course poursuite contre le temps et la virtualité, Michael Mann fait vibrer sa candeur et son audace, de loin inégalables, à travers une efficacité redoutable, un montage ahurissant d’idées (la scène incroyable du vrai faux rendez-vous entre les deux hackers), notamment dans ses quelques scènes de fusillades au réalisme toujours aussi épatant, munie d’une minutie allant de Hong Kong à Jakarta. Si l’on oublie quelques facilités d’écritures fortuites, et le début d’un amour un peu trop prévisible, la magie de Michael Mann se perçoit notamment par sa puissance esthétique qui fait parler autant les codes que les corps, où la complexité de bavardages de spécialistes se catapulte contre la simplicité du comportement humain, presque translucide dans ce miroir HD foudroyant.

Tout comme les faisceaux électriques insaisissables de l’attaque du pirate, les personnages paraissent immatériels où le seul l’impact des balles fait resurgir la dualité de la vie et de mort. Durant ces moments d’apesanteur, d’errance, de plénitude urgente, le monde tel que le présente Michael Mann prend vie devant nos yeux où le moindre détail d’une parcelle de building, d’une virée en bateau, d’une nuit noire, d’une ébullition urbaine se met au diapason pour construire un récit réflexif sur le temps et à l’expérimentation visuel et sonore fascinante.

Avec le simple biais d’un clavier et d’un ensemble de codage informatique poussé, un homme, un pirate met le monde en péril. Toutefois, il sera dommage au fil des minutes, de s’apercevoir que ce pirate manquera de volume, le laissant loin de l’opacité volcanique d’une Lisbeth Salander. Là, où la machine nous regarde, comme des pions, l’homme se dépasse lui-même dans sa propre quête à la création. Que reste-il à l’homme dans ces cas-là, si ce n’est l’évacuation d’une torpeur par le biais de la chaleur d’un corps, de la compassion d’un regard, une présence intemporelle. Dans l’émotion humaine iconisée où les grands discours n’ont pas leur place, faite de chaud et de froid, de brutalité et d’expressionnisme naïf, la caméra de Michael Mann détient un regard portraitiste indémodable sur ces protagonistes, une faculté à capter l’invisible.

Malgré son sujet résolument moderne et ses questionnements sur le terrorisme (L’autorité d’un Etat et la roublardise d’un individu fantôme), résonance de la conscience collective à travers le 11 septembre, cette violence qui dépasse toutes les frontières, Hacker n’en reste pas moins un pur métrage « Mannien » tant dans sa virtuosité visuelle marquée par une véritable influence asiatique (un montage rappelant par moments la fougue d’un Time and Tide) que dans sa narration aux thématiques éculées chez le réalisateur, filmant alors par le prisme d’une enquête policière mondiale, la fuite de l’homme dans tout ce qu’il y a de plus charismatique ; la fraternité entre deux hommes aux destins opposés, tout en incorporant dans son récit un amour transit mais indélébile où la fêlure de l’homme reconstruit ses plaies par le biais de la beauté et de la finesse d’une femme.

Derrière ce polar parfois tangible, une course poursuite contre le temps et la virtualité, Michael Mann fait vibrer sa candeur et son audace, de loin inégalables, à travers une efficacité redoutable, un montage ahurissant d’idées (la scène incroyable du vrai faux rendez-vous entre les deux hackers), notamment dans ses quelques scènes de fusillades au réalisme toujours aussi épatant, munie d’une minutie allant de Hong Kong à Jakarta. Si l’on oublie quelques facilités d’écritures fortuites, et le début d’un amour un peu trop prévisible, la magie de Michael Mann se perçoit notamment par sa puissance esthétique qui fait parler autant les codes que les corps, où la complexité de bavardages de spécialistes se catapulte contre la simplicité du comportement humain, presque translucide dans ce miroir HD foudroyant.

Tout comme les faisceaux électriques insaisissables de l’attaque du pirate, les personnages paraissent immatériels où le seul l’impact des balles fait resurgir la dualité de la vie et de mort. Durant ces moments d’apesanteur, d’errance, de plénitude urgente, le monde tel que le présente Michael Mann prend vie devant nos yeux où le moindre détail d’une parcelle de building, d’une virée en bateau, d’une nuit noire, d’une ébullition urbaine se met au diapason pour construire un récit réflexif sur le temps et à l’expérimentation visuel et sonore fascinante.

Critiques similaires

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Ailes du désir (Les) - 8,5/10

Les ailes du désir de Wim Wenders (1987) - 8,5/10

Les yeux tournés vers le sol, les ailes échancrées en direction du ciel, c’est alors que des anges observent l’horizon de la terre avec un regard binaire. Faite de noir et blanc, cette introspection poétique d’un pan de l’humanité se poursuit aux quatre coins de la ville de Berlin, véritable personnage qui porte encore les stigmates non cicatrisés des fêlures de la souffrance (à l'instar de Andrzej Zulawski avec Possession), des barrières frontalières que s’imposent l’Homme et son Histoire. Ils errent dans un Berlin à la diversité foisonnante de par son architecture et ses contradictions sentimentales, de par son individualité dans son immensité, et essayent alors, de redonner espoir à des êtres humains en proie aux doutes. Ils sont une présence insoluble, une main qui vient se blottir sur l’épaule d’une âme meurtrie, pour apporter un sourire à une pensée qui s’égare vers le malaise ; d’un adolescent vivant une déception amoureuse ou un vieillard au passé mortifère.

La caméra flotte autour des âmes humaines, se volatilise, est d’une virtuosité malléable qui se répercute avec l’aspect réflexif des idées noires. Wim Wenders et la photographie de Henri Alekan, fluidifient le fond à la forme, et amènent un aspect portraitiste, expressionniste à toutes ses composantes, ces visages, ces corps ensevelis sous le poids des mots. A l’écoute de ces nombreuses pensées qui nous sont introduites en voix off, il est parfois impossible de ne pas penser au travail narratif de Terrence Malick et son recueillement face à une espèce d’au-delà. Berlin devient alors le monde et sa représentation, sa corpulence et sa maigreur, sa fougue et sa lenteur, un assemblage d’individus, une mosaïque de fragmentation de pensées désabusées.

Damiel, l’un des anges, se pose des questions sur sa mission, sur sa volonté de l’infiniment petit par rapport à son immortalité qui le vampirise. Invisible, il ne reste qu’un esprit, dénué de toute matérialité, de toute chaleur. Et cette condition l’empêche de réaliser un rêve, rejoindre la femme qui l’aime. A travers son amour naissant pour une trapéziste en quête de liberté et d’amour, il envie de plus en plus la vie d’être humain. Les anges ont l’innocence mais n’ont pas la magie de la mémoire, ni l’expérience de la connaissance. L’humain, malgré sa mort inéluctable, est un être au cœur qui bat, où la fulgurance du simple plaisir fortuit amène au désir le plus certain. Il préfère, par miracle, s’éloigner d’une forme de sagesse grisâtre pour découvrir les nuances colorées, se couper les ailes et rester les pieds au sol, à jamais.

Malgré son isolement dans un scénario qui n’en est pas réellement un, Wim Wenders touche la grâce, et Les ailes du désir devient une œuvre torturée à la fois par les affres de la solitude mais aussi par la grâce de l’existence, la beauté d’une naissance, la chance d’être en vie, de respirer, de pouvoir avancer vers l’inconnu. Dans ces moments, Wim Wenders se questionne. Quelle place voulons-nous avoir sur cette Terre ? Comment marquer notre arrivée dans ce qu’on appelle l’histoire de l’humanité ? Laisser une trace, par la petitesse de notre présence auprès de la femme qu’on aime, s’ouvrir à elle toute entier, pour l’amener dans le « labyrinthe de la joie ».

La caméra flotte autour des âmes humaines, se volatilise, est d’une virtuosité malléable qui se répercute avec l’aspect réflexif des idées noires. Wim Wenders et la photographie de Henri Alekan, fluidifient le fond à la forme, et amènent un aspect portraitiste, expressionniste à toutes ses composantes, ces visages, ces corps ensevelis sous le poids des mots. A l’écoute de ces nombreuses pensées qui nous sont introduites en voix off, il est parfois impossible de ne pas penser au travail narratif de Terrence Malick et son recueillement face à une espèce d’au-delà. Berlin devient alors le monde et sa représentation, sa corpulence et sa maigreur, sa fougue et sa lenteur, un assemblage d’individus, une mosaïque de fragmentation de pensées désabusées.

Damiel, l’un des anges, se pose des questions sur sa mission, sur sa volonté de l’infiniment petit par rapport à son immortalité qui le vampirise. Invisible, il ne reste qu’un esprit, dénué de toute matérialité, de toute chaleur. Et cette condition l’empêche de réaliser un rêve, rejoindre la femme qui l’aime. A travers son amour naissant pour une trapéziste en quête de liberté et d’amour, il envie de plus en plus la vie d’être humain. Les anges ont l’innocence mais n’ont pas la magie de la mémoire, ni l’expérience de la connaissance. L’humain, malgré sa mort inéluctable, est un être au cœur qui bat, où la fulgurance du simple plaisir fortuit amène au désir le plus certain. Il préfère, par miracle, s’éloigner d’une forme de sagesse grisâtre pour découvrir les nuances colorées, se couper les ailes et rester les pieds au sol, à jamais.

Malgré son isolement dans un scénario qui n’en est pas réellement un, Wim Wenders touche la grâce, et Les ailes du désir devient une œuvre torturée à la fois par les affres de la solitude mais aussi par la grâce de l’existence, la beauté d’une naissance, la chance d’être en vie, de respirer, de pouvoir avancer vers l’inconnu. Dans ces moments, Wim Wenders se questionne. Quelle place voulons-nous avoir sur cette Terre ? Comment marquer notre arrivée dans ce qu’on appelle l’histoire de l’humanité ? Laisser une trace, par la petitesse de notre présence auprès de la femme qu’on aime, s’ouvrir à elle toute entier, pour l’amener dans le « labyrinthe de la joie ».

Critiques similaires

| Film: Ailes du désir (Les) Note: 5/10 Auteur: Alegas |

Film: Ailes du désir (Les) Note: 9,5/10 Auteur: Val |

Film: Ailes du désir (Les) Note: 10/10 Auteur: Jipi |

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Re: [Velvet] Mes critiques en 2015

Bon celui là je vais le mater très prochainement sinon Jed va me tuer.

-

Alegas - Modo Gestapo

- Messages: 50854

- Inscription: Mar 11 Mai 2010, 14:05

- Localisation: In the Matrix

Re: [Velvet] Mes critiques en 2015

Excellente critique

-

Val - Terminator

- Messages: 18609

- Inscription: Mer 27 Aoû 2008, 14:51

Re: [Velvet] Mes critiques en 2015

Bilan du mois de Mars

43) Les herbes folles de Aain Resnais (2008) - 7/10

44) Tokyo Fiancée de Stefen Liberski (2015) - 6/10

45) Inherent Vice de Paul Thomas Anderson (2015) - 9/10 - CRITIQUE

46) La nuit du chasseur de Charles Laughton (1955) - 8/10

47) The Voices de Marjane Satrapi (2015) - 5/10

48) Le flingueur de Simon West (2011) - 5/10

49) Still Alice de Richard Glatzer (2015) - 6/10

50) Audition de Takashi Miike (1999) - 8/10

51) Boyhood de Richard Linklater (2014) - 6/10

52) Les ailes du désir de Wim Wenders (1987) - 8/10 - CRITIQUE

53) Big Eyes de Tim Burton (2015) - 4/10

54) Hacker de Michael Mann (2015) - 8/10 - CRITIQUE

55) Lumière silencieuse de Carlos Reygadas (2007) - 7/10

44) Tokyo Fiancée de Stefen Liberski (2015) - 6/10

45) Inherent Vice de Paul Thomas Anderson (2015) - 9/10 - CRITIQUE

46) La nuit du chasseur de Charles Laughton (1955) - 8/10

47) The Voices de Marjane Satrapi (2015) - 5/10

48) Le flingueur de Simon West (2011) - 5/10

49) Still Alice de Richard Glatzer (2015) - 6/10

50) Audition de Takashi Miike (1999) - 8/10

51) Boyhood de Richard Linklater (2014) - 6/10

52) Les ailes du désir de Wim Wenders (1987) - 8/10 - CRITIQUE

53) Big Eyes de Tim Burton (2015) - 4/10

54) Hacker de Michael Mann (2015) - 8/10 - CRITIQUE

55) Lumière silencieuse de Carlos Reygadas (2007) - 7/10

TOP du mois:

Inherent Vice

Les ailes du désir

Hacker

FLOP du mois

Big Eyes

DECEPTION du mois

Boyhood

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Salò ou les 120 journées de Sodome - 8/10

Salo ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini (1975) - 8/10

Sous l’égide de Salo ou les 120 journées de Sodome, Pasolini, crée l’un des plus grands témoignages que l'on ait pu exprimer sur la domination de l'être humain, et de son emprise sur l’identité d’autrui par le biais du pouvoir, que les Hommes s’attribuent par le armes ou l’affabulation divine. Retranscrit par l’explicite du dégoût, terrible et mortifère, agressif et malheureux, Salo n’en reste pas moins une œuvre de théorisation, à l’intelligence fortuite, engagée, par sa capacité à se servir de son art pour décrier une idéologie mais aussi et surtout, fascinante, par la réflexion qu’il questionne sur le cinéma et ses propres limites de sa représentation fictionnelle. S’appropriant l’œuvre de Sade, mais avec sa propre temporalité, Pasolini nous immerge dans une province Italienne, Salo, soumise au régime fasciste.

Quatre notables, riches, symbolisant la hiérarchie d’une élite corrompue, vont alors capturer 9 garçons et 9 filles pour les « emprisonner » dans un Palais et leur faire subir leurs pires fantasmes, se construisant autour de différents chapitres (cercles, de l’Enfer). Avec son style plus ou moins baroque, et l’exubérance parfois grossière du jeu d’acteurs qui nourrit parfaitement la mise en abime grotesque de la fantasmagorie bourgeoise, Pasolini prépare son dispositif pessimiste sur la nature humaine. L'homme, affranchi de règles, voit alors ses limites se désagréger pour se complaindre dans l’impunité, se cachant derrière une culture opportuniste, dans une anarchie de fantasmes destructeurs les plus ragoutants ; qui les conduisent à se faire uriner sur le visage ou manger de la merde avec la cuillère.

La monstruosité étant si outrancière, le métrage de Pasolini est à la frontière de la parodie où il est difficile de savoir s’il faut rire de la bêtise des récits racontés par de vieilles mégères ou être repoussé par l’horreur de la situation où aucun échappatoire n’est possible dans l’imagination sans limite de cette décrépitude. Comme durant ce banquet où l’une des jeunes femmes se fait violer pendant que l’un des seigneurs, rigolard et haut perché, se met alors à montrer son anus à toute l’assemblée, pour lui-même se faire sodomiser par la suite. Par cet effet, Salo est ce genre de création qui nous pousse à réfléchir sur la place de notre sensibilité quant aux images véhiculées : peut-on admirer sans aimer ?

Du haut d’une fenêtre et à l’aide de jumelles observant la misère de la frustration, il y a celui qui ordonne et celui qui subit, mais derrière cette dualité des rangs, et cette opposition des libertés, Pasolini filme l’absence du désir d’une bourgeoisie frustrée et qui ne sait plus quoi inventer pour ressentir et humer les affres du plaisir. On pourra noter au fil des minutes, l’anonymat des chairs, l’absence presque moribonde et brutale de jouissance. D’ailleurs, malgré la nudité des corps, la confusion des positions, Salo n’insère aucune érotisation dans son procédé. Le plaisir ne côtoyant plus aucune limite de son extrémité. L’Homme, soumis à ses propres directions, au-dessus des lois, ne sait plus quoi faire pour se savoir vivant, exprimer un désir disparu dans le sillage de la liberté, et donne libre cours à sa propre nature. Mais qu’est l’Homme alors ?

Un puit sans fond d’excentricité et d’égoïsme, qui voit alors la beauté de donner la mort, même à sa propre mère. Derrière sa vocation politique, La république de Salo ne semble être un qu’un postulat de départ, voyant le film se refermer sur lui-même, à la notion de temporalité inexistante et s’imprégnant d’une abstraction des corps et des esprits. Seule une chose compte : le pouvoir qui induit la propriété de l’esprit et au consumérisme du corps. Une appartenance du genre humain inqualifiable. Même si à notre époque, Salo s’avère parfois visuellement timide quant à la brutalité gore de certains films contemporains, l’œuvre de Pasolini va plus loin que cela, à l’image d’un Cannibal Holocaust où la frontalité de la forme se met au service d’un fond à la terreur infinie.

Quatre notables, riches, symbolisant la hiérarchie d’une élite corrompue, vont alors capturer 9 garçons et 9 filles pour les « emprisonner » dans un Palais et leur faire subir leurs pires fantasmes, se construisant autour de différents chapitres (cercles, de l’Enfer). Avec son style plus ou moins baroque, et l’exubérance parfois grossière du jeu d’acteurs qui nourrit parfaitement la mise en abime grotesque de la fantasmagorie bourgeoise, Pasolini prépare son dispositif pessimiste sur la nature humaine. L'homme, affranchi de règles, voit alors ses limites se désagréger pour se complaindre dans l’impunité, se cachant derrière une culture opportuniste, dans une anarchie de fantasmes destructeurs les plus ragoutants ; qui les conduisent à se faire uriner sur le visage ou manger de la merde avec la cuillère.

La monstruosité étant si outrancière, le métrage de Pasolini est à la frontière de la parodie où il est difficile de savoir s’il faut rire de la bêtise des récits racontés par de vieilles mégères ou être repoussé par l’horreur de la situation où aucun échappatoire n’est possible dans l’imagination sans limite de cette décrépitude. Comme durant ce banquet où l’une des jeunes femmes se fait violer pendant que l’un des seigneurs, rigolard et haut perché, se met alors à montrer son anus à toute l’assemblée, pour lui-même se faire sodomiser par la suite. Par cet effet, Salo est ce genre de création qui nous pousse à réfléchir sur la place de notre sensibilité quant aux images véhiculées : peut-on admirer sans aimer ?

Du haut d’une fenêtre et à l’aide de jumelles observant la misère de la frustration, il y a celui qui ordonne et celui qui subit, mais derrière cette dualité des rangs, et cette opposition des libertés, Pasolini filme l’absence du désir d’une bourgeoisie frustrée et qui ne sait plus quoi inventer pour ressentir et humer les affres du plaisir. On pourra noter au fil des minutes, l’anonymat des chairs, l’absence presque moribonde et brutale de jouissance. D’ailleurs, malgré la nudité des corps, la confusion des positions, Salo n’insère aucune érotisation dans son procédé. Le plaisir ne côtoyant plus aucune limite de son extrémité. L’Homme, soumis à ses propres directions, au-dessus des lois, ne sait plus quoi faire pour se savoir vivant, exprimer un désir disparu dans le sillage de la liberté, et donne libre cours à sa propre nature. Mais qu’est l’Homme alors ?

Un puit sans fond d’excentricité et d’égoïsme, qui voit alors la beauté de donner la mort, même à sa propre mère. Derrière sa vocation politique, La république de Salo ne semble être un qu’un postulat de départ, voyant le film se refermer sur lui-même, à la notion de temporalité inexistante et s’imprégnant d’une abstraction des corps et des esprits. Seule une chose compte : le pouvoir qui induit la propriété de l’esprit et au consumérisme du corps. Une appartenance du genre humain inqualifiable. Même si à notre époque, Salo s’avère parfois visuellement timide quant à la brutalité gore de certains films contemporains, l’œuvre de Pasolini va plus loin que cela, à l’image d’un Cannibal Holocaust où la frontalité de la forme se met au service d’un fond à la terreur infinie.

Critiques similaires

-

Velvet - Batman

- Messages: 1710

- Inscription: Dim 16 Juin 2013, 17:34

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

Founded by Zack_

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com

Powered by phpBB © phpBB Group.

Designed by CoSa NoStrA DeSiGn and edited by osorojo and Tyseah

Traduction par phpBB-fr.com